| ARTÍCULOS |

https://doi.org/10.30972/clt.256630

| ARTÍCULOS |

https://doi.org/10.30972/clt.256630

Universidad Nacional del Nordeste / Instituto de Investigaciones Geohistóricas - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

lorena.cayrebaito@comunidad.unne.edu.ar

Universidad Nacional de Salta (UNSa) / Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

romina_duran@icloud.com

Recibido: 24/11/2024 - Aceptado: 27/12/2024

Resumen

El estudio de las consonantes velares y uvulares en la lengua qom (familia guaycurú) constituye una problemática de interés, ya que los estudios previos presentan diferentes posturas de análisis respecto a su estatuto fonológico, distribución y realizaciones fonéticas. El objetivo del presente trabajo es brindar una primera aproximación al análisis acústico de las consonantes velares y uvulares identificadas en la variedad qomleʔk hablada en la provincia de Salta. Para ello, realizamos mediciones acústicas para identificar los puntos de articulación velar y uvular (en posición inicial, media y final de palabra) tales como la frecuencia del pico espectral en el espectro de la explosión (burst) y la transición de los formantes 2 y 3 entre el momento de explosión de la consonante y el inicio de la vocal. Los datos acústicos obtenidos del análisis demuestran que en la variedad qomleʔk hablada en Salta, existe una clara distinción acústica entre los puntos de articulación velar y uvular.

Palabras clave: fonética acústica; lengua qom; consonantes dorsales; pico espectral

Abstract

The study of velar and uvular consonants in the Qom language (Guaycuruan family) is a topic of interest, since previous studies present different positions of analysis regarding their phonological status, distribution and phonetic realizations. This article aims to take an approach to the acoustic analysis of velar and uvular consonants identified in the Qomleʔk dialect spoken in the province of Salta. To verify the contrast between velar and uvular places of articulation in initial, medial, and final positions, acoustic measurements were performed. These measurements focused on key features, including the frequency of the spectral peak in the burst spectrum and the transitions of the second and third formants (F2 and F3) from the consonant burst to the onset of the following vowel.

Keywords: acoustic phonetics; Qom language; dorsal consonants; spectral peak

1. Introducción

El estudio de las consonantes velares y uvulares en qom constituye una problemática de interés puesto que existen distintas posturas respecto a su estatuto fonológico, distribución y realizaciones fonéticas. En esta lengua, se han identificado consonantes velares sordas y sonoras, así como uvulares, tanto sordas como sonoras. Los estudios previos han revelado restricciones específicas en la distribución de las consonantes sonoras, así como procesos de asimilación condicionada por el contexto vocal que afecta a las consonantes sordas.

De acuerdo con Comrie, Golluscio, González y Vidal (2010) la presencia de segmentos post-velares (como la oclusiva uvular sorda [q] y sonora [ɢ]), es un rasgo fonológico característico de las lenguas de la región chaqueña pero poco común desde el punto de vista tipológico. Además, la oposición sorda y sonora de estos segmentos es una característica tipológica distintiva de estas lenguas puesto que:

…los puntos de articulación que se usan más frecuentemente para oponer los segmentos oclusivos sordos a los sonoros en las lenguas indígenas de América del Sur son la región dento-alveolar (80% de las lenguas con esta oposición), seguido de la región bilabial (73%), la región velar (9%) y la región palatal (4%). (Comrie, Golluscio, González y Vidal, 2010, p. 97)

El objetivo de este trabajo es revisar la distribución y específicamente, las propiedades acústicas de las consonantes velares y uvulares presentes en la variedad qomleʔk hablada en la provincia de Salta.

Los estudios previos que han abordado el análisis de estas consonantes en qom (Klein, 1975; Censabella, 2002; Messineo, 2003; Carpio, 2012; González, 2015) se realizaron desde la perspectiva estructural y funcional-tipológica. Si bien Carpio (2012) menciona que para la descripción de las variantes fonéticas de los fonemas adopta como herramienta de análisis la visualización de los sonidos en espectrogramas a través de PRAAT, ninguno de estos estudios realiza un análisis acústico detallado de las consonantes dorsales.

En este trabajo adoptamos como postura de análisis que la descripción acústica de los datos es fundamental para orientar las hipótesis de análisis sobre el inventario de fonemas y sobre los procesos fonológicos. Por esta razón, realizamos mediciones acústicas que permitan corroborar si los puntos de articulación velar y uvular son distintivos en esta variedad de estudio. Las mediciones acústicas que aplicamos son la frecuencia del pico espectral en el espectro de la explosión (burst) y también la transición de los formantes 2 y 3 entre el momento de explosión de la consonante y el inicio de la vocal.

En la bibliografía consultada no existen datos empíricos específicos del qom hablado en Salta, salvo por los registros de Bucca (1964) que no fueron oficialmente publicados. De hecho, esta variedad es caracterizada como la variedad occidental del qom, en función de los datos obtenidos en la provincia de Formosa (Carpio, 2012). Si bien, tal como plantean Carpio y Mendoza (2018), existían contactos frecuentes entre las comunidades tobas de Formosa y Salta,1 la variedad ‘occidental’ hablada en Salta reviste sutiles diferencias de pronunciación y entonación que son percibidas por los hablantes del Chaco salteño como marcas identitarias que los diferencian incluso de sus vecinos qomleʔk del oeste de Formosa, como por ejemplo, la presencia de una lateral velarizada [ɫ] en palabras como [ˈaɫˌwa] ‘tierra’ o [ˈɫkaˌja] ‘el otro’.

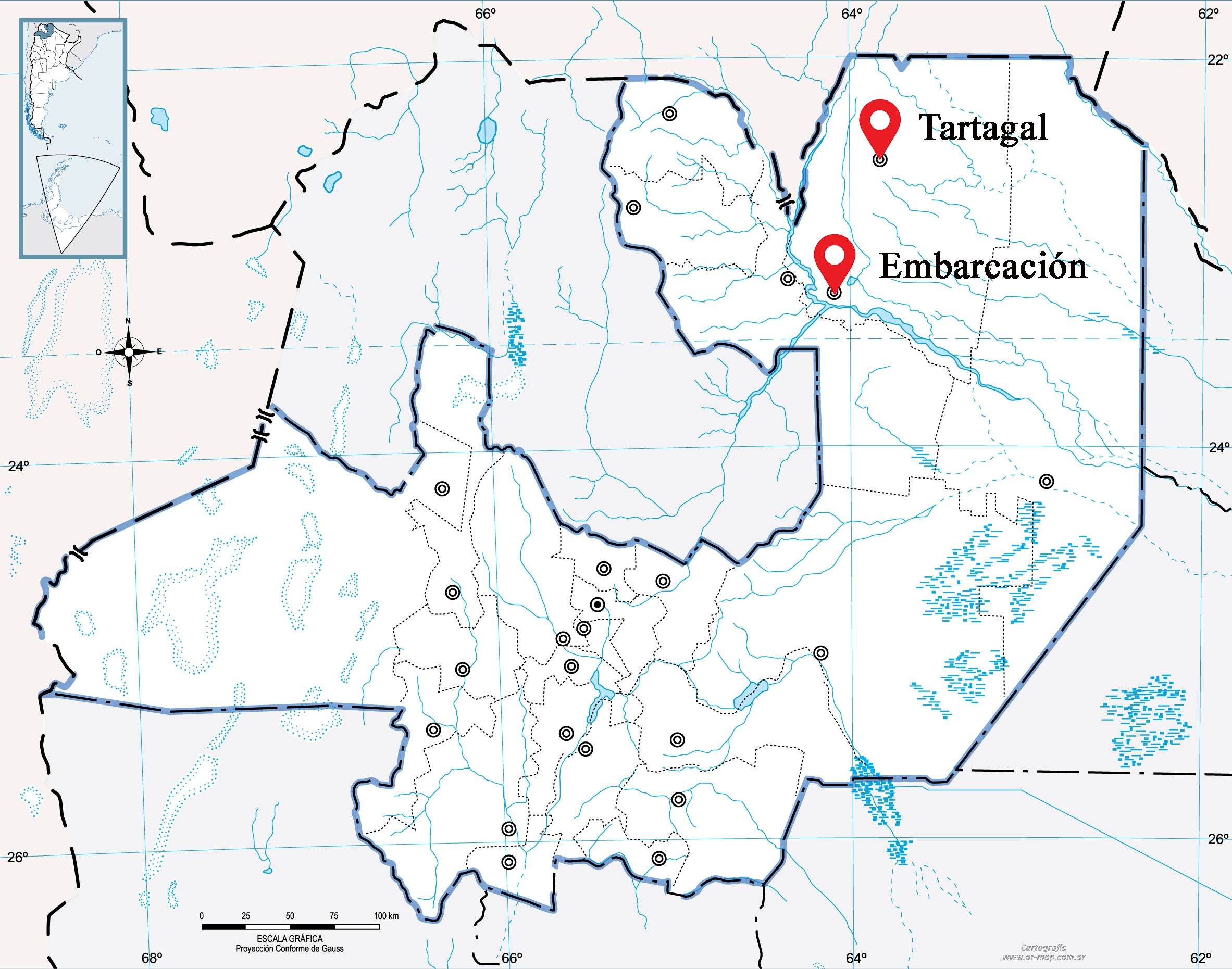

El corpus de datos fue confeccionado en base a la consulta con dos hablantes oriundos del norte de Salta2, que residen en la ciudad de Embarcación. El corpus utilizado (aproximadamente de cinco horas de grabación) consta de conversaciones espontáneas, texto libre y lista de palabras. Además, se realizaron sesiones de elicitación, en las que se solicitó al hablante repetir un listado de palabras dos o tres veces. A partir de este corpus, se extrajeron alrededor de 600 palabras que contenían consonantes velares y uvulares.

En la sección §2 brindamos información general sobre la lengua qom (algunas notas sociolingüísticas); en §3 presentamos los estudios previos en torno al análisis de las consonantes velares y uvulares del qom (Klein, 1975; Censabella, 2002; Messineo, 2003; Carpio, 2012; González, 2015); en §4 presentamos los métodos y técnicas de las mediciones acústicas; en §5 mostramos la distribución y realización fonética de las consonantes velares y uvulares de la variedad en Salta y el análisis acústico de los mismos. Finalmente, en la sección §6 brindamos las reflexiones finales.

2. Lengua toba/qom

La lengua toba/qom (qom lʔaqtaqa) pertenece a la familia lingüística guaycurú, y es hablada en la región del Gran Chaco Central (Argentina, Bolivia y Paraguay). En Argentina, se habla actualmente sobre todo en la región chaqueña, principalmente en las provincias de Chaco, Formosa y, en menor medida, en el este de Salta. Presenta al menos cuatro variedades dialectales diferenciadas, siendo una de ellas muy parecida al pilagá (Censabella, 2002). Se diferencian cuatro áreas etnodialectales en el Chaco: 1. rapigeml’ek; 2. takshek 3. No’olgranaq 4. Lañagashik.

Esta lengua atraviesa diferentes situaciones sociolingüísticas y puede ser ubicada en el medio de un continuum de vitalidad entre el polo de máxima vitalidad –donde la lengua indígena es transmitida por todos los padres como lengua primera (L1) a sus hijos como en el caso de comunidades rurales wichí– y el de mínima vitalidad –donde la transmisión intergeneracional se ha quebrado por completo desde hace mucho tiempo, por ejemplo el caso del tehuelche (Censabella, 2009, p. 143-4).

La variedad denominada ‘occidental’ (Carpio, 2012) es la hablada por el grupo étnico conocido como toba-pilagá, toba boliviano o ñachilamolʔek. Según Carpio (2012) las personas identificadas con este grupo étnico y lingüístico se autodenominan qomleʔk y se encuentran asentadas en las cercanías de Monte Carmelo, Embarcación, Tartagal (Salta, Argentina), Vaca Perdida, Ingeniero Juárez, La Rinconada, El Churcal, Pozo Ramón y La Madrugada (Formosa, Argentina). En la bibliografía consultada la variedad occidental se caracteriza utilizando datos obtenidos únicamente de la provincia de Formosa, sin contar con datos equivalentes sobre la lengua de los tobas de la provincia de Salta. eee

Figura 1. Mapa de las localidades donde se realizó el trabajo de campo: Tartagal y Embarcación.

Fuente: Elaboración propia basada en datos de Mapoteca (https://mapoteca.educ.ar)

3. Estudios previos

La fonología, y en especial la fonética, de la lengua qom no han sido objeto de estudios exhaustivos. En los principales estudios descriptivos de esta lengua, la fonología constituye una instancia de análisis previa fundamental para abordar otros niveles de análisis (morfológico, sintáctico, semántico y pragmático).

Para los propósitos de este trabajo revisaremos los estudios descriptivos de Klein (1975), Censabella (2002), Messineo (2003), Carpio (2012) y González (2015),3 ya que constituyen un aporte importante para los estudios fonológicos del qom. Los autores describen el inventario de fonemas (consonantes y vocales) de las variedades en estudio, detallando su distribución y realizaciones fonéticas. También describen aspectos de la estructura prosódica de la lengua (sílaba y acento).

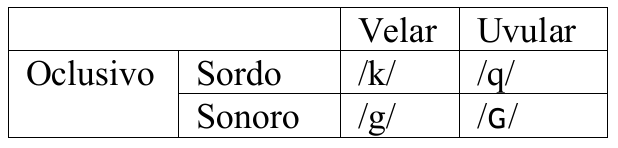

Respecto a las consonantes dorsales, hay dos propuestas de análisis. Una, planteada por la mayoría de los autores, en la que se postula la existencia de cuatro fonemas oclusivos, que se oponen por sonoridad y punto de articulación: dos fonemas velares, sordo /k/ y sonoro /g/, y dos uvulares, sordo /q/ y sonoro /ɢ/, como puede visualizarse en la Tabla 1.

Tabla 1. Propuesta de análisis (Klein, 1975; Messineo, 2003; Carpio, 2012 y González, 2015).

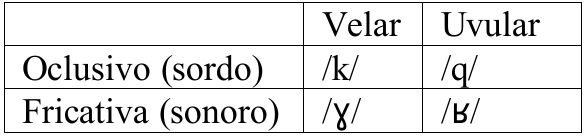

Y otra propuesta de análisis, planteada por Censabella (2002), en la que se postula la existencia de cuatro fonemas dorsales que se oponen por modo y punto de articulación: dos fonemas oclusivos sordos, velar /k/ y uvular /q/ y dos fonemas fricativos sonoros, velar /ɣ/ y uvular /ʁ/, como vemos en la Tabla 2.

Tabla 2. Propuesta de análisis (Censabella, 2002).

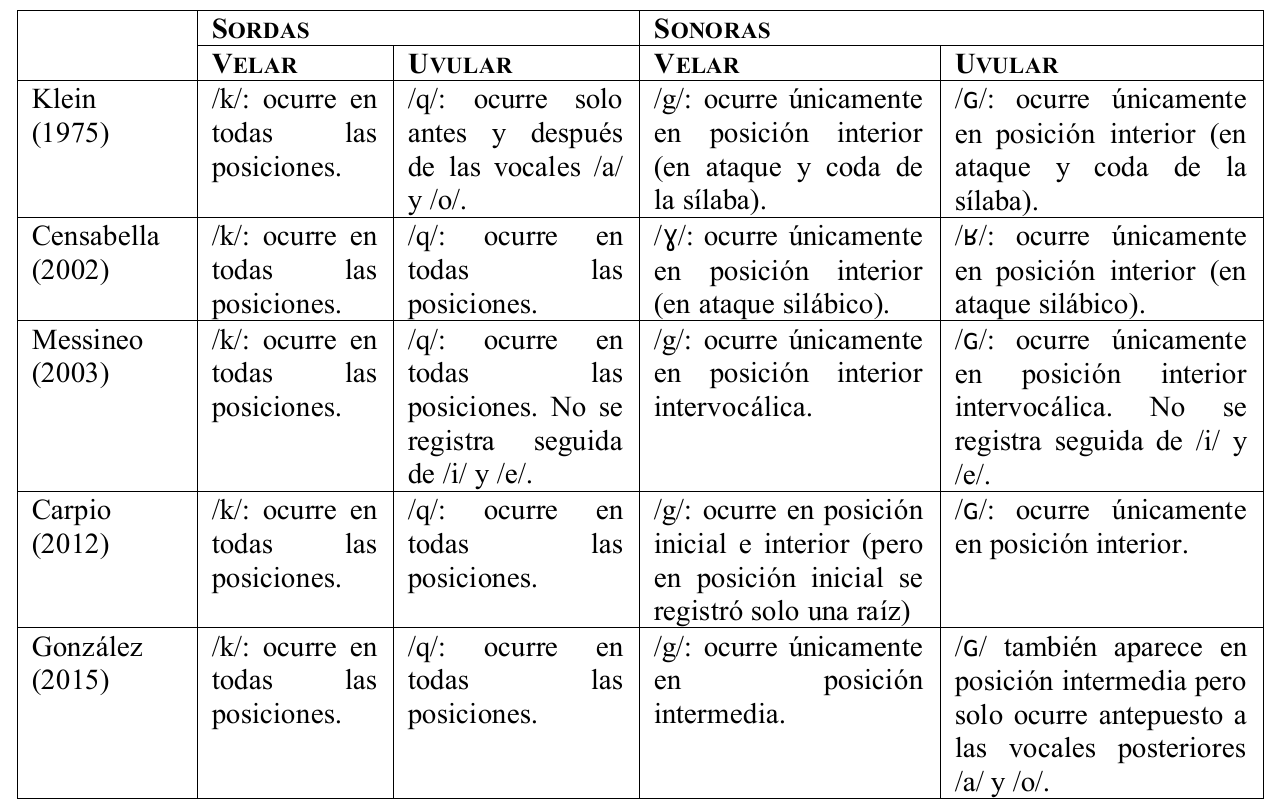

En lo que respecta a la distribución de estas consonantes los autores presentan algunas diferencias. Klein (1975) señala que en las variedades del qom habladas en Chaco, la velar sorda /k/ ocurre en todas las posiciones mientras que las otras consonantes tienen restricciones específicas en su distribución. Las consonantes sonoras /g/ y /ɢ/ ocurren únicamente en interior de palabra (en posición de ataque o coda) y la consonante uvular sorda /q/ ocurre solo antes o después de las vocales /a/ y /o/.

Por su parte, Censabella (2002) menciona que en las variedades del qom habladas en Chaco y Formosa, los fonemas oclusivos /k/ y /q/ ocurren en todas las posiciones mientras que los fricativos /ɣ/ y /ʁ/, únicamente en interior de palabra. La autora señala que la oposición entre los fonemas fricativos es la más débil del sistema, y que en los encuestados del grupo etario 1 (15-30 años) y 2 (30-50 años), se registró solo un fonema fricativo en distribución complementaria: [ʁ] ante vocales posteriores /a/ y /o/ y [ɣ] ante vocales anteriores /e/ e /i/. Respecto a la oposición entre los fonemas oclusivos /k/ y /q/, la autora plantea que también es débil (puesto que se observan fluctuaciones) pero con rendimiento funcional principalmente en un contexto: cuando el fonema /q/ indica el monema discontinuo del personal 4. La autora plantea que los síntomas del debilitamiento se observan principalmente en hablantes del grupo etario 1 (15-30) y 2 (30-50) por los siguientes motivos:

Presentan dificultades para conjugar verbos determinados por los personales 4 y 5 (principalmente quienes residen en grandes ciudades y tienen buena competencia en castellano).

Para asemejarse a la forma canónica de la sílaba y a la combinatoria de fonemas en castellano, realizan los fonemas /k/ y /q/ como fricativos sonoros, en posición final de sílaba y seguidos de consonante: [ˌʧiɣiʃakˈte] por /ʧikʃakte/ ‘anillo’ [lˌwaʁaˈʃe̜k] por /lwaqʃek/ ‘brazalete’.

En base a estas observaciones la autora plantea que el debilitamiento podría estar indicando “la lenta desaparición de la oposición conservando dos realizaciones: [k] en todos los contextos vocálicos y [q] en contextos vocálicos posteriores /a/, /o/” (Censabella, 2002, p. 88).

Messineo (2003) señala que el toba hablado en distintas localidades de la provincia del Chaco, los fonemas sonoros /g/ y /ɢ/ presentan restricciones en su distribución puesto que ocurren solo en posición interior intervocálica. Además, menciona que existe una restricción fonotáctica en la lengua que impide la ocurrencia de las consonantes uvulares /ɢ/ y /q/ con las vocales anteriores /i/ y/e/.

Carpio (2012), por su parte, señala que en la variedad hablada en el oeste de Formosa, las consonantes sordas ocurren en todas las posiciones mientras que la sonora /g/ ocurre en posición inicial e interior y la sonora /ɢ/, solo en posición interior. Respecto a la oposición entre las consonantes sordas /k/ y /q/, menciona que solo se registró en posición final, ya que en posición inicial e interior se produce un proceso de asimilación por medio del cual el punto de articulación velar o uvular está condicionado por la vocal. En posición inicial el proceso de asimilación es anticipatorio o regresivo: si la vocal que sigue a la consonante es anterior, el punto de articulación de dicha consonante es velar; mientras que si la vocal que sigue a la consonante es posterior, el punto de articulación es uvular. En posición interior, el proceso de asimilación es progresivo: si la vocal que precede a la consonante es anterior, el punto de articulación de la consonante es velar; y si la vocal que precede es posterior, el punto de articulación es uvular.

Por último, González (2015) plantea que la variedad qom del este de Formosa, los fonemas sordos /k/ y /q/ ocurren en todas las posiciones, mientras que /g/ aparece en posición intermedia, ya sea intervocálica o en grupo consonántico (sobre todo con la consonante alveolar nasal /n/) y /ɢ/ también aparece en posición intermedia pero solo ocurre antepuesto a las vocales posteriores /a/4 y /o/; a diferencia de /g/ que puede anteponerse a todas las vocales.

En el cuadro 1 sintetizamos lo planteado por cada uno de los autores respecto a la distribución de las consonantes con la finalidad de visualizar las coincidencias. Como podemos observar, las consonantes dorsales sordas poseen menos restricciones en su distribución que las sonoras. En efecto, todos los autores coinciden en señalar que las consonantes sonoras ocurren únicamente en posición media o interior. Otro aspecto a resaltar es que las consonantes uvulares tienen más restricciones fonotácticas que las velares, ya que ocurren solo ante vocales posteriores /o/ y /a/.

Cuadro 1. Distribución de los fonemas dorsales en qom..

Otro aspecto a destacar es que en estos estudios se mencionan procesos de asimilación que afectan a las consonantes sordas únicamente. Klein5 (1975 p. 76-77) describe un proceso de sonorización que afecta las consonantes sordas (velar y uvular). Dicho proceso es morfofonológico porque se aplica cuando las consonantes dorsales ocupan la coda final de una base nominal o verbal y se agrega un sufijo que inicia con una consonante. Además, se produce un proceso de epéntesis por medio del cual se inserta una vocal cuya calidad vocálica es igual a la de la vocal que precede a la consonante sorda de la base. En (1) presentamos los ejemplos de la autora; obsérvese que en los ejemplos (c) y (e) la epéntesis vocálica se produce pero la sonorización no, aunque el contexto sea adecuado. La autora no señala nada al respecto pero podemos hipotetizar que la sonorización no se aplica porque las consonantes sordas están en posición de ataque y no en posición de coda final de la base.

(1) (a) la+ronaq+wa → /laronaɢawa/

(b) ña+sogok+ǰi → /nasogogoǰi/

(c) hi+qa’+ǰi → /hiqa’aǰi/

(d) qan+'ok+ǰi → /qan'ogoǰi/

(e) ni+koma'+ǰi → /nikoma'aǰi/

(f) qar+waq+ǰi → /qarwaɢaǰi/

(g) ya+pi'a'+l+aq+te → /yapi'a'laɢate/

Si bien Carpio (2012) no describe procesos morfofonológicos, presenta ejemplos en los que es posible identificar la sonorización de la uvular /q/. En base a dichos ejemplos, observamos que la sonorización ocurre cuando la uvular ocupa la coda final, se añade un sufijo a la misma y se adiciona una vocal epentética antes del sufijo (ejemplos en 2 y 3). O bien, entre lexemas cuando la uvular es la consonante final del primer lexema y se inserta una vocal epentética (ejemplos en 4 y 5).

| (2) | (a) 'wyaq ‘monte’ | (b) 'wyaɢa-di ‘montes’ (Carpio, 2012, p. 89) |

| (3) | (a) ne'lonaq ‘víbora’ | (b) ne'lonaɢa-di ‘víboras’ (Carpio, 2012, p. 118) |

| (4) | (a) pe'gaq ‘caballo’ | (b) 'pegaɢal-i'kiʔi ‘bicicleta’ (Carpio, 2012, p. 118) caballo-3pos.inal-foto/alma (lit. ‘la foto del caballo’) |

| (5) | (a) 'heyaq ‘ser animado, animal’ | (b) 'heyaɢal-a'wel ‘vientre del animal’ (Carpio, 2012, p. 119) ser.animado/animal-3pos.inal-vientre |

En base a los datos brindados por Klein (1975) y Carpio (2012) podemos plantear como hipótesis que la sonorización puede ocurrir entre morfemas o entre lexemas y que dicho proceso es generado por la vocal epentética.

4. Técnicas y métodos

Para la confección del corpus, las grabaciones se llevaron a cabo en un entorno controlado para minimizar el ruido ambiental y garantizar una captura clara de las características espectrales de los sonidos investigados. Las señales de audio fueron procesadas con el software PRAAT (Boersma y Weenink, 2022), seleccionando fragmentos específicos basados en los momentos de explosión de las oclusivas dorsales.

Para el análisis de los picos espectrales se consideró la zona más oscura en el espectrograma, siguiendo las recomendaciones de Ladefoged (2001). En los casos de momentos de explosión6 dobles, se consideraron ambos picos más oscuros. Para una comparación uniforme y precisa, se realizó una selección de 10 ms de duración, desde el inicio del momento de explosión para cada consonante velar y uvular.

Esta selección de 10 ms fue procesada mediante la ventana de Hanning, lo que suavizó los bordes de las muestras y redujo las discontinuidades en los límites de la señal, optimizando así la representación espectral y minimizando la distorsión de las frecuencias. Posteriormente, se aplicó la Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform o FFT), que permitió convertir la señal al dominio de la frecuencia y visualizar los picos espectrales. A partir de los gráficos generados, se identificaron tendencias espectrales y se evaluaron las hipótesis relacionadas con la resonancia de la cavidad anterior y la compacidad (compactness) espectral de las consonantes velares y uvulares.

Para analizar los picos espectrales en diferentes contextos vocálicos, se prestó especial atención al rango de frecuencias relacionado con el segundo formante (F2). Este formante refleja las características de la cavidad anterior a la constricción de las consonantes. Así, ante la vocal [a] se consideró un rango de frecuencia de 1500 a 1800 Hz, mientras que ante la vocal posterior [o] se consideró un rango de frecuencia de 1400 a 1700 Hz.

Para el análisis de las transiciones formánticas se utilizaron grabaciones de palabras cuidadosamente seleccionadas, procesadas con PRAAT para identificar las frecuencias de los formantes (F2 y F3) entre el momento de explosión de las oclusivas y el inicio de la vocal (Stevens y Blumstein, 1978; Stevens, 1999).

5. Análisis de las velares y uvulares en la variedad de Salta

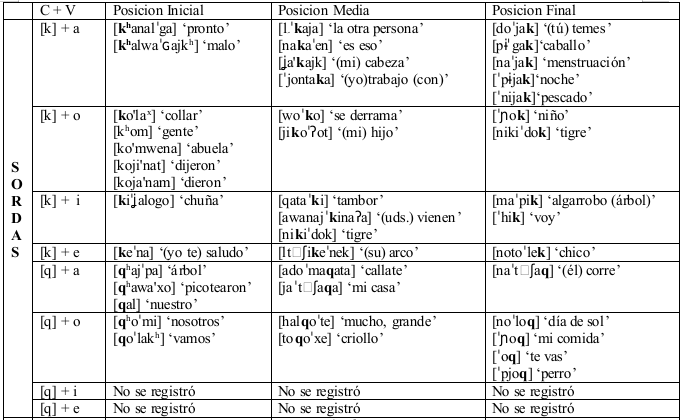

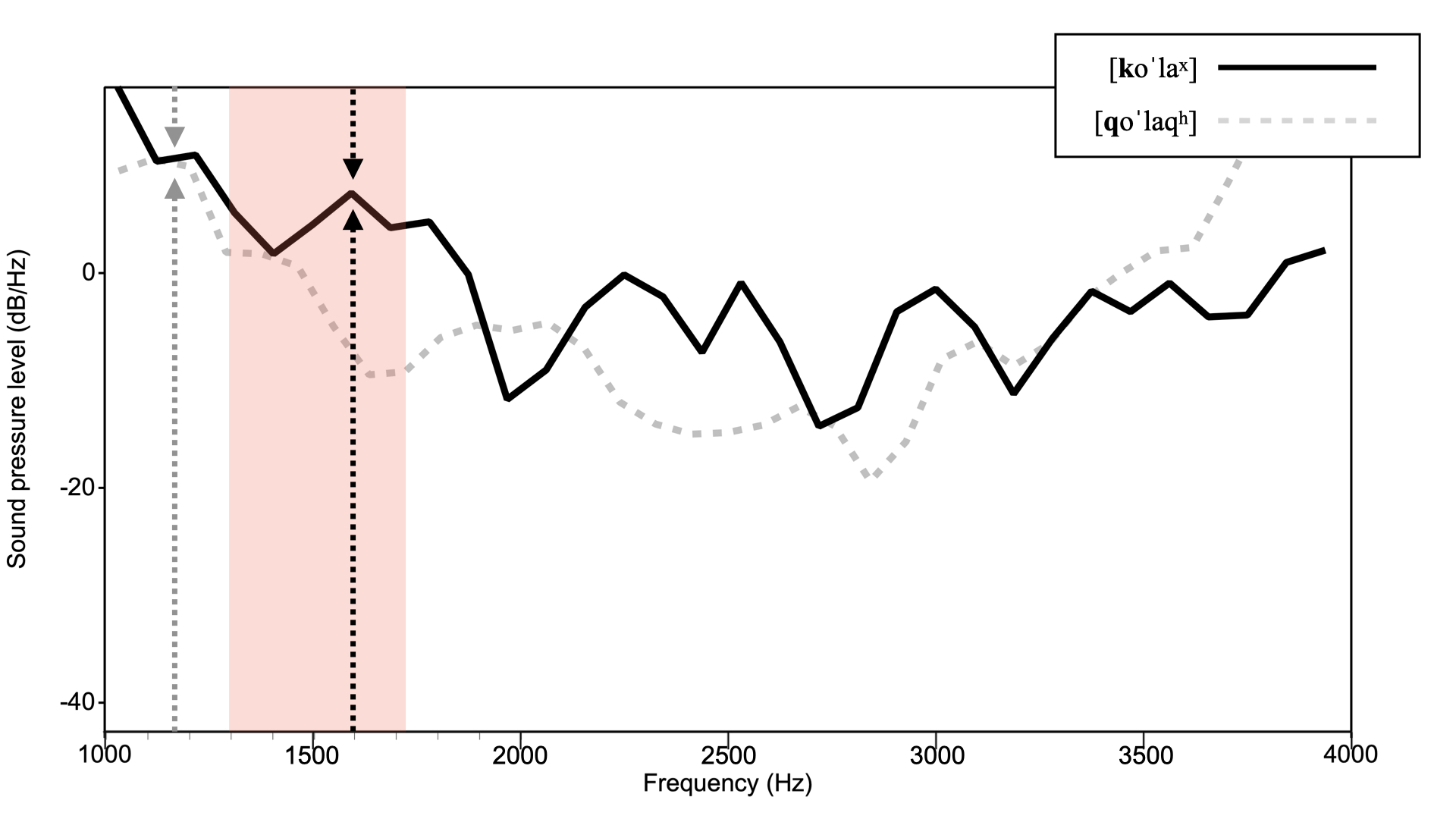

En nuestro corpus hemos registrado seis sonidos consonánticos dorsales: dos sordas, una velar [k] y otra uvular [q], dos sonoras, velar [g] y uvular [ɢ] y dos aspiradas sordas, tanto velar [kh] como uvular [qh]. En la tabla 1 mostramos ejemplos de la distribución de estas consonantes en las tres posiciones: inicial (PI), media (PM) y final (PF).

Cuadro 2. Distribución de las consonantes [k], [q], [g] y [ɢ] en qomleʔk de Salta

Como podemos observar en el cuadro 2, las consonantes sordas ocurren en todas las posiciones mientras que las sonoras solo en posición media intervocálica o entre una vocal y una consonante nasal. Hemos registrado un solo ejemplo de [g] en posición de coda. Las dorsales aspiradas ocurren solo en posición inicial y final.

Respecto a la combinación de estas consonantes con vocales, podemos observar que la velar sorda es la única que ocurre ante todas las vocales. Las consonantes uvulares sorda y sonora, ocurren solo ante [a] y [o]. Resulta pertinente mencionar que en las notas registradas por Bucca (1964) hay un patrón predominante de las velares acompañando a vocales anteriores y uvulares con vocales posteriores. La velar sonora [g] se registró ante las vocales [a] y [e].

En relación a la frecuencia de aparición de estas consonantes, la uvular sonora [ɢ] es la de menor frecuencia en nuestro corpus, puesto que solo hemos registrado cuatro ejemplos con esta consonante. También hemos observado que las velares sorda y sonora son las dorsales de mayor frecuencia de aparición en nuestro corpus.

En esta variedad la oposición entre los puntos de articulación velar y uvular es distintiva tanto entre las consonantes sordas como las sonoras, tal como observamos en los pares mínimos y aproximados en (6).

(6) Consonantes sordas

[ko'lax] ‘collar’ [ɲok] ‘niño’

[qo'lakh] ‘vamos’ [ɲoq] ‘(mi) comida’,

Consonates sonoras

[ja'ɢat] ‘espina’

[ja'gajk] ‘abuelo’

La oposición sorda y sonora es distintiva entre las consonantes velares [k] y [g], como observamos en los pares mínimos y aproximados en (7). No hemos registrado pares mínimos o aproximados entre las uvulares [q] y [ɢ] dada la escasa aparición de [ɢ].

(7) [ja'kajk] ‘(mi) cabeza’

[ja'gajk] ‘abuelo’

5.1. Mediciones acústicas

A continuación presentamos las mediciones acústicas realizadas para demostrar el punto de articulación velar y uvular en las tres posiciones: inicial, media y final. En posición inicial y media analizamos la transición formántica y el pico espectral de las dorsales. Y en posición final, analizamos únicamente el pico espectral.

¿Por qué analizar las transiciones formánticas? Durante el momento de cierre de una consonante oclusiva, el tracto vocal está completamente cerrado (los articuladores se juntan). En el momento de realización (release) las resonancias del tracto vocal cambian, estos cambios se conocen tradicionalmente como transición de formantes. Debido al movimiento del articulador principal en las consonantes –los labios para las para las labiales, la punta de la lengua para las apicales y el cuerpo de la lengua para las dorsales–, siempre hay alguna transición de formantes de la consonante a la vocal (Fujimora y Erickson, 1999, p. 8).

Se observan diferencias significativas en el inicio del F2, tanto entre los distintos puntos de articulación de las consonantes como entre las consonantes simples y las labializadas. El inicio del F2 disminuye a medida que el punto de articulación se desplaza hacia atrás en la cavidad oral, es decir, a medida que aumenta la longitud de la cámara de resonancia (Denzer-King, 2013). Por este motivo, las consonantes velares se asocian con frecuencias del F2 más altas, mientras que las consonantes uvulares, con frecuencias de F2 más bajas. En consecuencia, las uvulares muestran una separación significativamente mayor de F2 y F3 que las velares.

Las mediciones acústicas se realizaron analizando las consonantes velares y uvulares en dos contextos de aparición: inicio de palabra y en posición de ataque silábico en interior de palabra. En dichos contextos se midió la transición formántica de la vocal siguiente: CV. Dado que las consonantes uvulares aparecen solo ante las vocales [a] y [o], centramos las mediciones en palabras que posean las consonantes dorsales sordas y sonoras seguidas de esas vocales únicamente.

¿Por qué analizar los picos espectrales? De acuerdo con Ladefoged (2001) la localización de la frecuencia del pico espectral es más alta para una consonante oclusiva velar que para una uvular porque la cavidad frontal7 de la oclusión velar es más pequeña.

5.1.1 Posición inicial

En la tabla 3, mostramos los valores del F2 y F3 de las vocales ante una consonante dorsal en inicio de palabra. Como podemos observar, la distancia entre dichos formantes es mayor en [q] que en [k].

Tabla 3. Distancia de las transiciones formánticas de las consonantes sordas [k] y [q] en posición inicial.

| CV | Palabras | Glosa | F2 | F3 | Distancia |

| Co | ['qho̰mi] | ‘nosotros’ | 1085.28 | 3173.73 | 2088.45 |

| Co | [qo'laqh] | ‘vamos’ | 1116.82 | 3160.41 | 2043.59 |

| Co | [ko'mwena] | ‘abuela’ | 1290.81 | 2986.78 | 1695.97 |

| Co | [ko'lax] | ‘collar’ | 1610.59 | 3224.79 | 1614.2 |

| Co | [koji'nat] | ‘dijeron’ | 1218.27 | 2642.61 | 1424.34 |

| Co | [koja'nam] | ‘dieron’ | 1274.45 | 2684.94 | 1410.49 |

| Co | [khom] | ‘gente’ | 1172.71 | 2563.07 | 1390.36 |

| Ca | [qal] | ‘nuestro’ | 1596.38 | 3086.77 | 1490.38 |

| Ca | [qhaj'pa̰] | ‘árbol’ | 1615.42 | 3083.25 | 1467.83 |

| Ca | [qhawa'xo] | ‘picotearon’ | 1534.78 | 2968.45 | 1433.66 |

| Ca | [khanalˈga] | ‘pronto’ | 1797.99 | 3047.42 | 1249.43 |

| Ca | [ka'wojk] | ‘luna’ | 1618.73 | 2669.47 | 1050.73 |

| Ca | [khalwa'ɢajk] | ‘malo’ | 1730.07 | 2705.66 | 975.58 |

| Ci | [ki'ʝaloɢo] | ‘chuña’ | 2607.25 | 3334.59 | 727.34 |

| Ce | [ke'na] | ‘(te) saludo’ | 2393.27 | 2710.74 | 317.46 |

Los valores varían según la vocal; ante la vocal posterior [o] la distancia entre los formantes en la consonante uvular es mayor a 2000 Hz, mientras que en la velar es menor a 1700 Hz. Ante la vocal [a], la distancia entre los formantes en la consonante uvular es mayor a 1400 Hz; mientras que en la velar es menor a 1300 Hz. Estas mediciones demuestran que cuanto más posterior es la vocal mayor es la distancia entre los formantes. De hecho, en las vocales anteriores [i] y [e] la distancia entre los formantes, ante la consonante velar, no supera los 800Hz.

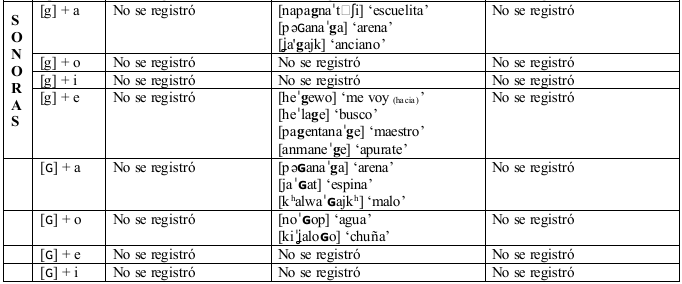

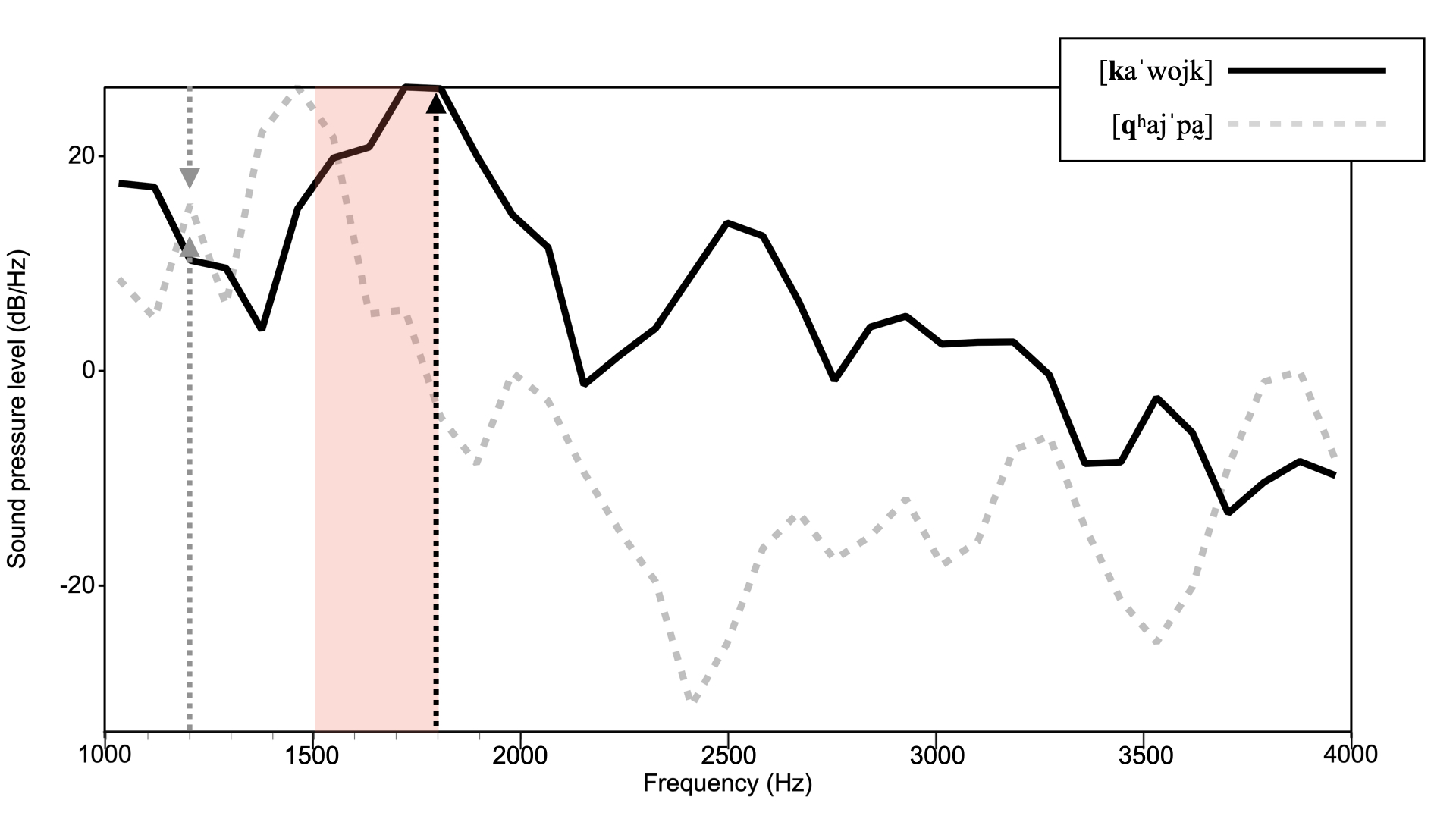

Por otro lado, los análisis de los picos espectrales corroboran y complementan los resultados de las mediciones formánticas. En las figuras 2 y 3 se comparan los picos espectrales de la velar y la uvular; como podemos observar, las velares presentan un pico más alto en frecuencia que las uvulares.

Figura 2. Comparación de los picos espectrales de las consonantes sordas velar [k] y uvular [q] en posición inicial de palabra, precediendo a la vocal [a].

En la Figura 2 el pico espectral de la velar, en la palabra [ka'wojk] ‘luna’ (línea negra continua) se sitúa cerca de los 1800 Hz, lo que corresponde al rango esperado para una consonante velar ante una vocal central. Por otro lado, el pico espectral de la uvular, en [qhaj'pa] ‘árbol’ (línea punteada gris), aparece en un rango de frecuencia más bajo, de 1200Hz.

Figura 3. Comparación de los picos espectrales de las consonantes sordas velar [k] y uvular [q] en posición inicial de palabra, precediendo a la vocal posterior [o]n.

En la Figura 3 el pico espectral más prominente de la velar, en la palabra [ko'lax] ‘collar’ (línea negra continua), se encuentra en el rango aproximado de 1600 Hz, lo que se ajusta a las características típicas de una consonante velar ante una vocal posterior como [o]. Por otro lado, el pico espectral de la uvular, en [qo'laqʰ] ‘(nosotros) vamos’ (línea punteada gris), aparece cerca de los 1200 Hz, una frecuencia más baja que la de la consonante velar.

El valor de los picos espectrales presentados en las Figuras 2 y 3 es consistente con la teoría (Ladefoged y Maddieson, 1996), ya que las consonantes velares presentan un rango de frecuencia más alto que las consonantes uvulares, independientemente del contexto vocálico. Esta diferencia se debe a la longitud de la cavidad anterior, en el caso de la velar es más corta y produce frecuencias resonantes más altas. Mientras que en la uvular la cavidad es más larga y produce frecuencias más bajas.

5.1.2 Posición media o interior de palabra

En la tabla 4, mostramos los valores del F2 y F3 de las vocales ante una consonante dorsal en interior de palabra. Como podemos observar, los valores son similares a los presentados en la tabla 1 (posición inicial) y la distancia entre dichos formantes sigue siendo mayor en [q] que en [k].

Tabla 4. Distancia de las transiciones formánticas de las consonantes [k], [q], [k] y [g] en posición media.

| CV | Palabras | F2 | F3 | Distancia |

| Co | [toqo'xe] | 1054.47 | 3389.11 | 2334.64 |

| Co | [no'ɢop] | 1048.09 | 3231.03 | 2182.94 |

| Co | [ki'ʝaloɢo] | 952.89 | 2990.04 | 2037.15 |

| Co | [wo'ko] | 1443.19 | 3107.16 | 1663.96 |

| Ca | [khalwaˈɢajkh] | 1305.82 | 2881.84 | 1576.02 |

| Ca | [pəɢana'ga] | 1606.44 | 3059.21 | 1452.77 |

| Ca | [ja't͡ʃaqa] | 1684.91 | 3087.67 | 1402.76 |

| Ca | [ado'maqata] | 1658.69 | 3057.31 | 1398.62 |

| Ca | [ja'ɢat] | 1629.34 | 2978.85 | 1349.51 |

| Ca | [l̴ 'kaja̰] | 1622.98 | 2864.72 | 1241.73 |

| Ca | [kanal'ga] | 1871.91 | 2970.56 | 1098.64 |

| Ca | [pəgana'ga] | 1731.59 | 2817.7 | 1086.11 |

| Ca | ['jontaka] | 1717.24 | 2728.57 | 1011.33 |

| Ca | [ʝa'gajk] | 1744.4 | 2700.04 | 955.63 |

| Ca | [naka'ḛn] | 1752.9 | 2618.26 | 865.36 |

| Ca | [ʝa'kajk] | 1746.5 | 2583.12 | 836.61 |

| Ci | [awanaj'kinaʔa] | 2707.31 | 3469.92 | 762.61 |

| Ci | [niki'dok] | 2354.5 | 3035.91 | 681.40 |

| Ce | [he'gewo] | 2438.27 | 2964.03 | 525.76 |

| Ce | [he'lage] | 2535.85 | 2884.8 | 348.95 |

| Ce | [anmane'ge] | 2490.66 | 2811.83 | 321.17 |

Ante la vocal posterior [o] la distancia entre los formantes en las consonantes uvulares sorda y sonora es mayor a 2000Hz al igual que en posición inicial; mientras que en la velar sorda es menor a 1700 Hz, al igual que en posición inicial. Ante la vocal [a], la distancia entre los formantes en las consonantes uvulares sorda y sonora es mayor a 1300Hz; mientras que en las velares sorda y sonora es menor a 1300 Hz. Ante las vocales anteriores [i] y [e] la distancia entre los formantes, en las consonantes velares sorda y sonora, no supera los 800Hz, al igual que en posición inicial.

En las figuras 4 a 6 se examinan los picos espectrales de las consonantes velares y uvulares en posición media.

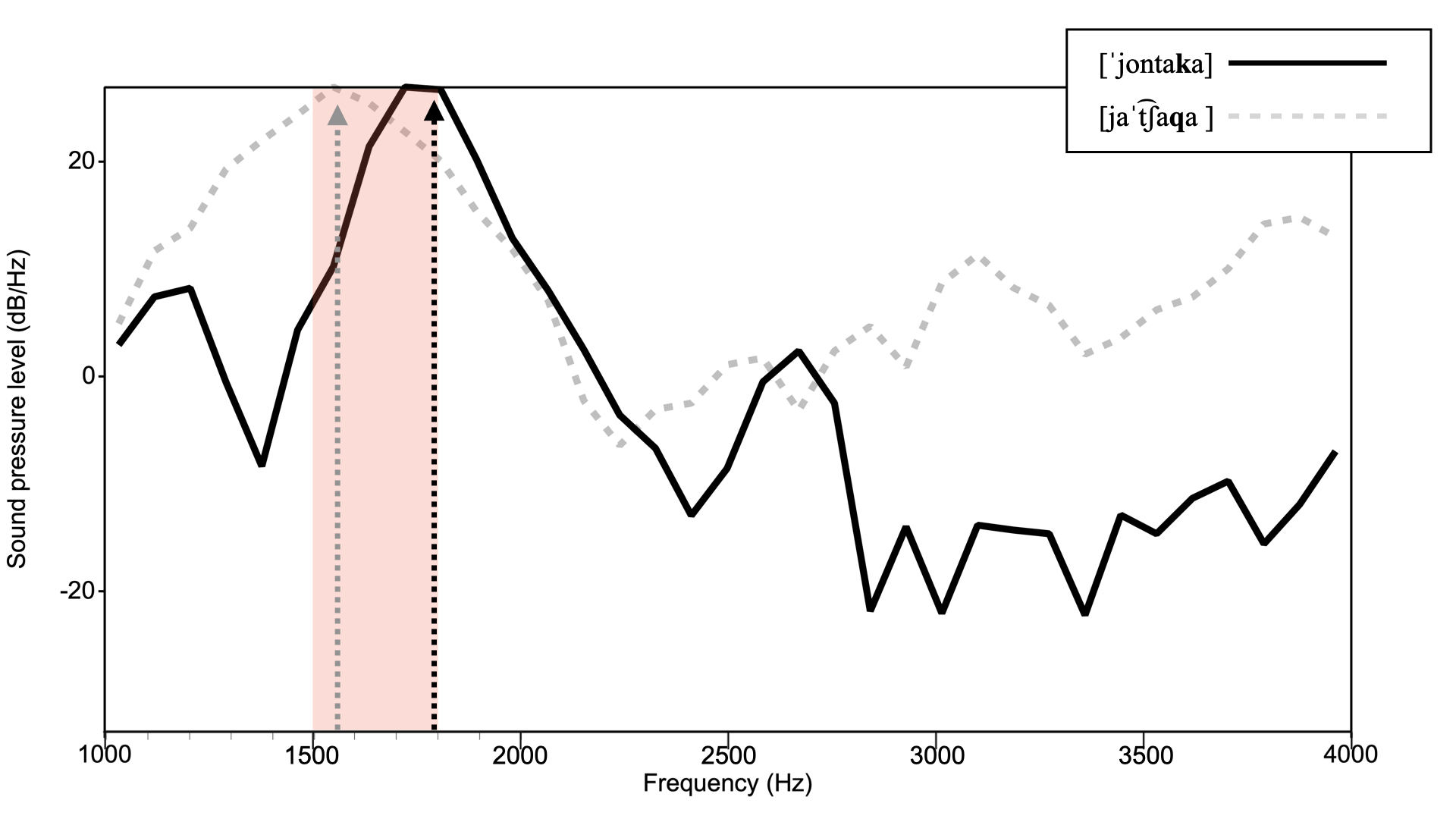

Figura 4. Comparación de los picos espectrales de las consonantes sordas velar [g] y uvular [q] en posición media, precediendo a la vocal [a].

En la Figura 4 se comparan los picos espectrales de las velares y uvulares sordas en las palabras ['jontaka] ‘(yo) trabajo’ (línea negra continua) y [ja't͡ʃaqa] ‘(mi) casa’ (línea punteada gris). En ['jontaka], el pico de la velar está alrededor de los 1700-1800 Hz; mientras que el pico de la uvular en [ja't͡ʃaqa], aparece alrededor de 1600 Hz, lo que indica una frecuencia ligeramente más baja, aunque aún dentro del rango esperado para una consonante uvular.

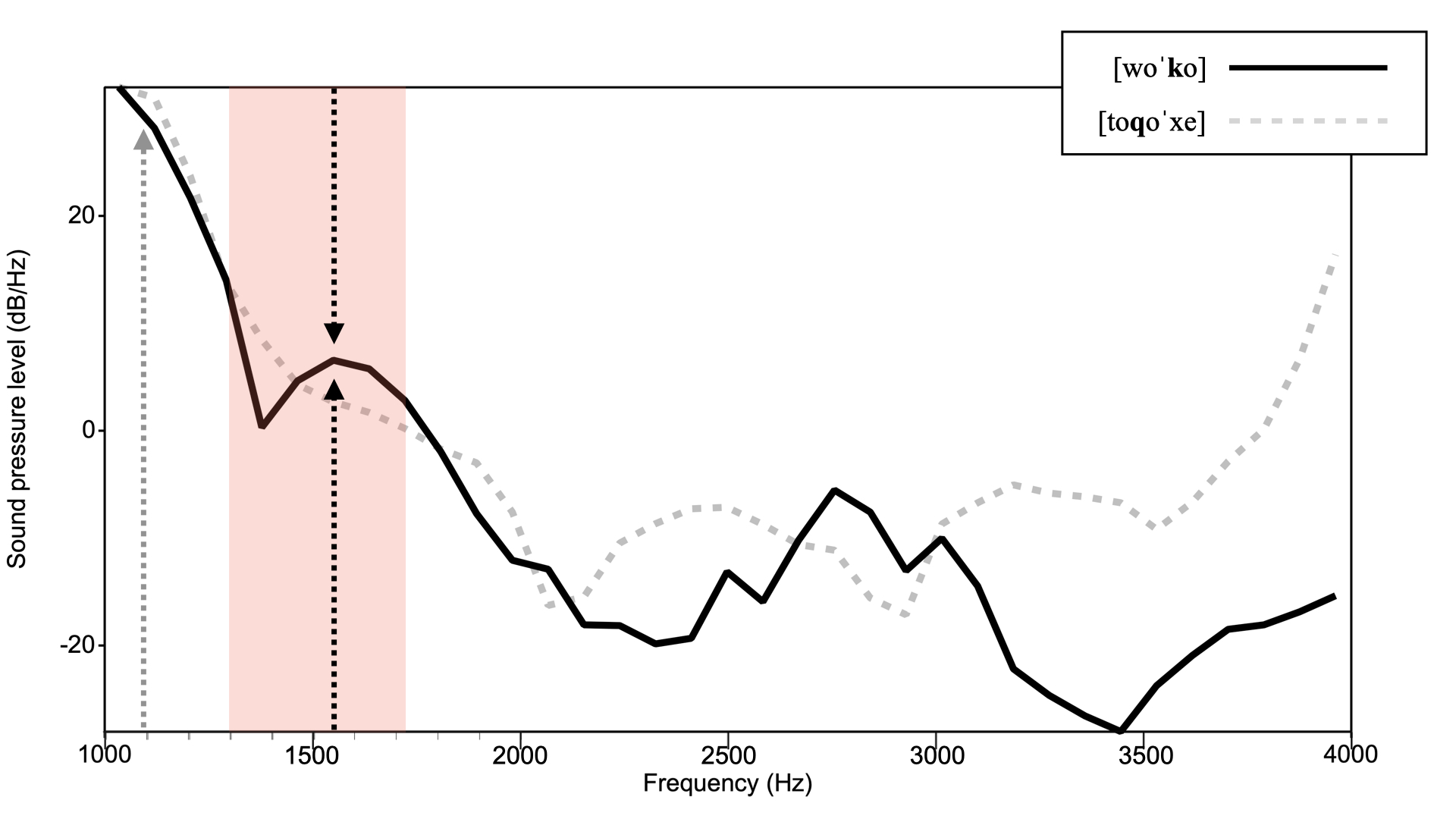

Figura 5. Comparación de los picos espectrales de las consonantes sordas velar [k] y uvular [q] en posición media, precediendo a la vocal posterior [o].

En la Figura 5 se presentan los picos espectrales de la velar y uvular sordas en las palabras [wo'ko] ‘se derrama’ (línea negra continua) y [toqo'xe] ‘criollo’ (línea punteada gris). En [wo'ko], el pico de la velar se encuentra alrededor de los 1600 Hz y en [toqo'xe], el pico de la uvular se sitúa cerca de los 1200 Hz.

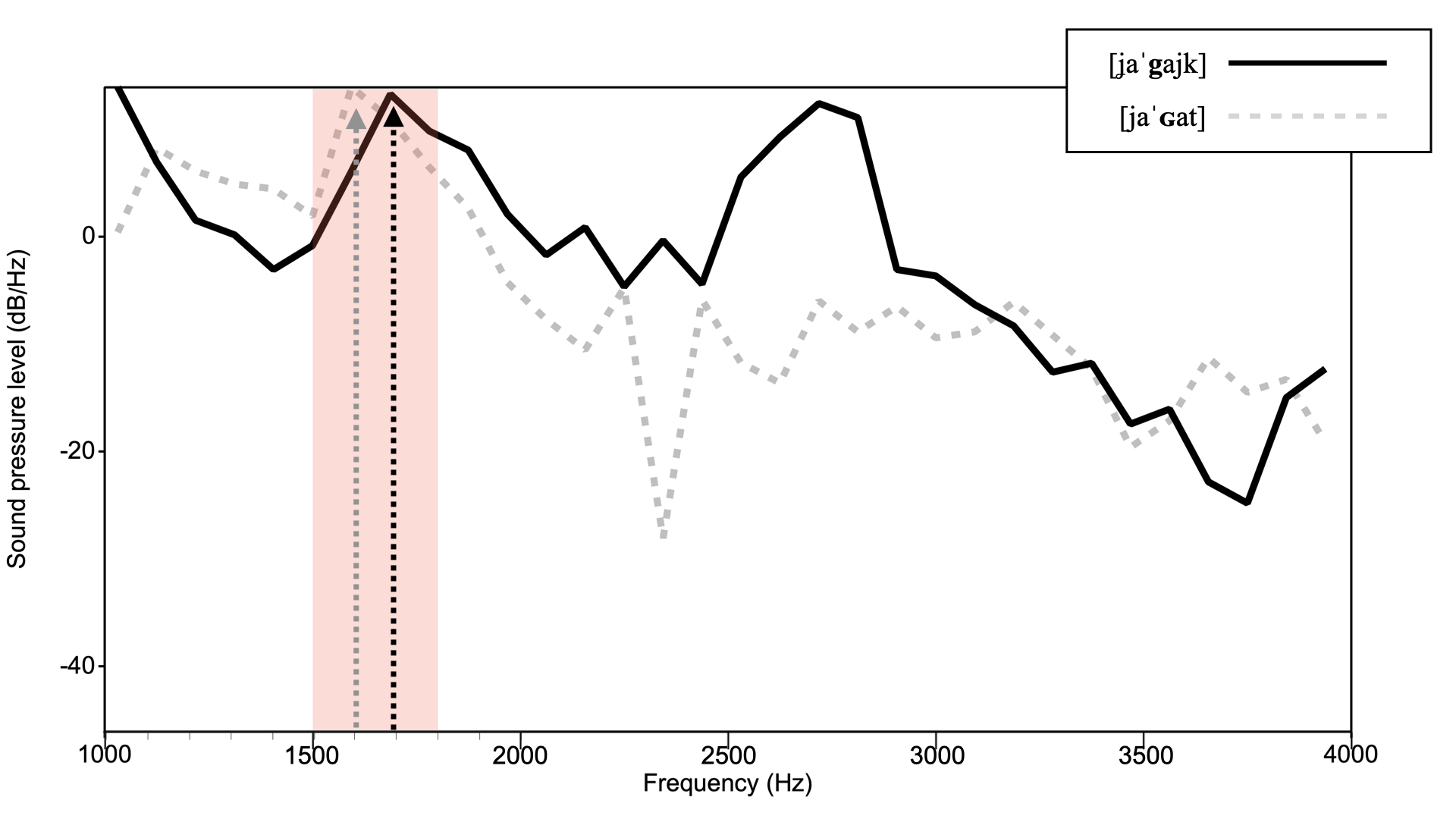

Figura 6. Comparación de los picos espectrales de las consonantes sonoras velar [g] y uvular [ɢ] en posición media, precediendo a la vocal [a].

En la Figura 6 mostramos los picos espectrales de la velar y uvular sonoras en las palabras [ʝa'gajk] ‘abuelo’ (línea negra continua) y [ja'ɢat] ‘espina’ (línea punteada gris). En [ja'ɢat] el pico de la uvular aparece alrededor de los 1200 Hz y en [ja'gajk] el pico de la velar está en los 1700 Hz.

5.1.3. Posición final de palabra

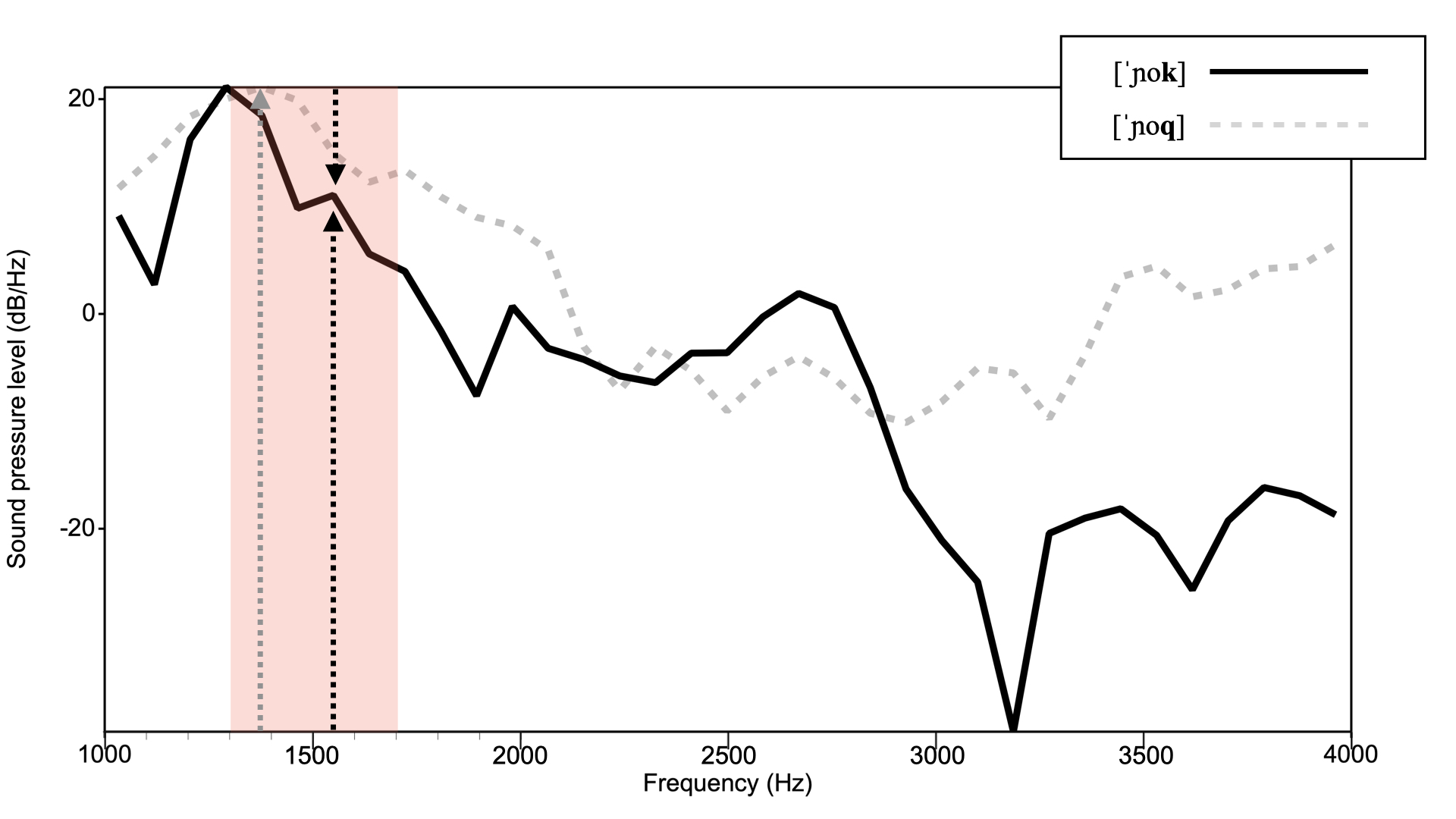

En la Figura 7 se analizan los picos espectrales de la velar y uvular sordas en las palabras ['ɲok] ‘niño’ (línea negra continua) y ['ɲoq] ‘(mi) comida’ (línea punteada gris).

Figura 7. Comparación de los picos espectrales de las consonantes sordas velar [k] y uvular [q] en posición final de palabra, precedidas por la vocal posterior [o].

En ['ɲok], el pico principal de la velar se encuentra en torno a los 1600 Hz, lo que corresponde al rango típico de una consonante velar. Por otro lado, en ['ɲoq], el pico espectral prominente de la uvular aparece alrededor de 1400 Hz, una frecuencia más baja que en el caso de la velar.

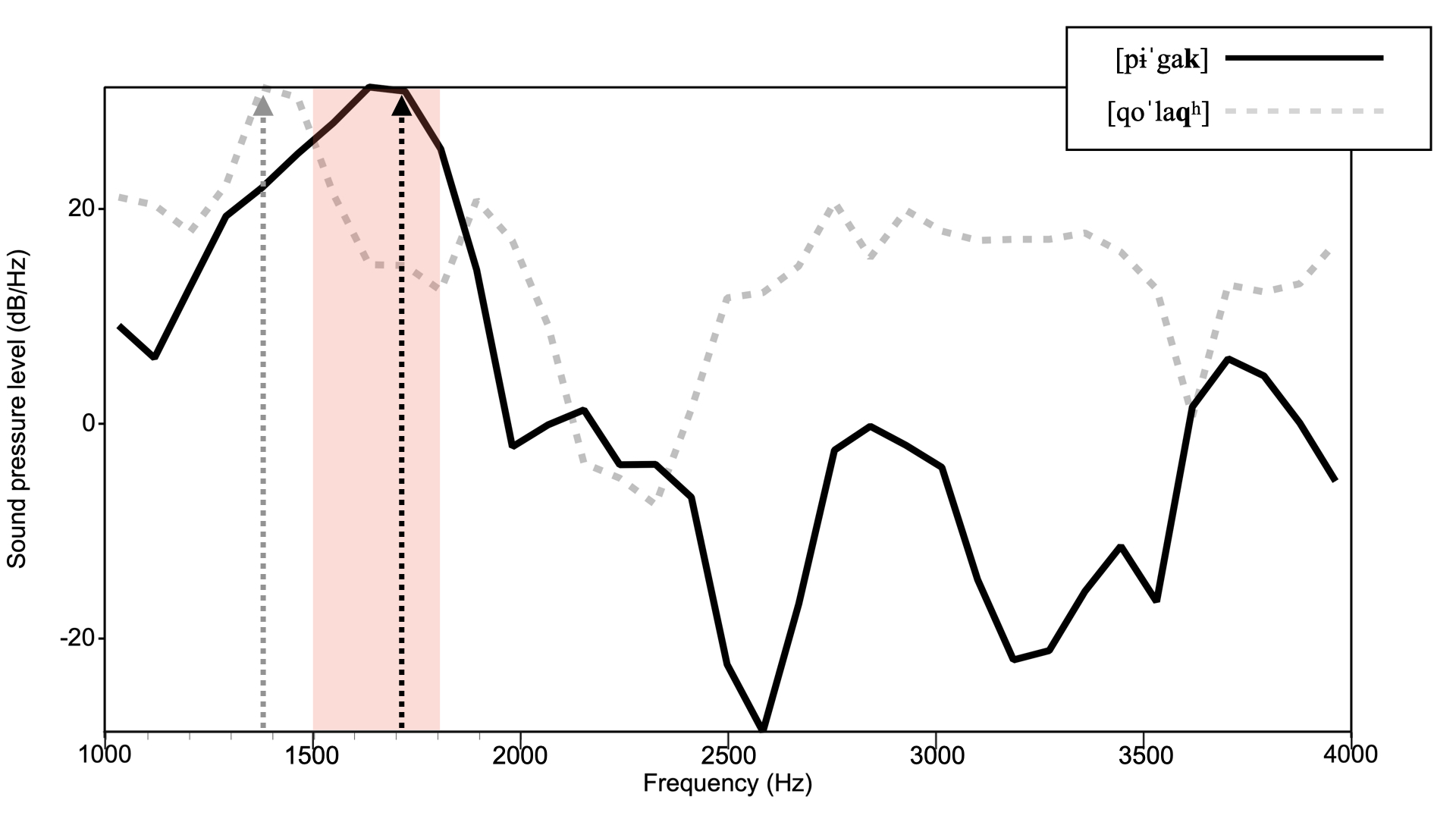

En la Figura 8 se analizan los picos espectrales de la velar y uvular sordas en las palabras [pɨ'gak] ‘caballo’ (línea negra continua) y [qo'laqʰ] ‘vamos’ (línea punteada gris).

Figura 8. Comparación de los picos espectrales de las consonantes sordas velar [k] y uvular [q] en posición final de palabra, precedidas por la vocal [a].

En [pɨ'gak], el pico espectral principal de la velar aparece después de los 1700 Hz y en [qo'laqʰ], el pico más prominente de la uvular se sitúa alrededor de 1400 Hz.

En todas las posiciones (inicial, media y final), los datos muestran que las consonantes velares presentan un pico espectral más alto en frecuencia, entre los 1600 a 1800 Hz, en comparación con las uvulares, que presentan un rango de frecuencia de 1200 a 1600 Hz. Otro patrón observado en este análisis es que el espectro de los picos en las uvulares es más difuso (diffuseness), es decir, los picos no están definidos y se caracterizan por ser redondeados. Por el contrario, el pico de las velares es más definido, es decir, los picos están claramente marcados y son más prominentes.

Los picos espectrales de las velares ante la vocal [a], se situaron entre 1700 y 1800 Hz, mientras que ante la vocal posterior [o], en una frecuencia más baja de 1600 Hz. Por otro lado, las uvulares presentaron picos espectrales típicamente más bajos, entre 1200 y 1400 Hz, independientemente de la vocal.

6. Conclusiones

El análisis de las transiciones formánticas y de los picos espectrales demuestran que existe una distinción acústica clara entre los puntos de articulación velar y uvular, en la variedad qomleʔk hablada en Salta. Las consonantes velares se caracterizan por presentar picos espectrales más altos en frecuencia, generalmente de 1600 a 1800 Hz, lo cual refleja la influencia de una cavidad anterior más reducida. Por el contrario, las uvulares presentan picos espectrales más bajos en frecuencia, desde los 1200 Hz a los 1600 Hz, lo que se relaciona con una cavidad anterior más amplia.

Las transiciones formánticas también reflejan diferencias consistentes. En las velares, el F2 comienza en frecuencias más altas al inicio de las vocales debido a la proximidad articulatoria y, por lo tanto, la distancia con el F3 es menor. Mientras que en las uvulares el F2 es más bajo, reflejando el movimiento de la lengua hacia una posición más posterior en la cavidad bucal; en consecuencia la distancia con el F3 es mayor.

Estas diferencias en las transiciones formánticas complementan los datos de los picos espectrales y confirman la distinción acústica entre ambos puntos de articulación. Sin embargo, el hecho de que el rango de frecuencia del pico espectral de las uvulares, sea de 1200 a 1600 Hz, y se acerque al pico espectral de la velar, que va de 1600 a 1800 Hz, podría ser un indicio, tal como lo plantea Censabella (2002), de que el punto de articulación uvular se está perdiendo. Además, este dato se complementa con el hecho de que la frecuencia de aparición de las uvulares es menor que las velares.

Esperamos en futuras investigaciones ampliar el corpus de datos para poder corroborar este indicio respecto a la distinción velar y uvular, y poder profundizar otros aspectos relacionados al análisis de estas consonantes tales como el proceso de sonorización: ¿Qué consonantes dorsales son afectadas por este proceso? ¿En qué contexto ocurre (fonológico, morfofonológico, entre palabras)? ¿Cuál es el segmento generador de dicho proceso? ¿Es un rasgo dialectal de la lengua?

Referencias bibliográficas

Boersma, Paul y Weenink, David. (2022). Praat: doing phonetics by computer [Programa de computadora, Versión 6.2.14]. http://www.praat.org/

Bucca, Salvador. (1964). Notas y elicitaciones de palabras. Toba. Repositorio Digital Archivo DILA. Laboratorio de Documentación e Investigación en Lingüística y Antropología (DILA), Área de Investigación, CAICYT - CONICET.

Carpio, María Belén. (2012). Descripción tipológico-funcional de la lengua hablada por grupos tobas en el oeste de la provincia de Formosa (Argentina) [Tesis de doctorado]. Universidad Nacional de Córdoba.

Carpio, María Belén y Mendoza, Marcela. (2018). Tobas occidentales del Chaco Boreal (Sudamérica): Evidencia de contactos etnohistóricos y lingüísticos. Indiana, 35(1), 165-189.

Censabella, Marisa Inés. (2002). Descripción funcional de un corpus en lengua toba (familia Guaycurú, Argentina). Sistema fonológico, clases sintácticas y derivación. Aspectos de sincronía dinámica [Tesis de doctorado]. Universidad Nacional de Córdoba.

Censabella, Marisa Inés. (2009). Chaco ampliado. En Sichra, Inge (ed.), Atlas sociolingüístico de los pueblos indígenas de América Latina. Tomo I. (pp. 145-172). Cochabamba, UNICEF/FUNDPROEIB.

Comrie, Bernard; Golluscio, Lucía; González, Hebe y Vidal, Alejandra (2010). El Chaco como área lingüística. En Estrada Fernández, Zarina y Arzápalo Marín, Ramón (eds.), Estudios de lenguas amerindias 2: Contribuciones al estudio de las lenguas originarias de América (pp. 85-132). Hermosillo, Universidad de Sonora

Fujimora, Osamu y Erickson, Donna. (1999). Acoustic Phonetics. En Hardcastle William y Laver John (eds.), The Handbook of Phonetic Sciences. Blackwell Publishing. https://www.doi.org/10.1002/9781444317251

Denzer-King, Ryan. (2013). The acoustics of uvulars in Tlingit [Tesis de maestría]. The State University of New Jersey, Graduate School-New Brunswick.

González, Raúl. (2015). Estudio fonológico y morfosintáctico de la lengua toba hablada en el este de la provincia de Formosa (Argentina). LINCOM Studies in Native American Linguistics.

Klein, Harriet Esther. (1975). A Grammar of Argentine Toba: Verbal and Nominal Morphology. Publisher, Xerox University Microfilms.

Messineo, Cristina. (2003). Lengua toba (guaycurú). Aspectos gramaticales y discursivos. München, LINCOM Europa Academic Publishers.

Kent, Raymond y Read, Charles. (1992). The Acoustic Analysis of Speech. San Diego, California, Singular Publishing Group.

Ladefoged, Peter y Maddieson, Ian. (1996). The Sounds of the World's Languages. Blackwell Publishers.

Ladefoged, Peter. (2001). Phonetic structures of Aleut. Journal of Phonetics, 29, 469-492.

Stevens, Kenneth N. (1999). Acoustic phonetics, (30). https://doi.org/10.7551/mitpress/1072.001.0001

Stevens, Kenneth. N., y Blumstein, Sheila E. (1978). Invariant cues for place of articulation in stop consonants. The Journal of the Acoustical Society of America, 64(5), 1358-1368. https://www.doi.org/10.1121/1.382102

*Lorena Cayré Baito es Doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Profesora en Lengua y Literatura y Licenciada en Letras por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Actualmente, se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra Lingüística II de la Facultad de Humanidades (UNNE). Durante el período 2008-2015 se desempeñó como becaria doctoral y postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). Desde el año 2008 participa de proyectos de investigación en calidad de becaria y docente investigadora. Además de integrar el plantel de docentes investigadores de la Facultad de Humanidades de la UNNE, forma parte del Núcleo de Estudios en Lingüística, Educación y Literatura (NELEL) del Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI, CONICET/UNNE). Su especialización y principal área de interés es la fonología, específicamente el estudio morfo-fonológico de la lengua wichí (lengua indígenas de la familia mataco-mataguaya).

**Romina Gisela Durán es Magíster en Lingüística por la Universidad de Kansas y Profesora y Licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Especialista en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación, ha presentado trabajos en eventos científico-tecnológicos sobre la estructura de la información y la prosodia en lenguas indígenas. En 2019, obtuvo la Beca Fulbright para estudios de posgrado en Estados Unidos. Ha sido docente de posgrado en la UNJu y en la Universidad de Kansas. Actualmente, es becaria interna doctoral en el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), donde trabaja en el registro y documentación de la variedad qom’lek/toba (familia guaycurú) de la provincia de Salta como parte de su doctorado en Lingüística en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Carpio y Mendoza (2018) señalan que existían contactos frecuentes entre las comunidades tobas de Formosa y Salta, particularmente entre los tobas occidentales, denominados qomleʔk, quienes habitaban la zona del río Pilcomayo Medio en Formosa y mantenían vínculos con otros grupos indígenas del Chaco Boreal, incluyendo los asentados en la provincia de Salta. Algunos tobas del Pilcomayo Superior, ubicados en Salta, Argentina, y el departamento de Tarija, Bolivia, realizaban visitas a sus parientes que residían cerca de Orán, en Salta. Esta práctica sugiere la existencia de lazos familiares y sociales entre las comunidades tobas de ambas provincias, reforzados por alianzas matrimoniales y encuentros regulares.↩︎

Para el análisis de nuestros datos nos basamos en los idiolectos de dos hablantes: SA (mujer, 45 años) nació y reside en Embarcación, en la comunidad toba Mapiahat, Departamento San Martín. Sus hijos entienden qom, pero no lo hablan. Se desempeña como maestra intercultural bilingüe y actualmente es presidenta y autoridad vigente de la comunidad. CN (mujer, 58 años) nació en Tartagal y vive en Embarcación, en la comunidad wichí Misión La Loma, Departamento San Martín. Su esposo pertenecía a la etnia wichí, y sus hijos entienden qom, pero no lo hablan. Es artesana y miembro activo de la Iglesia de Misión La Loma.↩︎

Los estudios sobre las variedades del qom hablado en Chaco (rapigeml’ek, no’olgranaq y lañagashik) incluyen los trabajos de Klein (1975) Censabella (2002) y Messineo (2003), mientras que Carpio (2012) y González (2015) han investigado las variedades qomleʔk y takshek de Formosa.↩︎

González (2015) define el fonema /a/ como posterior. En los estudios sobre el qom, con excepción de Messineo (2003), quien define al fonema /a/ como central, este suele describirse como posterior.↩︎

Los ejemplos y la descripción se transcriben exactamente como los presenta Klein (1975). Sin embargo, la autora no proporciona glosa ni traducción.↩︎

De acuerdo con Kent y Read (1992, p. 106) en la producción de las consonantes oclusivas y africadas se distinguen tres momentos. El momento inicial de cierre (shutting), por medio del cual los articuladores se aproximan. El momento del cierre (clousure) del tracto vocal y por último, el momento de la realización (release). El cierre se percibe acústicamente como silencio y se manifiesta en el espectrograma como un vacío conocido en la literatura fonética como stop gap. Este silencio o vacío se produce porque no hay señal acústica, la obstrucción en el tracto vocal no irradia sonido. El momento de la realización se manifiesta como una explosión breve (noise burst), que en el espectrograma se ve como una línea vertical.↩︎

Ladefoged y Maddieson (1996) señala que la cavidad frontal hace referencia a la cavidad bucal que se encuentra delante del punto de constricción.↩︎