| ARTÍCULOS |

https://doi.org/10.30972/clt.256646

| ARTÍCULOS |

https://doi.org/10.30972/clt.256646

Universidad Nacional del Nordeste / Instituto de Investigaciones Geohistóricas - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas

adrianazurlo@comunidad.unne.edu.ar

Recibido: 02/12/2024 - Aceptado: 06/02/2025

Resumen

Este artículo delinea una propuesta didáctica diseñada para el nivel superior, específicamente para profesorado y licenciatura en Letras y, a su vez, reflexiona a partir de la misma sobre las intervenciones en el aula como estrategias de agenciamiento de saberes durante un proceso situado de enseñanza-aprendizaje desde una variedad local de español (L1). En el aula, el estudio de elementos fónicos del español, el entrenamiento para la escucha atenta de fonos propios y ajenos, y la indagación sobre fenómenos de variación fonética-fonológica en el habla local están relegados quizás por la primacía de preocupaciones como la correcta escritura y pronunciación. Aquí proponemos analizar la secuencia didáctica implementada como instrumento lingüístico orientado a regular prácticas lingüísticas y modos de estudiar fonos de español (L1), especialmente aquellos vinculados al área palatal. El corpus está conformado por registros de clase, materiales didácticos (cuestionarios, plantillas de presentación, síntesis conceptuales y tutoriales) y las producciones –reescrituras– estudiantiles.

Palabras clave: español del Nordeste argentino (NEA); planificación lingüístico-educativa; glotopolítica; yeísmo; secuencia didáctica

Abstract

This article outlines a didactic proposal designed for the higher level, specifically for teachers and Bachelor’s degrees in Literature and, on the other hand, reflects on classroom interventions as strategies for constructing knowledge withing a situated teaching-learning process from a local variety of Spanish (L1). In the classroom, the study of phonic elements of Spanish, training for attentive listening to one's own and other people's phones, and the investigation into phenomena of phonetic-phonological variation in local speech are often overshadowed by concerns such as correct writing and pronunciation. This paper proposes an analysis of the didactic sequence implemented as a grammatical instrument aimed at regulating linguistic practices and approaches to studying Spanish sounds (L1), particularly those related to the palatal area. The corpus is made up of class records, teaching materials (questionnaires, presentation templates, conceptual syntheses and tutorials) and student productions –specifically, rewritings.

Keywords: Northeastern Argentine Spanish (NEA); linguistic-educational planning; Glottopolitics; yeismo; didactic sequence

1. Introducción

Este artículo, enmarcado en la perspectiva glotopolítica,1 pretende, por un lado, describir una propuesta didáctica diseñada para el nivel superior, específicamente para las carreras de profesorado y licenciatura en Letras; y, por otro, reflexionar a partir de la misma, sobre las intervenciones en el aula como estrategias de agenciamiento y negociación de saberes, por parte de docentes y estudiantes durante un proceso situado de enseñanza-aprendizaje de español (L1).

Nuestra propuesta parte de tomar nota de algunas problemáticas recurrentes en el aula. En primer lugar, cabe señalar que la asignatura, correspondiente al segundo año de la carrera de Letras, busca describir el sistema de la lengua española. El abordaje general, a partir de lecturas introductorias y fundacionales de la lingüística moderna, desatiende la situación del español sincrónico en el contexto regional y fenómenos de variación lingüística. En segundo lugar, en relación con los conceptos disciplinares de Fonética y Fonología que son objeto de interés en la propuesta didáctica, detectamos problemáticas como la ausencia de una reflexión sistemática desde la dimensión material-fónica del lenguaje, sobre cómo estudiar y representar fonos y diferenciarlos de unidades de la lengua escrita (letras o grafemas). Han colaborado en acentuar estas dificultades -y continúan-, el predominio casi absoluto de la escritura en el ámbito académico; la primacía de enfoques normativos o prescriptivos, que desde la escolarización temprana difunden y se basan en un estándar transnacional o transregional; y, por último, la escasez de materiales didácticos especializados, situados, para abordar estas cuestiones. En resumen, observamos que el estudio de elementos fónicos del español, el entrenamiento fonético para la escucha atenta de fonos propios y ajenos, para su producción tomando conciencia del cuerpo (los órganos articulatorios), la curiosidad por los fenómenos de variación fonética-fonológica en el habla regional están relegados a un plano marginal quizás por la primacía de otras preocupaciones como la correcta escritura y pronunciación de palabras como vaya, valla, haya, halla, allá, etc.

Sin embargo, creemos que trabajar a partir de la materialidad fónica en la formación de futuros profesores de Lengua y Literatura puede enriquecer no sólo su formación profesional, sino la propia competencia fónica y lingüística, es decir, su capacidad de producir y percibir fonos, de habilitar la escucha atenta hacia esos “otros valores” asociados al habla; también puede motivar la reflexión metalingüística y la curiosidad o el interés por indagar fenómenos de variación lingüística en una región caracterizada por el plurilingüismo y el contacto de lenguas, donde se habla más de una decena de lenguas nativas y de inmigración temprana o reciente (§2.1).

La propuesta didáctica que aquí presentaremos tuvo un propósito ambicioso. Por un lado, articular distintos tipos de saberes: el saber-saber (conceptos teórico-metodológicos de la fonética y la fonología, dos disciplinas lingüísticas complementarias, que estudian fonos); saber-hacer (cómo estudiar fonos, cómo planificamos y llevamos adelante una pequeña investigación sobre la pronunciación de fonos palatales a partir de muestras orales de español local) y saber-ser (cómo describir e interpretar y valorar fenómenos de variación, especialmente en contextos de superdiversidad lingüístico-cultural). A partir del registro y descripción de muestras de habla pertenecientes al español del Nordeste argentino, los estudiantes han experimentado el desafío de escuchar, percibir, describir, transcribir fonéticamente, analizar y comparar las pronunciaciones de sonidos prepalatales y palatales. Por otro lado, este proceso de investigación, recorrido colaborativamente, buscó generar un diálogo reflexivo sobre representaciones y actitudes lingüísticas que docentes y estudiantes manifestamos en torno a fenómenos como la variación lingüística (las diferentes pronunciaciones) muchas veces subrepresentada por normas y prácticas escritas escolares y académicas más prestigiosas que fijan y regulan la lengua. En este sentido, nos parece adecuada la reflexión de López García (2023, p. 169) acerca de la imposibilidad de “pensar un trabajo escolar sobre la lengua que no presuponga la dimensión dialectal”. La propuesta que aquí presentamos intenta articular un diálogo entre los saberes sobre la lengua y la experiencia de escucha y percepción de formas de habla locales. Esta experiencia de investigación y trabajo colaborativo desencadenó aprendizajes diversos y actualizó o resignificó representaciones y valoraciones en torno a fenómenos de variación fonética y también en torno a la correspondencia entre escritura y pronunciación, habilitando nuevas preguntas o viejas preocupaciones.

El corpus está conformado por los registros in situ y ampliado de las clases, los materiales didácticos elaborados (cuestionarios, plantillas de presentación, síntesis, instructivos y tutoriales) y las producciones –versión borrador y reescrituras– de los estudiantes que han brindado su consentimiento en el marco de esta investigación.

El trabajo se organiza en las siguientes secciones: En §2.1 realizamos una breve contextualización del español hablado en el nordeste argentino, teniendo en cuenta la diversidad lingüística de la región y, por otra parte, estudios previos. En §2.2 planteamos algunos presupuestos teórico-metodológicos necesarios para articular la secuencia didáctica, detallada en §3, donde, relatamos la experiencia de su primera puesta en marcha y, en particular, analizamos el instrumento denominado TPN°2, sus dificultades, los aciertos y aprendizajes resultantes. En §4 sintetizamos los principales aportes de este proceso de escritura y reflexividad.

2.1. El español en el nordeste de Argentina y el español en una clase universitaria en el nordeste

Aunque no se la designa como lengua oficial en la Constitución Nacional de la República Argentina, el español funciona como tal, ya que es la lengua dominante o de uso mayoritario en el ámbito público (la administración pública, en hospitales y centros de salud, en todos los niveles educativos, cartelería y difusión, en medios audiovisuales, etc.). En algunas provincias, coexiste con otras lenguas cooficiales, como el guaraní en Corrientes (Ley provincial 5.598/2004) y las lenguas qom, moqoit y wichí en Chaco (Ley provincial Nº 6604/2010).

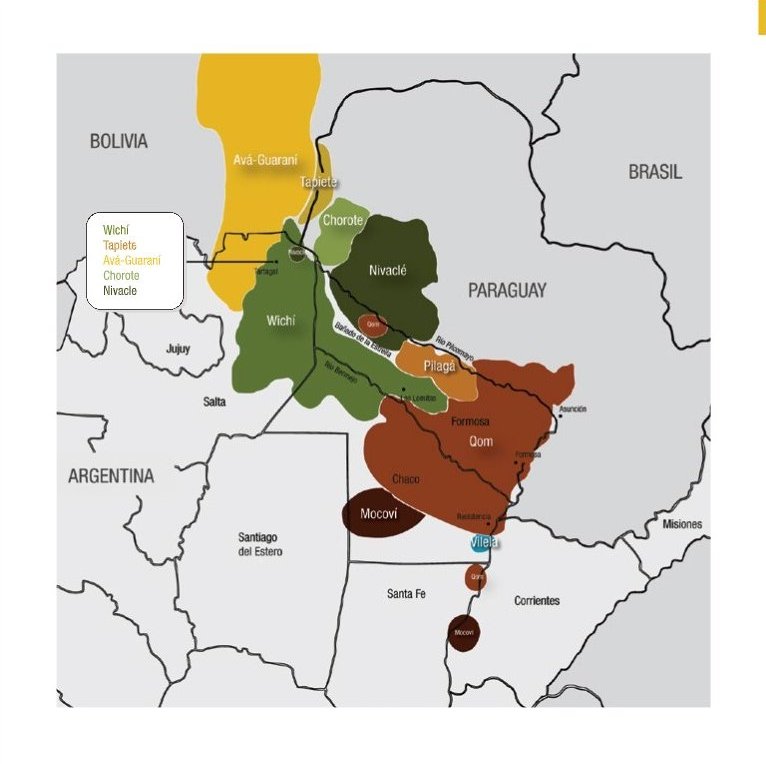

Precisamente, en la parte argentina del Gran Chaco sudamericano (Mapa 1) se concentra una gran diversidad de culturas y lenguas vernáculas habladas por población indígena y criolla. Censabella (2009) señala que viven en esta región 14 pueblos indígenas que hablan no menos de 11 lenguas indígenas. Esta diversidad lingüístico-cultural comprende lenguas como el vilela, las mataguayas (wichí, chorote y nivaclé) y guaycurúes (moqoit, qom y pilagá), lenguas habladas por criollos (quichua santiagueña y guaraní correntino y paraguayo) y también por diversas variedades de lenguas de inmigración temprana y reciente (Censabella, 1999 y 2009), además del español.

Mapa 1. Lenguas indígenas en la parte argentina del Gran Chaco. Fuente: Biblioteca Nacional Mariano Moreno (2012, p. 6)

Cabe destacar que los pueblos wichí, qom y moqoit tienen una presencia sostenida especialmente en la provincia del Chaco. Además, la mayoría de los miembros de estos pueblos son bilingües y algunos plurilingües, con diversos niveles de competencia en la lengua indígena respectiva, según diversas variables como edad, localización geográfica (enclave rural o urbano) y nivel de escolaridad. De acuerdo con Censabella (2009, p. 163):

[...] cada una de estas lenguas tiene y ha tenido una particular historia de contacto, con otras lenguas indígenas y con el castellano, cuyos rastros son observables en el plano estructural (sistema fonológico, estructura morfosintáctica, aspectos pragmático-discursivos), como en las reglas de interacción comunicativa. Las lenguas indígenas, a su vez, han influido considerablemente (en esos mismos aspectos) en las variedades de castellano utilizadas en la región.

Este sucinto panorama sociolingüístico de la diversidad lingüística local, permitirá vislumbrar la heterogeneidad del español hablado en el Nordeste argentino (en adelante NEA).

En estudios previos sobre variedades de español en Argentina, de corte dialectológico, descriptivo o sociolingüístico, se ha caracterizado esta región como zona de contacto con guaraní (Vidal de Battini, 1964; Fontanella de Weinberg, 2004; Abadía de Quant, 1990, 2003 y 2004) y como región fronteriza con Brasil y Paraguay (Martínez, 2008). En consonancia con las primeras propuestas de regionalización lingüística dentro del territorio nacional (véase Vidal de Battini, 1964 y Fontanella de Weinberg, 2004), Abadía de Quant (1996, 2003 y 2004) señala diferentes fenómenos fonético-fonológicos, prosódicos, morfosintácticos y léxicos característicos de la región Nordeste.2

En el plano en el plano fonológico y prosódico (Abadía de Quant, 2004), en consonancia con las observaciones de Vidal de Battini (1964), señala el mantenimiento de hiato vocálico peor (en lugar de la diptongación pior), aspiración y elisión de /s/ en interior o final de palabra, mantenimiento de la oposición ll~y o reestructuración de las palatales con tendencia a deslateralizar.

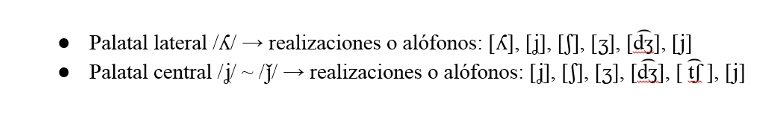

Abadía de Quant (2003) menciona que en el español de Corrientes hasta el s. XVII se podía distinguir dos fonemas palatales: uno lateral /raʎa/ y el otro central /raʝa/. En documentos antiguos, estos se distinguían con las grafías ll/y: alla/aya. Paulatinamente, avanzó una tendencia de cambio hacia la deslateralización, es decir, la pérdida del fonema lateral /ʎ/ en favor de la palatal central /ʝ/, que se realiza de diversas maneras según la edad, escolarización de los hablantes y su contacto con el guaraní. También observa en el habla sincrónica de los nativos de Corrientes, una progresiva desfonologización de la oposición lateral/central a favor de la variante palatal central fricativa sonora que puede realizarse como palatal africada sonora [d͡ʒ] y, con mayor frecuencia entre hablantes jóvenes y universitarios, como fricativa sonora [ʒ]. La autora atribuye a los medios de comunicación la influencia y difusión del modelo porteño de yeísmo. Wingeyer y Trevisán (2016) confirman esta tendencia de cambio en el habla sincrónica de nativos de Corrientes, observando también una progresiva desfonologización de la oposición lateral /ʎ/ vs. central /ʒ/ en favor de la palatal fricativa sonora que puede realizarse como palatal africada sonora [d͡ʒ] o como prepalatal fricativa sonora [ʒ]. Algunas variantes fónicas documentadas incorporan un “rehilamiento” (Navarro Tomás, 1934), es decir, un sonido que se produce con una doble vibración, es decir, vibración de las cuerdas vocales y la generada por los órganos en el tracto vocal que intervienen provocando una pequeña turbulencia, fricción o rozamiento, percibidos en la palatal africada sonora [d͡ʒ] o prepalatal fricativa sonora [ʒ]. Estos estudios previos sobre la variedad regional y local del español permiten conocer algunas de las variantes o alófonos documentados.

Es interesante observar que la mayoría de los estudios previos sobre el español local (Vidal de Battini, 1964; Abadía de Quant e Irigoyen, 1980; Abadía de Quant, 1990) parten de la hipótesis del contacto con el guaraní como principal o única lengua de sustrato en la región del Nordeste, quizás generalizando los rasgos dialectales del español de Corrientes. Sin embargo, podemos observar que en este territorio coexisten pueblos que hablan otras lenguas vernáculas, y, por otra parte, se ha caracterizado por la intensa movilidad de sus pobladores originarios y de migrantes de provincias y países vecinos reclutados como mano de obra para ingenios, obrajes y, más tarde como cosecheros y jornaleros. En este sentido, el español del Nordeste puede ser comprendido como un continuum de variedades de español/castellano, habladas en las provincias argentinas de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Es necesario, además, habilitar la pregunta acerca de cómo es, en términos de diversidad y heterogeneidad interna, qué particularidades presenta cada una de esas variedades.

En el aula universitaria de gramática del español (L1), donde se ha desplegado la intervención didáctica, esta diversidad lingüística también está presente ya que asisten regularmente estudiantes de las capitales o interior de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa y, con menor frecuencia del norte de Santa Fe. Pero esta diversidad lingüística no es objeto de reflexión sistemática o, al menos, queda mucho trabajo para articular de manera sistemática la reflexión sobre usos lingüísticos locales y enseñanza gramatical de español (L1). El programa de la asignatura aborda de manera general contenidos referidos al sistema de la lengua española desde una perspectiva sincrónica; si bien los contenidos a desarrollar, los enfoques de análisis y la bibliografía son eclécticos, predomina una perspectiva sistémica funcional y/o estructuralista, en el tratamiento de conceptos básicos de fonética y fonología (Quilis, 1997) y morfosintaxis del español (Barrenechea, 1980; Giammatteo y Albano, 2006; Di Tullio, 2014). La bibliografía reúne manuales y estudios gramaticales donde el objeto de análisis privilegiado es la lengua representada a través de variedades cultas, no locales, esto es, el estándar rioplatense o el peninsular, también llamado español general y, excepcionalmente se mencionan fenómenos de variación del mundo hispano (por ejemplo, sobre yeísmo, alternancias de la transitividad).

La escasez de materiales didácticos actualizados sobre la variedad regional, sobre las particularidades locales, dificulta la reflexión y el trabajo metalingüístico para percibir y comprender las distancias entre las formas lingüísticas locales y las no locales, la distancia con respecto a las variedades de español que gozan de mayor prestigio –o que cuentan con mayor número de instrumentos de gramatización. Y, también para comprender las dinámicas y la cercanía del español local con otras lenguas en contacto. Pensamos que el aula de gramática puede ser un espacio propicio para indagar y reflexionar sobre estas problemáticas. A continuación, presentaremos una propuesta didáctica pensada como una intervención y como una herramienta que busca construir una articulación posible entre la reflexión teórica sobre el sistema de la lengua y la descripción y análisis de usos lingüísticos, esta vez, estudiando elementos fónicos.

2.2. Secuencias didácticas como instrumentos lingüísticos

Las secuencias didácticas, con frecuencia, son definidas como “conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos” (Tobón et al., 2010, p. 20).

Más allá del contenido que será objeto de enseñanza-aprendizaje, nos interesa prestar atención al carácter regulador, la dimensión performativa de este tipo de dispositivo pedagógico-didáctico. Los docentes con el fin de promover ciertos aprendizajes tomamos decisiones y seleccionamos determinados contenidos, bibliografía, recursos, prácticas lingüísticas que serán objeto de reflexión y análisis. Estas intervenciones orientan, regulan, prescriben, sancionan o promueven ciertas prácticas lingüístico-educativas –excluyendo otras–, determinadas maneras de leer, de escribir, de hablar, de conceptualizar y de analizar fenómenos del lenguaje. En este sentido, entenderemos las secuencias didácticas como instrumentos lingüísticos o instrumentos de gramatización, es decir:

[…] dispositivos normativos, como los diccionarios, las gramáticas o las retóricas que describen y prescriben al mismo tiempo, no solo exponen un saber destinado a incidir en las prácticas comunicativas disciplinándolas, sino que también establecen jerarquías entre aquellos sometidos a las normas y los que son ajenos o se desvían de ellas. (Arnoux, 2016, p. 28-29)

En el ámbito universitario, otros instrumentos lingüísticos como las retóricas, las gramáticas (estructuralistas, descriptivas, pedagógicas, para el aula, etc.), los manuales, las planificaciones y programas de las asignaturas, los programas de estudio, entre otras tantas materialidades discursivas incidieron y continúan regulando prácticas verbales y determinando –de manera explícita o implícita– qué, cómo y para qué enseñar. En resumen, conceptualizaremos la propuesta didáctica como instrumento lingüístico en el sentido de que esta intervención plantea un modo de conceptualizar, describir y analizar prácticas de lenguaje a través de la selección de contenidos, tareas y recursos (Zurlo, 2023). A continuación relataremos y describiremos la secuencia didáctica implementada para estudiar fonos del español.

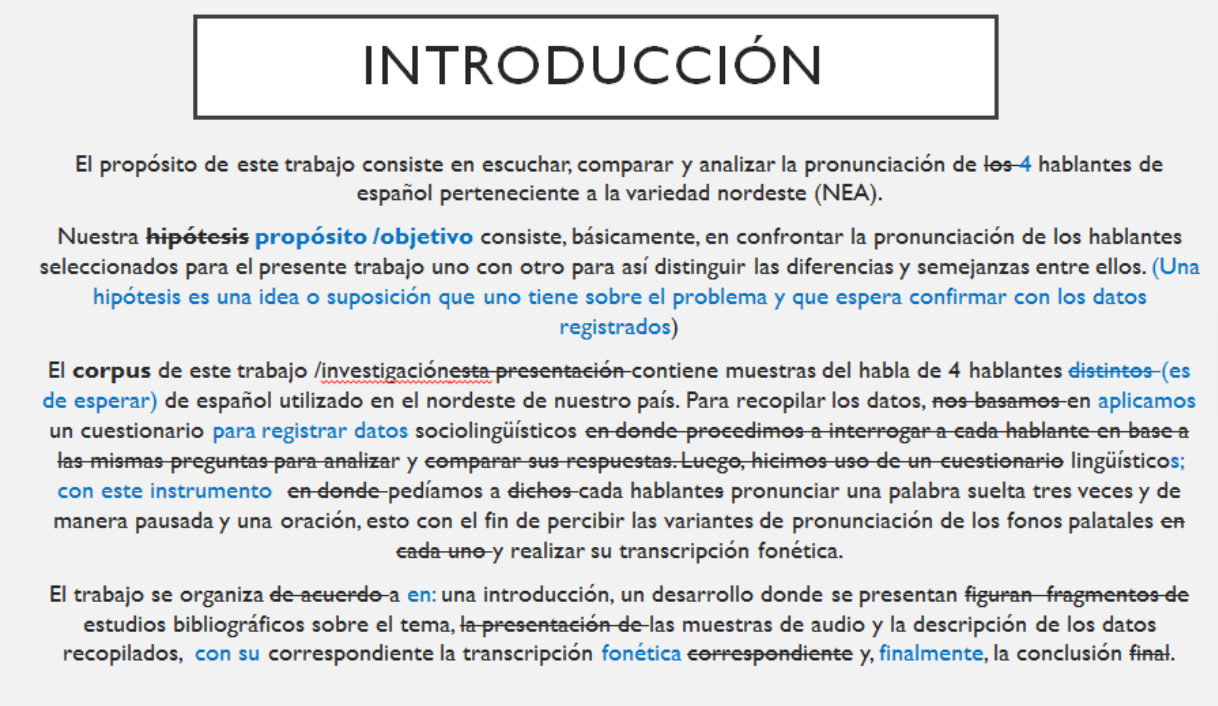

3.1 Secuencia didáctica: una experiencia de trabajo con fonos

La primera puesta en marcha de esta secuencia didáctica (SD) se realizó durante el ciclo lectivo 2020, es decir, en pandemia por COVID-19 y en el marco de la política sanitaria denominada, en Argentina, “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” (ASPO). En consecuencia, ese año la cursada de esta materia anual se realizó de manera remota/virtual, a través de actividades asincrónicas (guías y actividades disponibles en el aula virtual de la asignatura alojada en el campus virtual de la universidad) y también a través de encuentros sincrónicos (clases y tutorías desarrolladas a través de plataformas de videoconferencia). Ese año se inscribieron 70 estudiantes, el equipo de cátedra estuvo integrado por dos docentes –adjunta y auxiliar– y dos estudiantes tutoras.

En este contexto, las docentes tuvimos que adecuar los modos tradicionales de dictado de clases y, en particular, aprender a usar herramientas digitales para mediar, con una modalidad de trabajo remoto, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para acompañar las lecturas obligatorias de clásicos de la fonética y fonología (Trubetzkoy, 1973; Quilis, 1997) y como responsable de Trabajos Prácticos, mi desafío fue diseñar actividades y materiales que facilitaran la articulación y reflexión teórica-práctica, que permitieran articular contenidos conceptuales (qué se entiende por fonema, alófono, oposición fonológica, conmutación, etc.) y otros saberes (cómo identificar y trabajar estas unidades del análisis, cómo vincular estos saberes con el entorno, las variedades locales).

Antes de avanzar en la presentación de los principales ejes temáticos trabajados por encuentro, conviene mencionar que el primer bloque del programa de la asignatura aborda conceptos introductorios de la Lingüística moderna para luego trabajar, en el segundo bloque, las unidades de la segunda articulación y, en los siguientes tres bloques, las unidades de la primera articulación del lenguaje. En otras palabras, el último tema de esa primera unidad introductoria corresponde a la teoría saussureana del valor lingüístico, cuya formulación, en relación con la parte material del signo, anticipa el concepto de fonema:

Si la parte conceptual del valor está constituida únicamente por sus conexiones y diferencias con los otros términos de la lengua, otro tanto se puede decir de su parte material. Lo que importa en la palabra no es el sonido por sí mismo, sino las diferencias fónicas que permiten distinguir una palabra de todas las demás (…). (Saussure, 1916, p. 22)

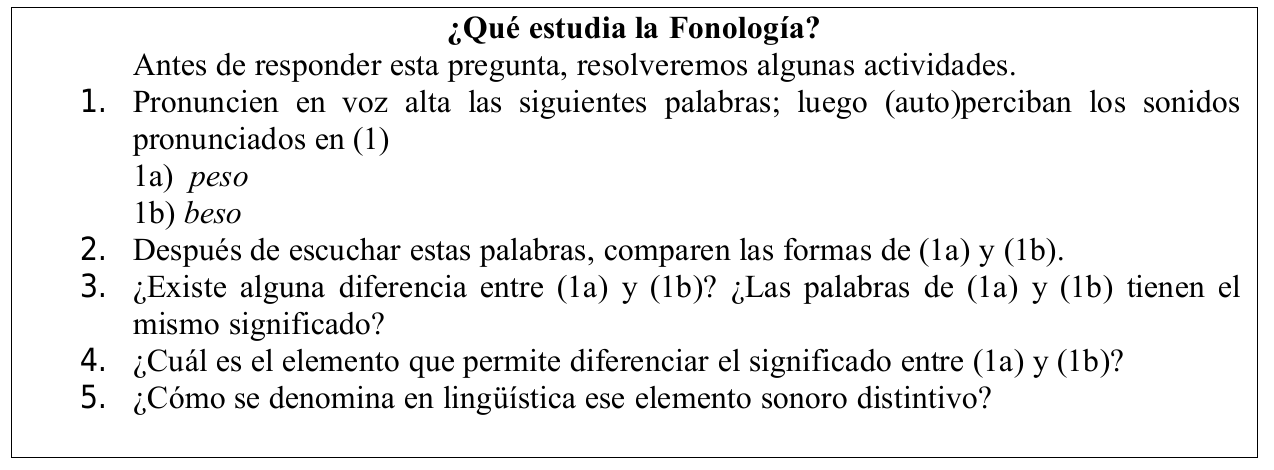

La secuencia didáctica dedicada a unidades de la segunda articulación comenzó con un primer encuentro sincrónico (Clase 1, 24/8), cuyo objetivo central era comprender qué se entiende por fonema y cuál es el objeto de estudio de la Fonología, según la bibliografía del programa (Quilis, 1997). De este modo hicimos un ejercicio de pronunciación y (auto)percepción para llevar la atención a los elementos sonoros involucrados en dos palabras parecidas (Figura 1).

Figura 1. Práctica introductoria del concepto de fonema.

Fuente: elaboración propia.

La respuesta unánime identificaba esa diferencia en términos de pe y be, con los nombres de las consonantes aprendidos en la escolarización temprana, durante el proceso de alfabetización. De todos modos, al analizar el par mínimo peso/beso podemos identificar qué elemento sonoro desencadenaba un cambio de significado entre ambas palabras. Aquí, el uso sistemático del procedimiento denominado conmutación permitía detectar, en secuencias idénticas o semejantes, estas unidades distintivas o fonemas, elementos no significativos, capaces de distinguir significados. Es decir, nos permitió introducir la definición del fonema entendido como “la unidad lingüística más pequeña, desprovista de significado, formada por un haz simultáneo de rasgos distintivos” (Quilis, 1997, p. 10).

El siguiente paso fue pronunciar p y b, exagerando la articulación aislada de estos fonos para tomar conciencia, en cada caso, del acto de fonación involucrado, de sus rasgos fónicos. En nuestro par mínimo, los elementos sonoros que desencadenan el cambio de significado, comparten algunos rasgos y se distinguen por uno –sonoridad–:

/p/: fonema consonántico, oclusivo, bilabial, sordo.

/b/: fonema consonántico, oclusivo, bilabial, sonoro.

Este rasgo distintivo -determinado por la vibración de las cuerdas vocales- permite diferenciar el significado en: /peso/ peso - /beso/ beso y también en otros pares como /kasa/ casa - /gasa/ gasa; /dos/ dos vs /tos/ tos. Además, señala el autor que “los rasgos distintivos aparecen siempre combinados con otros, simultáneamente, en un haz, el fonema, cuya realización lleva consigo otros rasgos no distintivos” (Quilis, 1997, p. 11). Esta definición dio pie para introducir aportes de la Fonética articulatoria que permiten describir y caracterizar estas unidades teniendo en cuenta sus rasgos articulatorios, cómo se producen los sonidos y cómo se modifica la corriente de aire proveniente de los pulmones hasta su salida. Algunos ejercicios de (auto)percepción y pronunciación permitieron identificar –y experimentar en el propio cuerpo– estos pequeños movimientos articulatorios que pasan desapercibidos en el habla cotidiana. Por ejemplo: pronunciar l con la nariz tapada/destapada; luego pronunciar n con la nariz tapada/destapada, prestar atención a qué pasa dentro de la boca, qué articuladores se aproximan, por dónde sale el aire, si vibran las cuerdas vocales.

En este encuentro anticipamos la realización del TPN°2 (ver más adelante 3.2 y anexo 2), una acotada experiencia de investigación que implicaba la recopilación de muestras de habla y que además involucraría tareas de escucha atenta, identificación de alófonos y transcripción fonética de las muestras de habla registradas –con especial atención a los sonidos del área palatal– y, por último, la comparación de los datos obtenidos con las realizaciones documentadas en los estudios previos.

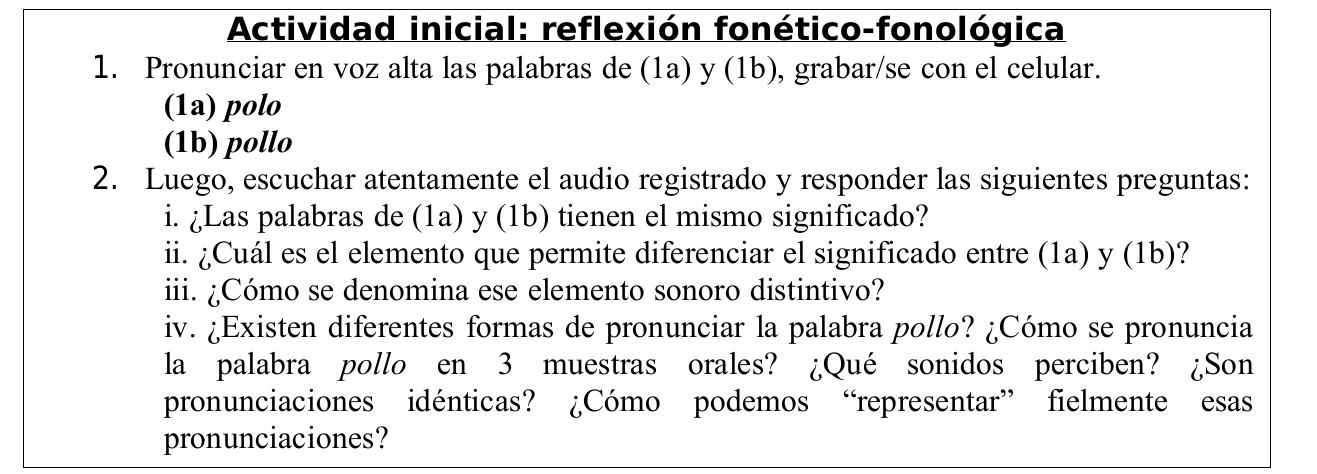

El encuentro siguiente (Clase 2, 31/08) giró en torno al concepto de alófono, prestando especial atención a los alófonos del área palatal documentados en el español del Nordeste. Para esto, la estrategia inicial fue retomar el procedimiento y los conceptos ya trabajados en el encuentro previo, esta vez con el análisis del par mínimo polo-pollo (Figura 2).

Figura 2. Actividad inicial del Encuentro 2.

Fuente: elaboración propia.

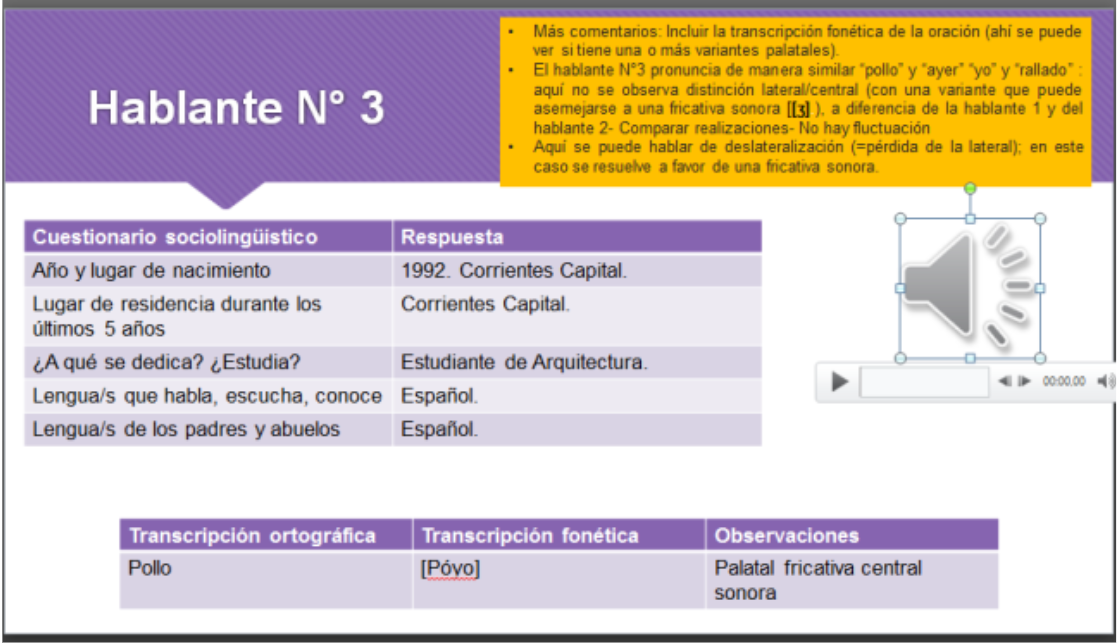

Aquí ampliamos la actividad inicial, de conmutación, con la presencia de un fono del área palatal que presenta distintas realizaciones en nuestra región, con la intención de orientar la reflexión hacia la comprensión del concepto de alófono o variante de realización de un fonema. Las diferentes realizaciones de un fonema, denominadas alófonos o variantes de pronunciación, constituyen el objeto de estudio de la fonética, cuya tarea será “responder a la pregunta cómo se pronuncia esto o aquello”, tal como lo señala Trubetzkoy (1973, p. 8). Estas diferentes manifestaciones de un fonema no permiten distinguir significado, pero sí aportan otro tipo de información (sobre la procedencia del hablante, la edad, el contacto con otra lengua, etc.). Por ejemplo: podemos pronunciar la palabra pollo con una palatal lateral [póʎo], una palatal central [póo], una prepalatal fricativa sonora [póʒo], prepalatal fricativa sorda [póʃo], prepalatal africada sonora [pód͡ʒo], entre las posibilidades documentadas. Muchos estudiantes, especialmente de Corrientes, al escuchar la pronunciación de la palabra pollo con la palatal fricativa sorda [ʃ], la asociaban a un hablante porteño, mientras que los estudiantes del interior del Chaco, la asociaban al sudoeste de esta provincia.

El encuentro sincrónico a través de la plataforma de videoconferencia podía obstaculizar o distraer el trabajo de autopercepción propuesto, por eso, decidimos presentar audios con diferentes realizaciones de la palabra pollo. Para eso pedimos a tres hablantes de español L1, oriundos del Chaco, con trayectorias, edades y procedencia diferentes, que graben y envíen un mensaje de audio a través de WhatsApp. La reflexión en torno a los alófonos del área palatal estuvo centrada en la escucha atenta, percepción y trascripción de esos tres audios breves, en la cual los hablantes de español local repetían, pausadamente, tres veces la palabra pollo. Estas diferentes pronunciaciones, e incluso las fluctuaciones en un mismo hablante, permitieron reflexionar sobre dos cuestiones centrales: 1) que esas diferentes “pronunciaciones” no desencadenaba cambios de significado, ya que todos entendíamos que se aludía a un mismo referente y, 2) que las grafías o letras ll-y del alfabeto ortográfico no permitían representar de manera adecuada esas diferentes pronunciaciones.

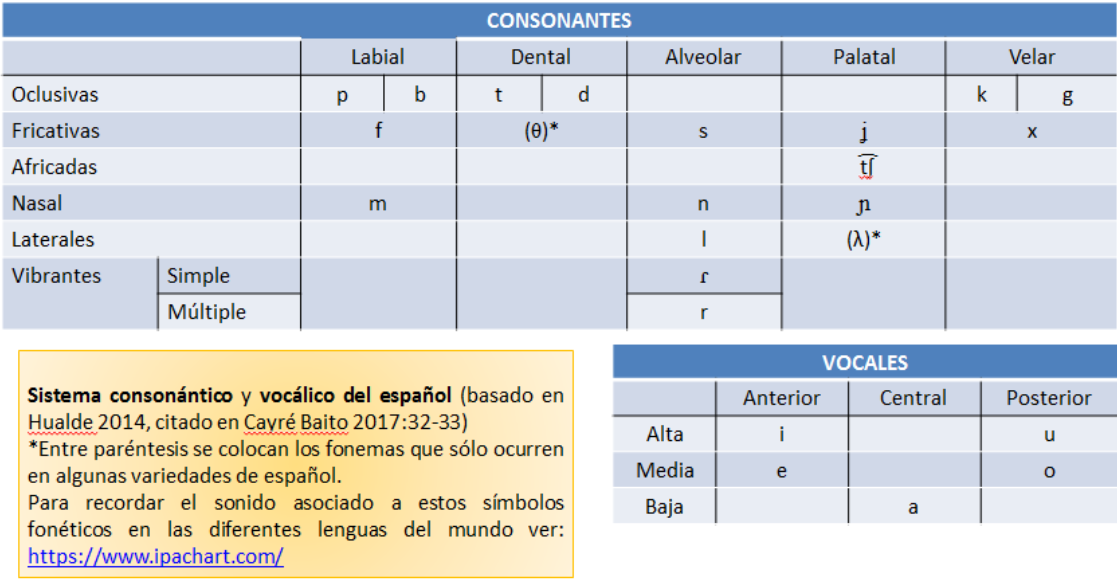

En relación con la primera cuestión, conviene aclarar que en todos los casos, el único sentido asociado a la pronunciación de la palabra pollo era ‘el de gallo o gallina joven, carne de este animal’ (RAE, s.f.a). En ningún momento, surgió el término poyo registrado en el Diccionario de la Real Academia Española con el significado de ‘banco de piedra u otra materia arrimado a las paredes, ordinariamente a la puerta de las casas de zonas rurales’(RAE, s.f.b). Al respecto, recuperamos el concepto desfonologización que “se produce cuando dos fonemas dejan de oponerse en todos los contornos en los que pueden aparecer” (Quilis, 1997, p. 15). Agrega que en algunas zonas del español, la oposición entre /ʎ/, o /l̬/, ll y /ʝ/o /y/, y ha desaparecido, dando como resultado un solo fonema /j/, o /y/; de este modo, pollo y poyo son /pójo/, o /póyo/. Para hablantes de la variedad del nordeste -y rioplatense-, actualmente no se documenta distinción entre pollo y poyo, incluso no se registra el uso de este último término. Es decir, se podría hablar de desfonologización o pérdida de la oposición entre las unidades distintivas /ʎ/ -/ʝ/, y cuyo resultado es una tendencia a deslateralizar tal como lo plantean los estudios previos sobre la variedad local (Abadía de Quant, 2003; Wingeyer y Trevisán, 2016, p. 6-7). En relación con la segunda cuestión, se trabajaron las diferencias entre los alfabetos (ortográfico y fonético) y entre los tipos de transcripciones (ortográficas y fonéticas o fonológicas). Partimos de la necesidad de diferenciar pronunciación (sonido) y escritura (grafía) para entender cómo y qué busca representar cada tipo de transcripción3. En el caso analizado, el par mínimo polo-pollo, pudimos observar que en la palabra polo la correspondencia entre grafía ‘polo’ y símbolo fonético es unívoca [polo]. Sin embargo, en la palabra pollo la correspondencia entre la transcripción ortográfica (‘pollo’) y la transcripción fonética es problemática, ya que el alfabeto ortográfico es inadecuado, oculta las posibles realizaciones o alófonos palatales. En este sentido, es necesario contar con una herramienta adecuada para captar la complejidad de la cadena hablada y por eso acordamos utilizar un alfabeto especial como el Alfabeto Fonético Internacional (AFI; International Phonetic Association, 2018). Aquí visualizamos recursos como el cuadro fonético de IPA/AFI4 (2018), elaboré un cuadro fonológico del español con símbolos fonéticos AFI (Figura 3) y videos de la aplicación de Sounds of Speech (Universidad de Iowa, s.f.) con animaciones, símbolos fonéticos y descripciones fonéticas de sonidos del español.

Figura 3. Cuadro fonológico del español. Fuente: elaboración propia.

Para finalizar, la resolución de las actividades permitió anticipar las tareas y etapas del TPN°2, cuya guía (ver Anexo 2) ya se encontraba disponible en el aula virtual y también les permitió a los estudiantes visualizar una manera de organizar y presentar los datos sonoros. Algunos grupos ya contaban con los audios recopilados y, uno me había enviado su borrador y me autorizó a mostrar a partir de ese ejemplo cómo organizar la presentación.

En el tercer encuentro sincrónico (Clase 3, 07/09), invitamos a una especialista en fonología, autora de un manual introductorio a la fonología (Cayré Baito, 2017), para que nos brinde una aproximación a la compleja tarea de transcribir los sonidos del habla y nos cuente cuáles son las tareas del fonólogo, cómo hace para decidir cuál/es alófono/s integrarán el sistema fonológico de la variedad estudiada. Los objetivos de la charla fueron brindar una breve introducción a la Fonética e identificar las propiedades acústicas de las consonantes palatales del español: [ʒ] [ʃ] [tʃ] [ʎ] (AFI)/ [ž] [š] [ĉ] [ḽ] (RFE). Esta charla permitió retomar los conceptos dados, integrar conceptos de fonética y fonología, brindó ejemplos muy concretos de cómo ambas disciplinas se auxilian al momento de definir cuáles son los sonidos distintivos de una lengua y cuál es el rango de realizaciones posibles de un fonema para que no pierda su capacidad distintiva. A partir del uso de espectrogramas la especialista pudo mostrar cómo algunas herramientas de la Fonética acústica como Praat (Boersma y Weenink, 2024) pueden contribuir a diferenciar y caracterizar la realización de distintos alófonos prepalatales (sordo y sonoro).

Figura 4. Espectrograma de [póʃo]. Fuente: Cayré Baito (2020).

Los siguientes encuentros sincrónicos (clase y tutorías) y espacios de interacción (foro, chat en aula virtual) fueron dedicados a revisar colaborativamente los borradores y las versiones definitivas de las presentaciones y a resolver las diversas dificultades del proceso de investigación. A continuación, analizaremos las características del TPNº2, principal dispositivo de acercamiento a la materialidad fónica (§3.2). En el Anexo 1, al final del artículo, presentamos un esquema de toda la secuencia didáctica, explicitando sus objetivos, materiales, actividades.

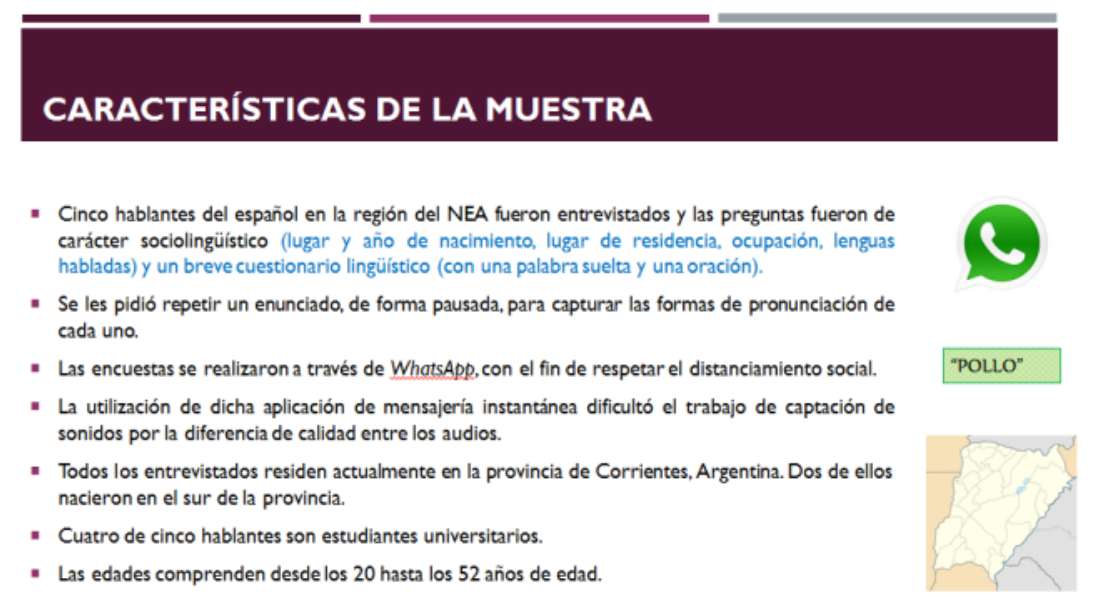

3.2. Trabajo Práctico N°2 como instrumento lingüístico: aciertos y dificultades

Este TPN°2 (ver Anexo 2) pretendía generar una experiencia de investigación acotada en la que los estudiantes pudieran aproximarse al estudio de fonos, realizando varias tareas complejas: escucha atenta, identificación, descripción articulatoria de sonidos pronunciados por hablantes de español regional (con especial atención a sonidos del área palatal) y transcripción fonética a partir de una muestra de habla registrada y recopilada por ellos mismos. Puntualmente, debían trabajar con muestras orales de español del NEA y describir las realizaciones de fonos prepalatales y palatales documentados a partir de un breve cuestionario con palabra suelta y un enunciado (Tabla 1). La modalidad de trabajo era domiciliaria, en parejas o grupos. El tiempo de elaboración fue de un mes y medio aproximadamente.

| Cuestionario guía |

| CUESTIONARIO SOCIOLINGÜÍSTICO: Información personal |

| 1. Año y lugar de nacimiento |

| 2. Lugar de residencia durante los últimos 5 años |

| 3. ¿A qué se dedica? ¿Estudia? (ocupación, trayectoria escolar) |

| 4. Lengua/s que habla, escucha, conoce. Lengua/s de los padres y abuelos. |

| CUESTIONARIO LINGÜÍSTICO: palabras sueltas y oración |

| 1- POLLO (Repetir 3 veces de manera pausada) |

| 2- Ayer yo comí arroz con pollo y mucho queso rallado. |

Tabla 1. Cuestionario guía para el estudio de palatales en el español del NEA.

3.3. Dificultades planteadas y trabajo colaborativo de reescritura

Durante este proceso de reescritura pudimos resolver colaborativamente diversas dificultades: técnicas, analíticas y descriptivas, conceptuales y discursivas.

La primera producción solicitada a los estudiantes consistía en la realización de un breve informe con un procesador de texto –2 carillas– que debía contener el objetivo del trabajo, el análisis de los datos recopilados; esto es, la transcripción fonética de la palabra pollo y del enunciado (Tabla 1), la descripción fonética de los segmentos palatales identificados, la comparación de las muestras para detectar cuál/es alófonos predominaban y, por último, la autoevaluación y reflexión acerca de la experiencia de trabajo. Esta producción fue reemplazada por el formato presentación debido a problemas técnicos que dificultaban la manipulación de los archivos sonoros. En este sentido, facilitamos una plantilla-modelo de presentación con pautas de estructura y organización, contenido y extensión máxima (10 diapositivas). La modalidad de trabajo consistió en incorporar los audios y el análisis de los datos en esa plantilla. La estructura de la presentación debía contener: portada, introducción, desarrollo (síntesis de estudios previos, presentación de los datos, análisis y agrupamiento de casos), conclusiones y referencias bibliográficas. Se trabajó con una carpeta de drive en la que me enviaban sus versiones preliminares y recibían la devolución con comentarios para incorporar a la versión final.

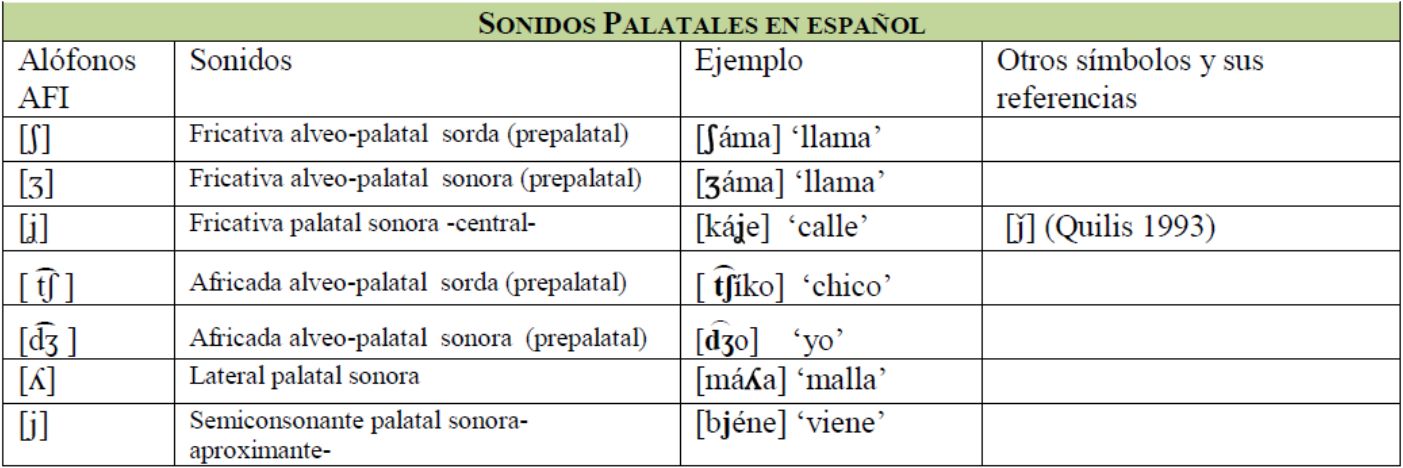

Algunos grupos tuvieron inconvenientes técnicos por la compatibilidad de audios. Se trabajó con programas gratuitos de reproducción de audio y con convertidor online de formatos de audio. Muchos no tenían las tipografías adecuadas accesibles o los símbolos fonéticos del área palatal para realizar las transcripciones. Además de darles los enlaces para descargar las tipografías gratuitas, también confeccioné una tabla listando dichos alófonos en formatos .doc y .pdf para que pudieran copiar y pegar los símbolos fonéticos del Alfabeto Fonético Internacional:

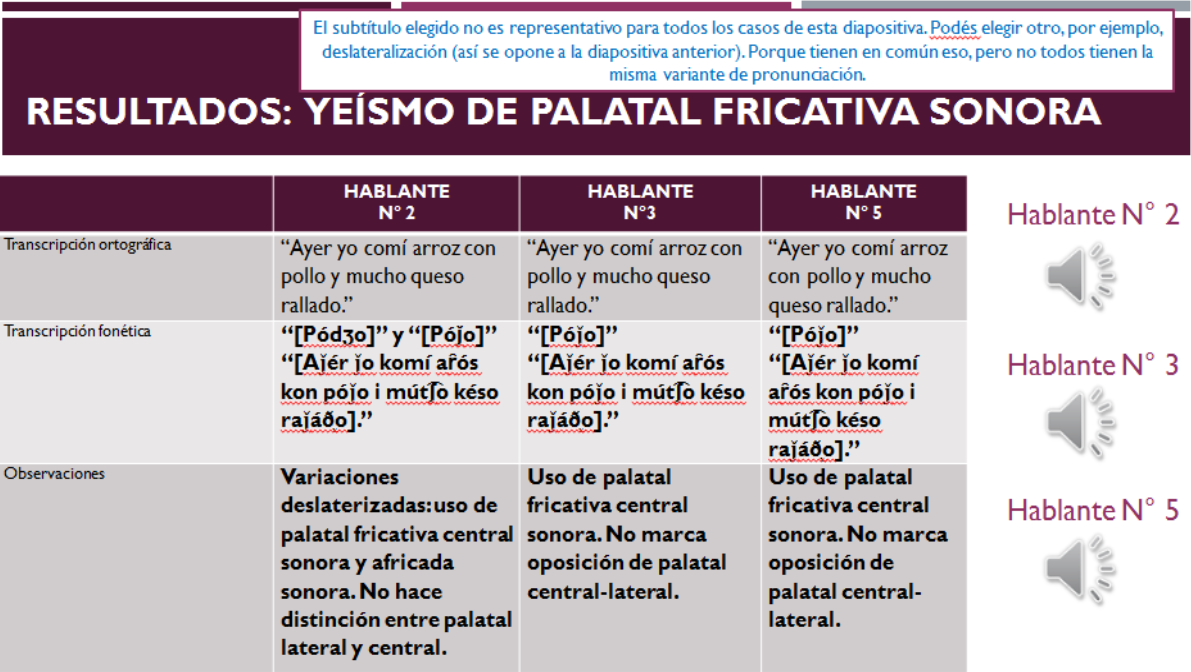

Tabla 2. Símbolos fonéticos de AFI para alófonos prepalatales y palatales del español.

Varios grupos tuvieron dificultades en cómo organizar la información y el análisis de los datos en la presentación, las cuales se trabajaron en tutorías personalizadas y en varias versiones y reescrituras. A continuación, muestro captura de pantalla de algunas producciones estudiantiles. En estos borradores se observan sugerencias y comentarios indicados mediante distinto color de letra o recuadros.

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.

3.4. Aciertos y logros de la experiencia

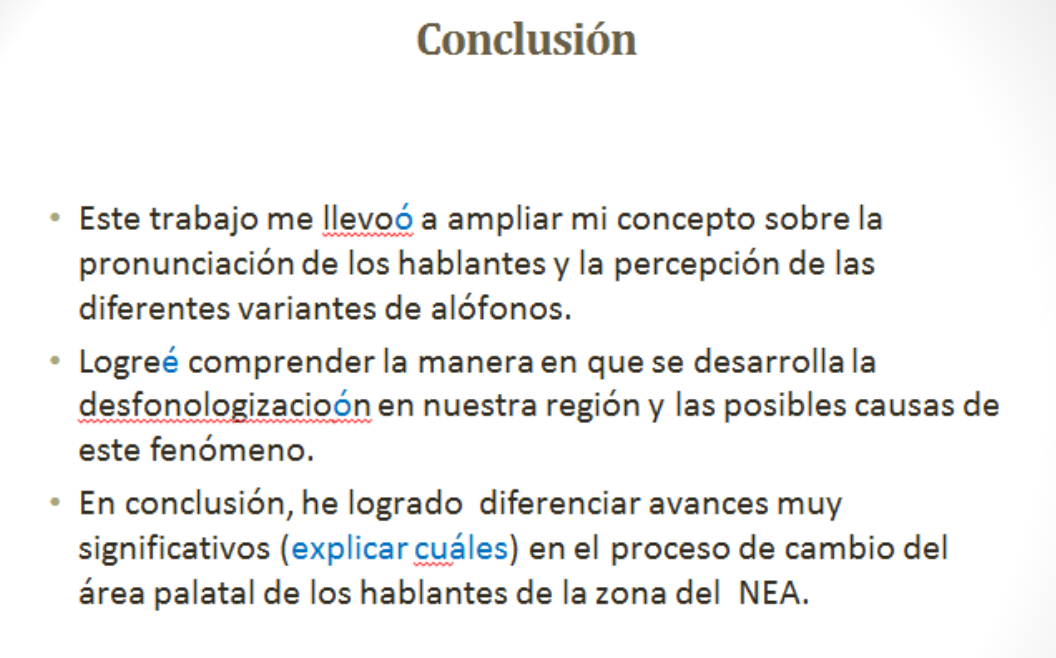

Durante el proceso de escucha atenta, transcripción y descripción de los sonidos registrados, los estudiantes tomaron conciencia de las diferentes formas de pronunciar los sonidos palatales en hablantes de la misma región, algo que, por ser tan familiar, pasaba desapercibido. Tal como lo señalaron dos grupos en sus conclusiones:

Cabe destacar que la realización de este trabajo sin duda, [sic] no fue un proceso para nada fácil, ya que no estábamos habituadas a la identificación de los alófonos. Pero que a pesar de las dificultades, ha resultado interesante y nos ha ayudado a la tomar [sic] de consciencia con respecto a la manera en la que pronunciamos ciertas palabras.

De acuerdo a los datos analizados en el presente trabajo, se pudo concluir lo siguiente (…) se observan variantes importantes en el uso de las palatales en concordancia con el lugar de origen y residencia de los sujetos estudiados (…). A falta de una conclusión determinante sólo queda preguntarnos: ¿esto sucede en otras regiones? ¿se podría dar otro significado a una palabra al cambiar los alófonos? Y de ser posible, ¿provocaría algún malentendido?

Si bien la mayoría logró comprender y utilizar correctamente los conceptos de alófono y fonema, en las primeras escrituras hubo confusión de niveles (fonético y fonológico), tal como lo vemos en la formulación “diferentes variantes de alófonos” y en la captura adyacente, con la representación entre barras oblicuas de grafías y en la pregunta planteada en el último fragmento: “¿se podría dar otro significado a una palabra al cambiar los alófonos?”.

Sin embargo, identificaron y emplearon de manera adecuada diferentes símbolos fonéticos del AFI en las transcripciones realizadas y los pudieron diferenciar de símbolos fonéticos adaptados de estudios previos (Abadía de Quant, 2003; Wingeyer y Trevisán, 2016) entre los que prevalecen símbolos de la Revista Filológica española. También pudieron organizar y comunicar de manera adecuada los resultados del análisis de datos en una presentación breve y ordenada siguiendo las pautas formales, estilísticas y de contenido solicitadas. Es decir, en simultáneo con el aprendizaje de contenido disciplinar especializado se apropiaron de un nuevo género discursivo del ámbito académico que no habían trabajado con anterioridad: la explicación en formato audiovisual.

4. A modo de cierre: reflexividad a partir de la experiencia relatada

Tras la puesta en práctica de esta secuencia didáctica de Fonética y de Fonología, habilitamos en estas líneas un espacio de reflexividad, entendido como momento de extrañamiento y de indagación, en el que buscamos comprender los sentidos de las prácticas desplegadas durante la experiencia narrada.

En primer lugar, vislumbro la vigencia de representaciones de docente- transmisor de saberes disciplinares. La práctica docente desplegada en las primeras actividades exhibe un modo de enseñar centrado en la transmisión de contenido disciplinar: enseñar conceptos, definiciones de procedimientos y unidades. En este sentido, los registros a posteriori (los materiales alojados en el aula, las intervenciones en el chat y foros habilitados en el aula virtual) documentan la centralidad de esa voz, de las intervenciones docentes. En cambio, la realización del TPNº2 habilitó espacios más dialógicos, menos asimétricos en los que pudieron plantear las dificultades del trabajo, pudimos reflexionar y formular preguntas y posibles respuestas de manera colaborativa.

En segundo lugar, identifico algunas problemáticas respecto de los dos ejes temáticos trabajados que son por un lado, la distinción entre niveles (fonético fonológico y ortográfico) y, por otro, la diferencia entre fono y grafía y la necesidad de contar con un instrumento adecuado para representar la complejidad fónica de la cadena hablada.

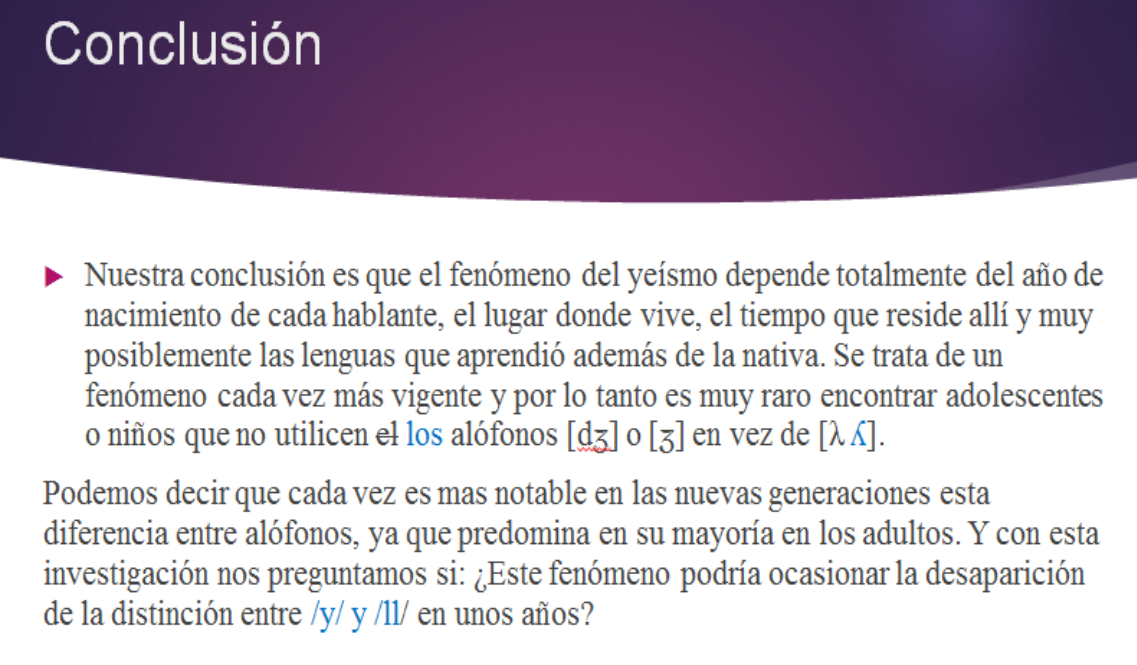

Si bien el foco del TPNº2 y de la segunda unidad del programa, estuvo puesto en el estudio de la materialidad fónica del lenguaje, el recorrido por este segundo eje actualizó la tensión entre representaciones acerca de la materia fónica-la emisión oral caracterizada como compleja, efímera y evanescente- y de la escritura, percibida como algo concreto, estable y uniforme. Creemos que estas representaciones en tensión sobre escritura/oralidad enlazan, polarizando, otros significantes por ejemplo, la cuestión de lo correcto o incorrecto: “¿Profe, hay una pronunciación correcta?”. Estas representaciones pueden contribuir a la confusión, por demás frecuente, entre niveles fonético-fonológico y ortográfico, tal como lo visualizamos en el siguiente fragmento formulado por un grupo de estudiantes como conclusiones del TPNº2, donde convergen preocupaciones sobre la desaparición de las grafías ll-y debido al yeísmo:

Y con esta investigación nos preguntamos si: ¿Este fenómeno podría ocasionar la desaparición de la distinción entre /y/ y /ll/ en unos años?

Aunque el objetivo del TPN°2 era el registro, percepción, transcripción y descripción de fonos del área palatal, ¿buscábamos la oposición ll-y en las muestras recopiladas?

El cuestionario aplicado (Tabla 1) no permitía relevar pares mínimos, es decir, no posibilitaba indagar sobre la existencia o pérdida de la oposición entre palatal lateral y central. Sí permitía indagar acerca de las realizaciones de fonos palatales y un acercamiento intuitivo al rango de realizaciones del área palatal desde la escucha y percepción de muestras orales.

Durante las distintas etapas del proceso investigativo, contábamos con instrumentos lingüísticos (Abadía de Quant, 2003; Wingeyer y Trevisán, 2016; Quilis, 1997; Cayré Baito, 2017) que orientaron el análisis y la identificación de alófonos, en el siguiente rango de posibilidades:

Los estudios previos orientaron nuestra indagación a partir de la hipótesis de una desfonologización y una tendencia a perder la lateral en favor de la palatal central, fenómeno denominado yeísmo. Es decir, los estudios previos orientaron la búsqueda, partiendo de una oposición que en esta variedad, al parecer, dejó de ser fonológica o distintiva. Ahora bien, ¿nuestros saberes previos –adquiridos durante la alfabetización o escolarización temprana–, asociaron inconscientemente esa oposición con las grafías ll e y? Durante las distintas etapas del proceso investigativo –la aplicación del cuestionario, el registro, descripción y análisis de las muestras– ¿estuvo activa la representación de una correspondencia entre /ʎ/ ll - /ʝ/ y, tal como nos enseñaron en la escuela primaria, en el sentido de que las palabras que se escriben con ll deberían pronunciarse con la palatal lateral /ʎ/?

La experiencia permitió a través del trabajo colaborativo una aproximación intuitiva al estudio de los fonos, también experimentar las dificultades de trabajar con sonidos articulados, a diferenciar entre unidades distintivas (invariantes, fonemas) y unidades no distintivas (variantes o alófonos), identificar el problema de representar elementos sonoros con el alfabeto ortográfico. El foco de la investigación estuvo puesto en el trabajo con material fónico, percepción auditiva y la descripción de las diversas pronunciaciones, incluso de fluctuaciones y alternancias en un mismo hablante y un mismo acto de emisión, todo esto tamizado por nuestras representaciones, creencias y actitudes lingüísticas.

En resumen, el relato y la escritura reflexiva sobre esta experiencia nos ha permitido detectar dificultades comunes (como la confusión de niveles fonético-fonológico y ortográfico) y aciertos, en particular, destacamos la perplejidad, la curiosidad o la preocupación activada a partir de la escucha atenta y de la percepción de los distintos fonos en las muestras de habla estudiadas. La propuesta didáctica intentó articular un diálogo entre los saberes sobre el sistema lingüístico y la experiencia de escucha y percepción de formas de habla locales. En este sentido, esta experiencia desencadenó aprendizajes diversos y actualizó o resignificó representaciones y valoraciones en torno a fenómenos de variación fonética y también en torno a la correspondencia (o no) entre escritura y pronunciación, habilitando la escucha atenta, nuevas preguntas y viejas preocupaciones (“¿Profe, hay una pronunciación correcta?”, “¿Este fenómeno podría ocasionar la desaparición de la distinción entre /y/ y /ll/ en unos años?”). Esta experiencia fue significativa en tanto permitió movilizar preguntas y poner entre paréntesis, por un instante, el saber escolar cristalizado desde la alfabetización temprana que nos predispone a buscar/esperar una cierta correspondencia entre grafías (ll/y) y fonos.

Referencias bibliográficas

Abadía de Quant, Inés e Irigoyen, José Miguel. (1980). Interferencia guaraní en la morfosintaxis y léxico del español subestándar de Resistencia. Resistencia, Instituto de Letras de la UNNE.

Abadía de Quant, Inés. (1990). Las áreas dialectales en el nordeste. Cuadernos de Geohistoria regional, 22, 93-106.

Abadía de Quant, Inés. (1996). Guaraní y español. Dos lenguas en contacto en el Nordeste argentino. Signo y Seña, 6, 197-234.

Abadía de Quant, Inés. (2003 [1993]). Aspectos del español coloquial sincrónico de los nativos de la capital de Corrientes (Argentina). Revista Nordeste -Investigación y ensayos, 21. https://acortar.link/dOhSah

Abadía de Quant, Inés. (2004 [2000]). El español del nordeste. En Fontanella de Weinberg, María Beatriz y de Mirande, Nélida, El español de la Argentina y sus variedades regionales (pp. 101-137). Buenos Aires, Edicial.

Arnoux, Elvira. (2016). La perspectiva glotopolítica en el estudio de los instrumentos lingüísticos: aspectos teóricos y metodológicos. Matraga, 38, 18-42.

Barrenechea, Ana M. (1980). Las clases de palabras en español como clases funcionales. En Barrenechea, Ana y Manacorda de Rosetti, Mabel, Estudios de gramática estructural (pp. 9-26). Buenos Aires, Paidós.

Biblioteca Nacional Mariano Moreno. (2012). Chacu: multitud de naciones: lenguas indígenas del Gran Chaco argentino. Buenos Aires, Biblioteca Nacional. https://acortar.link/VPdQgo

Boersma, Paul y Weenink, David. (2024). Praat: doing phonetics by computer [Programa de computadora, versión 6.4.23]. http://www.praat.org/

Cayré Baito, Lorena. (2017). Introducción al análisis fonológico funcional. Principios y conceptos básicos. Resistencia, Instituto de Investigaciones Geohistóricas. https://acortar.link/KNE94Y

Cayré Baito, Lorena. (7 de septiembre del 2020). Fonética. Descripción de palatales del español [Conferencia]. Resistencia, Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste.

Censabella, Marisa. (1999). Las lenguas indígenas de la Argentina. Una mirada actual. Buenos Aires, Eudeba.

Censabella, Marisa. (2009). Capítulo 4: Chaco ampliado. En Sichra, Inge (ed. y comp.), Atlas sociolingüístico de los pueblos indígenas de América Latina. Tomo I (pp. 143-169). Cochabamba, UNICEF/FUNDPROEIB Andes.

De Saussure, Ferdinand. (1945 [1916]). Curso de lingüística general. Buenos Aires, Losada.

Di Tullio, Ángela. (2014). Manual de gramática del español. Buenos Aires, Waldhuter Editores.

Fontanella de Weinberg, María Beatriz. (2004 [2000]). El español de la Argentina y sus variedades regionales. Buenos Aires, Edicial.

Gil, Juana. (2007). Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. Madrid, Arco/Libros.

Giammatteo, Mabel y Albano, Hilda. (2006). ¿Cómo se clasifican las palabras?. Buenos Aires, Littera.

International Phonetic Association. (2018). IPA i-charts. https://acortar.link/usFsNZ

López García, María. (2023). Variedades del español en enseñanza L1: entre la actitud sociolingüística y la gramática. Revista Abehache, 23, 167-189. https://acortar.link/u3zDXQ

Martínez, Angelita. (2008). Argentina. En Palacios, Azucena (coord.), El español en América. Contactos lingüísticos en Hispanoamérica (pp. 255-278). Barcelona, Ariel.

Navarro Tomás, Tomás. (1934). Rehilamiento. Revista de Filología Española, XXI, 274-279.

Quilis, Antonio. (1997). Principios de fonología y fonética españolas. Madrid, Arco Libros.

Raventos, Marta. (2009). Cómo se escriben las palabras. En Giammatteo, Mabel y Albano, Hilda (comps.), Lengua. Léxico, Gramática y Texto. Un enfoque para su enseñanza basado en estrategias múltiples (pp. 67-90). Buenos Aires, Biblos.

Real Academia Española. (s.f.a). Pollo. Diccionario de la lengua española. [RAE] https://dle.rae.es/pollo

Real Academia Española. (s.f.b). Poyo. Diccionario de la lengua española. [RAE] https://dle.rae.es/poyo

Tobon, Sergio; Pimienta, Prieto y García, Juan. (2010). Secuencias Didácticas. Aprendizaje y Evaluación de Competencias. México, Pearson.

Trubetzkoy, Nikolai S. (1973). Principios de fonología. Madrid, Cincel.

Universidad de Iowa. (s. f.). Sounds of speech. https://acortar.link/UeUXUK

Vidal De Battini, Berta. (1964). El Español de la Argentina. Buenos Aires, Consejo Central de Educación.

Wingeyer, Hugo R. y Trevisán, Olga Natalia. (2016). Procesos de cambio en el área palatal de hablantes nativos de la ciudad de Corrientes, Argentina. Contextos: Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, (30), 93-100. https://acortar.link/4zDvjO

Zurlo, Adriana A. (2023). La variación en las clases de gramática: Propuesta didáctica a partir de la construcción existencial haber+sn. Traslaciones. Revista Latinoamericana De Lectura Y Escritura, 10(20), 146-169. https://acortar.link/fhh0Q9

*Adriana Zurlo es Doctora en Letras por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) y docente de Lingüística I (Facultad de Humanidades, UNNE). Trabaja temas relacionados con aspectos sociolingüísticos y morfosintácticos de lenguas indígenas guaycurúes y del español hablado en el Nordeste de Argentina. Actualmente, investiga políticas y planificaciones lingüísticas vigentes a fin de diseñar instrumentos lingüístico-educativos innovadores de gramática española para el nivel superior. Participa del PICT 2021-I-A-00438 “Regulación del español contemporáneo: conceptualizaciones, discursos, instrumentos metalingüísticos, y propuestas educativas”. Es vicecoordinadora del Núcleo de Estudios en Lingüística, Educación y Literatura (NELEL, IIGHI) y forma parte de la Red de Investigación y Cooperación Interinstitucional en Diversidad Lingüística (RICIDIL).

Esquema de la Secuencia didáctica “Aproximación al estudio de fonos en español (L1)”. Elaboración propia.

Encuentro 1 24/8 (1,30h) |

Objetivo/contenidos: -Comprender la diferencia entre fonema y alófono; -Conocer conceptos teórico-metodológicos de la fonología y fonética, qué estudia cada disciplina, cómo lo hace y cómo ambas se complementan. |

Actividad sincrónica en A.V Cuestionario a partir del par mínimo peso/beso ejercicio de conmutación y explicación de conceptos teóricos. Actividad asincrónica en A.V Síntesis de conceptos de Fonología y Fonética con actividades para completar. |

Retroalimentación: Intercambio de opiniones y respuestas a preguntas sobre qué sonidos permiten diferenciar esas palabras, cómo “nombrar” y cómo representar esas unidades sonoras. Materiales de trabajo: -Presentación y video de clase. -Cuadro fonológico del español (AFI) - Síntesis de conceptos de Fonología y Fonética (Quillis, 1997) con actividades para completar. |

Encuentro 2 31/8 (1,30h) |

Objetivo/contenidos: -Identificar fonemas (unidades distintivas) y alófonos (realizaciones de unidades distintivas) a partir de la conmutación; -Escuchar, percibir diferentes realizaciones de sonidos palatales. -Identificar problemas en la representación y el estudio de fonos (diferencias entre alfabetos ortográfico y fonético) |

Actividad Cuestionario a partir del par mínimo polo/pollo y escucha de 3 audios breves con distintas pronunciaciones de la palabra pollo. Se anticipa el tema del TPN°2: una investigación sobre realizaciones de palatales y prepalatales en una pequeña muestra de habla de español regional. Actividad asincrónica en A.V Guía para la elaboración del TPN°2 |

Retroalimentación Diálogo, intercambio de opiniones y respuestas a preguntas sobre: ¿Hay diferencia de significado en el par de palabras polo-pollo? ¿Cómo se pronuncia la palabra pollo en 3 muestras orales? ¿Qué sonidos perciben? ¿Son pronunciaciones idénticas? ¿Cómo podemos “representar” fielmente esas pronunciaciones? Materiales de trabajo: -Video con orientaciones sobre cómo realizar el TPN°2 (conformación del corpus, síntesis de estudios previos sobre español regional, análisis y transcripción fonética) -Cuadro Síntesis de fonos prepalatales y palatales; su representación según AFI y RFE. -Plantilla de PPT con pautas formales y de contenido para comunicar oralmente los resultados de la investigación. -Videos de consonantes y vocales de español (Sounds of Speech) |

Encuentro 3 7/9 (1,30h) |

Objetivo/contenidos: -Conocer propiedades articulatorias y acústicas de algunos fonos del español, en especial, palatales y prepalatales. |

Actividad Charla-conferencia a cargo de especialista en fonética y fonología. |

Retroalimentación Diálogo, intercambio de opiniones y respuestas a preguntas sobre la producción de fonos desde el punto de vista articulatorio y acústico. Ejercicios de escucha, articulación y autopercepción de fonos, visualización de espectrogramas. Materiales: -Grabación de la charla. |

Encuentro 4 14/9 (1,30h) |

Objetivo/contenidos: -Comprender las características estilísticas, de estructura y contenido del género discursivo solicitado (texto expositivo oral con soporte audiovisual) |

Actividad Visualización de una plantilla modelo y de un borrador de presentación; Orientaciones sobre el género discursivo: pautas de organización, contenido y extensión de la presentación. |

Retroalimentación Preguntas diversas: sobre cómo hacer la transcripción en casos que resultaban dudosos, cómo presentar o agrupar los datos para respetar la extensión solicitada, etc. Materiales: -Síntesis de fonos prepalatales y palatales y símbolos AFI y RFE. -Plantilla modelo de PPT -Micro video con orientaciones. |

Trabajo asincrónico remoto |

Objetivo/contenidos: - Aprender a usar el programa de Slide, PPT. -Aprender a insertar el audio en la presentación. -Revisión de transcripciones con símbolos AFI. - Revisión de borradores del trabajo expositivo. |

Actividad del TPN°2

|

Evaluación Entrega del primer borrador de la presentación (7/9). Devolución del borrador revisado y con comentarios (14/9). Reescritura y entrega de la versión final de la presentación (3/10). |

| Tutorías | Objetivo/contenidos: - Aprender a usar el programa de Slide/PPT. -Conocer y manipular formatos de audio (ogg, mp3, WAV). -Aprender a insertar el audio en la presentación. -Escucha y revisión de transcripciones fonética con AFI. -Uso de tipografías adecuadas para transcripción fonética. -Consulta de recursos auxiliares para el uso del Alfabético Fonético Internacional (IPAHelps, IPAchart) y para la identificación de fonos del español (Sounds of Speech) |

Actividad -Diálogo con estudiantes organizado a partir de las preguntas: cómo resolver dificultades de formatos de audio, programas para reproducir y transcribir, compatibilidades de archivos, tipografías y caracteres, cómo organizar la información reunida y rasgos articulatorios de fonos predominantes o cómo analizar las alternancias y fluctuaciones en las muestras reunidas, etc.). |

Autoevaluación -Identificación y enunciación de las dificultades en el proceso de investigación. -Reflexiones sobre el proceso realizado: qué les pareció la realización del TPN°2, cómo trabajaron, qué dificultades tuvieron y cómo intentaron resolverlas - Resolución cooperativa. -Identificación de alófonos palatales y prepalatales desde la fonética articulatoria; -Comparación de los datos de la muestra con los resultados documentados en estudios previos. |

Fragmento del instrumento lingüístico “TPN°2”

Trabajo Práctico Nº 2: Fonética y Fonología

Guía de trabajo

Objetivo: aproximarse a las tareas complejas de: escucha atenta, identificación, descripción articulatoria de sonidos pronunciados por hablantes de español regional (con especial atención a sonidos palatales) y transcripción fonética a partir de una muestra de habla.

Características: Consiste en la realización de entrevistas a distancia y grabación de un breve cuestionario al menos a 3 hablantes de español del Nordeste argentino (NEA). Posteriormente se realizará la escucha atenta, identificación de alófonos y tanscripción fonética de las muestras de habla registradas, con especial atención a la realización de los sonidos palatales.

Para la realización de este trabajo más abajo se les brinda un cuestionario lingüístico breve y una serie de preguntas que deberán hacer a los hablantes elegidos y que permitarán comprender mejor los datos lingüísticos recopilados para una etapa posterior (de análisis fonológico).

Modalidad: en parejas o grupos (hasta 5 integrantes). Domiciliario.

Organización: El trabajo comprende las siguientes etapas:

(a) Aplicación, registro -grabación- del cuestionario con información socio-lingüística (ver cuestionario);

(b) escucha y transcripción fonética (ver indicaciones);

(c) elaboración de un breve informe sobre el trabajo realizado y los datos registrados (ver indicaciones).

(d) Comunicación de los resultados en formato presentación (ver orientaciones y modelo).

Fecha de entrega: Lunes 14/SEPT/2020. Tema: Fonética y fonología. Unidad II: La segunda articulación del lenguaje

Materiales de trabajo:

Bibliografía de lectura obligatoria: Quilis, Antonio (1997). Principios de fonología y fonética españolas. Madrid, Arco.

Material didáctico: Síntesis de conceptos fundamentales de Fonología (Zurlo, A. 2020).

Material didáctico: Guía de actividades para resolver el TPN°2.

Material didáctico: (2) Presentaciones con explicaciones de conceptos, revisión de actividades y modelo de presentación para comunicar los resultados (Zurlo, Adriana 2020). -Aula virtual-

Material didáctico: cuadros: 1.Sistema fonológico en base a un ideolecto de español regional y 2. cuadro de alófonos palatales según AFI/IPA.

Enlaces para visualizar videos de articulación de sonidos vocálicos y consonánticos del español. Páginas con información y bibliografía especializada de fonología y fonética (aula virtual)

Grabador y reproductor de sonidos.

La glotopolítica estudia las intervenciones en el espacio del lenguaje, entendidas estas en un sentido amplio ya que pueden ser planificadas, explícitas, voluntarias, generadas por agentes –colectivos o individuales– que podemos identificar, o producidas “espontáneamente” sin mediadores claramente identificables. Estas intervenciones se ejercen tanto sobre las lenguas, sus variedades y registros como sobre los discursos o las diversas articulaciones de lo verbal con otros sistemas semióticos (Arnoux, 2016, p. 19).↩︎

Además de fenómenos prosódicos y fonético-fonológicos, la propuesta de Abadía de Quant (2004) menciona otros rasgos: i) en el plano morfofonológico, arcaísmos como haiga, acentuación verbal por analogía váyamos, prótesis vocálica en derivados verbales y verboides ajubilarse, amejorar, entre otros; ii) en el plano léxico, mantenimiento de expresiones tradicionales (argel= quisquilloso, ‘argelarse’ molestarse) o préstamos del guaraní (angá= probrecito, qué pena; che señora= adjetivo posesivo 1ra persona ‘mi’; ¡Chaque!=interjección ¡cuidado!, entre otros) y en el plano morfosintáctico realiza una triple distinción entre: (a) situaciones del español general, por ej. oraciones impersonales cuasirreflejas concordantes con el OD (se atienden a los pacientes) y pasivas cuasirreflejas no concordantes con el S (se suspende los subsidios), uso personal de verbos impersonales haber y hacer, entre otros fenómenos); (b) Modalidades conservadoras (por ejemplo, adjetivo demostrativo+ posesivo+sustantivo Esa mi hija) y (c) interferencia guaraní, grupo que incluye, fenómenos diversos como elisión de OD pronominal [+/- animado], leísmo, modificación del régimen preposicional de ciertos verbos (reírse por, prenderse por, ir/venirse/llevar traer en), discordancia de número entre sujeto y verbo y discordancia de género entre el sustantivo y sus modificadores, la elisión de clítico reflexivo junto a verbos que lo requieren (bueno, poné tu ropa que nos vamos, le parece a la hermana del papá), entre otros fenómenos.↩︎

Transcribir es representar por medio de ciertos símbolos, signos alfabéticos (o de otro tipo) la complejidad de la cadena hablada (Gil, 2007). Esa complejidad puede ser representada mediante distintos tipos de transcripción: (i) Fonológica: refleja la expresión en el plano de la lengua, es decir, se ocupa de los sonidos distintivos, que permiten diferenciar el significado (por ejemplo: /poso/ vs /polo/, /pomo/, etc.); (ii) Fonética: refleja la expresión en el plano del habla, es decir, las variantes pronunciadas por el hablante, sin valor distintivo (por ejemplo: [póso] - [póɵo] ‘pozo’); y (iii) Ortográfica: busca asociar los sonidos distintivos de una lengua con determinadas grafías o letras que se utilizan para la escritura, aunque esta correspondencia no siempre se logra (Raventos, 2009).↩︎

https://www.ipachart.com/↩︎