| ARTÍCULOS |

https://doi.org/10.30972/clt.258116

| ARTÍCULOS |

https://doi.org/10.30972/clt.258116

Universidad Nacional del Nordeste / Instituto de Investigaciones Geohistóricas - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas

ludmilabaez.letras@gmail.com

Universidad Nacional del Nordeste / Instituto de Investigaciones Geohistóricas - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas

marisel.medina@comunidad.unne.edu.ar

Recibido: 04/12/2024 - Aceptado: 27/12/2024

Resumen

La Unidad Educativa de Gestión Privada N°52 “Cacique Francisco Supaz” de Misión Nueva Pompeya (Chaco) es una institución gratuita (subvencionada por el Estado provincial), de carácter público pero de gestión privada, creada y conducida por los Hermanos Maristas (congregación católica) y fundada el 1° de julio del año 1994. Esta escuela posee la modalidad Educativa Intercultural Bilingüe en los tres niveles educativos: inicial, primario y secundario y presenta un alto porcentaje de estudiantes pertenecientes al pueblo wichí, además de no indígenas o criollos. El objetivo de este artículo es describir el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y analizar algunas representaciones sobre los docentes y estudiantes indígenas y la comunidad Wichí de Pozo del Sapo identificados en el PEI. El corpus está conformado por el documento institucional: PEI y notas de campo.

Palabras clave: pueblo wichí; políticas públicas; Hermanos Maristas; educación; representaciones

Abstract

The Private School N°52 “Cacique Francisco Supaz” of Misión Nueva Pompeya (Chaco) is a free institution (subsidized by the provincial government), public but privately managed, created and run by the Marist Brothers (Catholic congregation) and founded on July 1, 1994. This school has the Intercultural Bilingual Education modality in the three educational levels: pre-school, elementary and high school and has a high percentage of students belonging to the Wichí people, as well as non-indigenous or criollos. The aim of this article is to describe the Institutional Educational Project (PEI) and to analyze some representations about indigenous teachers and students and the Wichí community of Pozo del Sapo identified in the PEI. The corpus consists in the institutional document: PEI and field notes.

Keywords: Wichí people; public policies; Marist Brothers; education; representations

1. Introducción

En la provincia del Chaco desde mediados de la década del 80 se comenzó a implementar la Educación Bilingüe Bicultural, esto es, educación en dos lenguas y en dos culturas; luego, en la década del 90, cambia de denominación a Educación Bilingüe Intercultural. Durante estas dos décadas, en el marco de políticas de reparación histórica o de compensación (Medina, 2015), se pretendía reconocer el derecho de los pueblos indígenas del Chaco a acceder a una educación que contemple no solo sus prácticas lingüístico-educativas, sino también la presencia de Auxiliares Docentes Indígenas e Idóneos en el aula (Ley N°3258, Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, 1987). En 1993, el Consejo General de Educación de la provincia del Chaco sanciona la Resolución del Consejo General de Educación del Chaco N°83 en la que se decide: 1) “aprobar el Programa de Educación Bilingüe Intercultural, que tendrá por objeto específico la implementación de una Modalidad Bilingüe Intercultural”; 2) “Crear el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen (CIFMA)” (Revista Acompañándonos, 1993, p. 21). Con esta última normativa se comienzan a diseñar e implementar los primeros pasos para la formación docente indígena.

En 1997 se sanciona la Ley de la Cámara de Diputados del Chaco N°4449 (1997) “Educación Provincial” en la cual se considera lo establecido previamente en las legislaciones provinciales y nacionales para la educación indígena. En el artículo Nº55 se establece que: 1) los diseños curriculares e institucionales deben ser adaptados para cada zona y cada cultura, 2) cada institución deberá contar con el soporte técnico, pedagógico y lingüístico para alfabetizar en lengua materna a los educandos y 3) la enseñanza la impartirán, prioritariamente, maestros, otros títulos equivalentes o auxiliares aborígenes especializados en la Educación Bilingüe Intercultural y que pertenezcan a la misma etnia/comunidad que los educandos (incisos b, c y d).

En este contexto político lingüístico-educativo se crea en 1994 la Unidad Educativa de Gestión Privada (U.E.G.P.) N°52 “Cacique Francisco Supaz” de Misión Nueva Pompeya. Se trata de una de las instituciones pioneras en el diseño e implementación de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que contemple las prácticas lingüístico-culturales wichí. Esta institución es gratuita (subvencionada por el Estado provincial), de carácter público pero de gestión privada, creada y conducida por los Hermanos Maristas (congregación católica) y fundada el 1° de julio del año 1994 en Misión Nueva Pompeya. Esta escuela posee la modalidad Educativa Intercultural Bilingüe (EIB) en los tres niveles educativos (inicial, primario y secundario) y presenta un alto porcentaje de estudiantes pertenecientes al pueblo wichí, además de no indígenas o criollos.

La U.E.G.P. N°52 “Cacique Francisco Supaz” fue fundada por la congregación religiosa Hermanos Maristas con el objetivo de dar una respuesta a las necesidades educativas del pueblo wichí de Pozo del Sapo y parajes de alrededor. En palabras de docente de la institución:

(T) originalmente [la escuela] siempre fue para la comunidad wichí del Paraje Pozo del Sapo y lugares cercanos (…) Antes, como ahora, en los parajes las familias se mudaban, es decir, no era tan estable la población. Y también en aquellos tiempos las familias criollas que vivían dentro del territorio también por ahí se cambiaban y no eran estables las poblaciones. (T, comunicación personal, julio de 2024)

Como se menciona en la sección 2.1.1, las familias wichís se trasladaban a los campos o chacras de Juan José Castelli para trabajar como cosecheros o jornaleros. Los niños colaboraban con sus padres en estas tareas y en la economía familiar. En una publicación de El Monitor de la Educación Común del año 1922, en el título “Creación y reglamentación de las escuelas para aborígenes”, se hace referencia a las escuelas fijas y ambulantes (o “de cuatro estaciones”). Las primeras se establecían próximas a comunidades indígenas donde habitaban niños en edad escolar; a las segundas se las denominaba “de cuatro estaciones” porque se radicaban en propiedades o territorios donde las poblaciones originarias migraban para trabajar durante la cosecha. Es decir, los docentes se trasladaban con las familias indígenas a los distintos espacios durante el ciclo escolar. Los profesionales que se desempeñaban en estas escuelas debían tener experiencia en la enseñanza y poseer “conocimiento del medio y de las modalidades de los aborígenes, gran vocación y moralidad, un temperamento respetuoso, lleno de bondad y pletórico de energía física y moral” (Consejo Nacional de Educación, 1922, p. 88).

Teniendo en cuenta este contexto político lingüístico-educativo, los Hermanos Maristas elaboraron un Proyecto Educativo Institucional con el propósito de diseñar una propuesta educativa que contemple no solo las prácticas lingüístico-educativas wichí y la enseñanza de los contenidos en español establecidos por la currícula provincial, sino también, las condiciones del lugar/entorno (Paraje Pozo del Sapo) y sus necesidades. El objetivo de este artículo es describir el Proyecto Educativo Institucional de la Unidad Educativa de Gestión Privada N°52 “Cacique Francisco Supaz” y analizar algunas representaciones identificadas en el PEI sobre los docentes y estudiantes indígenas que concurren a la escuela y sobre la comunidad Wichí de Pozo del Sapo. Cabe destacar que se trata de un primer análisis ya que aún es necesario articular lo que se dice o menciona en el PEI con lo que efectivamente sucede en la escuela, específicamente en el contexto áulico.

1.1. Marco teórico-metodológico

Como se mencionó, este trabajo presenta los primeros avances de investigación1 de un estudio que tiene como perspectiva metodológica la etnografía. Se realizaron dos instancias de trabajo de campo en la U.E.G.P. N°52 “Cacique Francisco Supaz” durante el ciclo lectivo 2023, en Misión Nueva Pompeya, Chaco. En una de ellas se pudo acceder al documento del Proyecto Educativo Institucional. Es importante conocer su estructura curricular y objetivos para comprender qué y cómo se imparten los contenidos en el aula, a través de qué estrategias y para cumplir con ciertos objetivos.

Para abordar las representaciones sociales se adopta el enfoque procesual que privilegia la perspectiva cualitativa y sus instrumentos, es decir, el análisis de lo social, cultural y de las interacciones sociales (Araya Umaña, 2002, p. 48) e instrumentos como entrevistas, cuestionarios, observaciones, etc. Una de las referentes del enfoque procesual es Denis Jodelet, quien considera que la noción de representación social constituye el punto de intersección entre lo psicológico y lo social (1993, p. 473). Es decir, por un lado, las representaciones son verbalizaciones (juicios de valor, evaluaciones/calificaciones, aserciones o prácticas discursivas) que los miembros de un determinado grupo social poseen sobre sus propias y/o ajenas prácticas lingüístico-culturales, y, por otro, lo social interviene en diferentes aspectos: a través de la comunicación que se establece entre los sujetos, a través del marco de aprehensión del conocimiento cultural, mediante los códigos, valores, ideologías que denotan la posición de un sujeto en la sociedad.

La autora define las representaciones sociales como:

…imágenes que condensan un conjunto de significados, son (…) sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso dar sentido a lo inesperado (…) una manera de interpretar y pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido (el sentido común) pero también un conocimiento práctico orientado hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. (Jodelet, 1993, p. 473-474)

A partir de esta definición, Jodelet (1993, p. 478) reconoce y explica cinco características fundamentales de las representaciones sociales. La primera de ellas se refiere a que toda representación “siempre es representación de un objeto”; esto es, el acto de representar es un acto de pensamiento que permite establecer una relación entre un sujeto, el mundo de los objetos y la realidad social. Representar significa estar en “lugar de (algo o alguien)”, “sustituir (algo o alguien)”, pero también hace referencia a un acto de pensamiento que restituye simbólicamente algo ausente. Las segunda y tercera característica de una representación aluden al “carácter de imagen y la propiedad de poder intercambiar [relacionar] lo sensible y la idea, la percepción y el concepto” y, a la vez, posee “un carácter simbólico y significante”. Las mismas se encuentran en interrelación ya que el carácter figurativo de toda representación vislumbra una relación entre un significante (huella psíquica, sensible) y un sentido o significado (idea-concepto). La cuarta particularidad mencionada por la autora se refiere a que una representación posee “un carácter constructivo” debido a que constituye una construcción interpretativa de un sujeto sobre un aspecto de la realidad, elaborada a partir de determinadas pautas socio-culturales. Por último, Jodelet (1993, p. 478) menciona como característica de las representaciones el “carácter de autónomo y creativo” de las mismas. Si bien toda representación se encuentra atravesada por ciertos marcos de referencia que reflejan pautas socioculturales, constituye también una creación e interpretación individual.

1.2. Organización del artículo

Este artículo está organizado en tres secciones: en §1 se brinda una introducción sobre la Educación Intercultural Bilingüe en el Chaco, a la problemática de investigación y sobre el marco teórico-metodológico; en §2 se presenta una nota sobre el pueblo wichí y los Hermanos Maristas de Misión Nueva Pompeya y se describe el Proyecto Educativo Institucional de la Unidad Educativa de Gestión Privada N°52 “Cacique Francisco Supaz”; en §3 se recuperan las representaciones sociales identificadas y en §4, las reflexiones finales.

2. Desarrollo

2.1. El pueblo Wichí

El pueblo Wichí es uno de los más de veinte pueblos indígenas que habitan en el Gran Chaco, extensa planicie de 1.000.000 km2 que se distribuyen mayoritariamente en Argentina y, en menor número, en Bolivia, Paraguay y Brasil, respectivamente (Censabella, 2009, p. 145). Si bien existe una distinción en cuanto al nombre entre quienes residen en Bolivia y quienes lo hacen en Argentina, siendo estos “wichíes” (“gente”) y aquellos “weenhayek” (“gente que es diferente”), ambos se reconocen como parte de un mismo pueblo y afirman hablar variaciones dialectales de la misma lengua (Wallis, 2016, p. 13).

Este pueblo es el más numeroso entre los pertenecientes a la familia lingüística Mataco-Mataguaya y su lengua se transmite como primera lengua en el hogar, de padres a hijos, es decir, en el 90,8% del total de la población indígena (Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas [ECPI], INDEC, 2004-2005). Se destaca de otros pueblos indígenas en el país principalmente “por su gran vitalidad lingüístico-cultural y su escasa migración a otras regiones del país” (Hecht y Zidarich, 2016, p. 10). Otros porcentajes significativos vinculados a la situación sociolingüística son: el 90,7% habla habitualmente lengua/s indígena/s en el hogar y el 93,6% habla o entiende lengua/s indígena/s (ECPI, INDEC, 2004-2005); estos datos confirman que la lengua wichí es una de las más habladas en el norte del país (Censabella, 2009, p. 166). Unamuno (2020) afirma que la vitalidad de la lengua de este pueblo se puede explicar considerando que la mayoría de la población Wichí vive en zonas rurales alejadas de los centros urbanos. En el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010 (INDEC, p. 14-15) se afirma que 4.629 personas se reconocen como miembros del pueblo wichí y su población mayoritariamente se ubica en áreas rurales (2.708 personas viven en zonas rurales y 1.921 en áreas urbanas de la provincia). En los resultados del Censo Poblacional del año 2022 solo se menciona el número de integrantes de este pueblo en el Chaco, pero no se especifica si viven en zonas urbanas o rurales. Unamuno (2020) también menciona algunas ideologías lingüísticas vinculadas a la transmisión de la lengua que la afianzan, como por ejemplo, “el fuerte peso de la lengua en los procesos de identificación y de construcción de pertenencias étnicas; el lugar de la lengua propia en la cosmogonía nativa” (Unamuno y Romero-Massobrio, citados en Unamuno, 2020, p. 2).

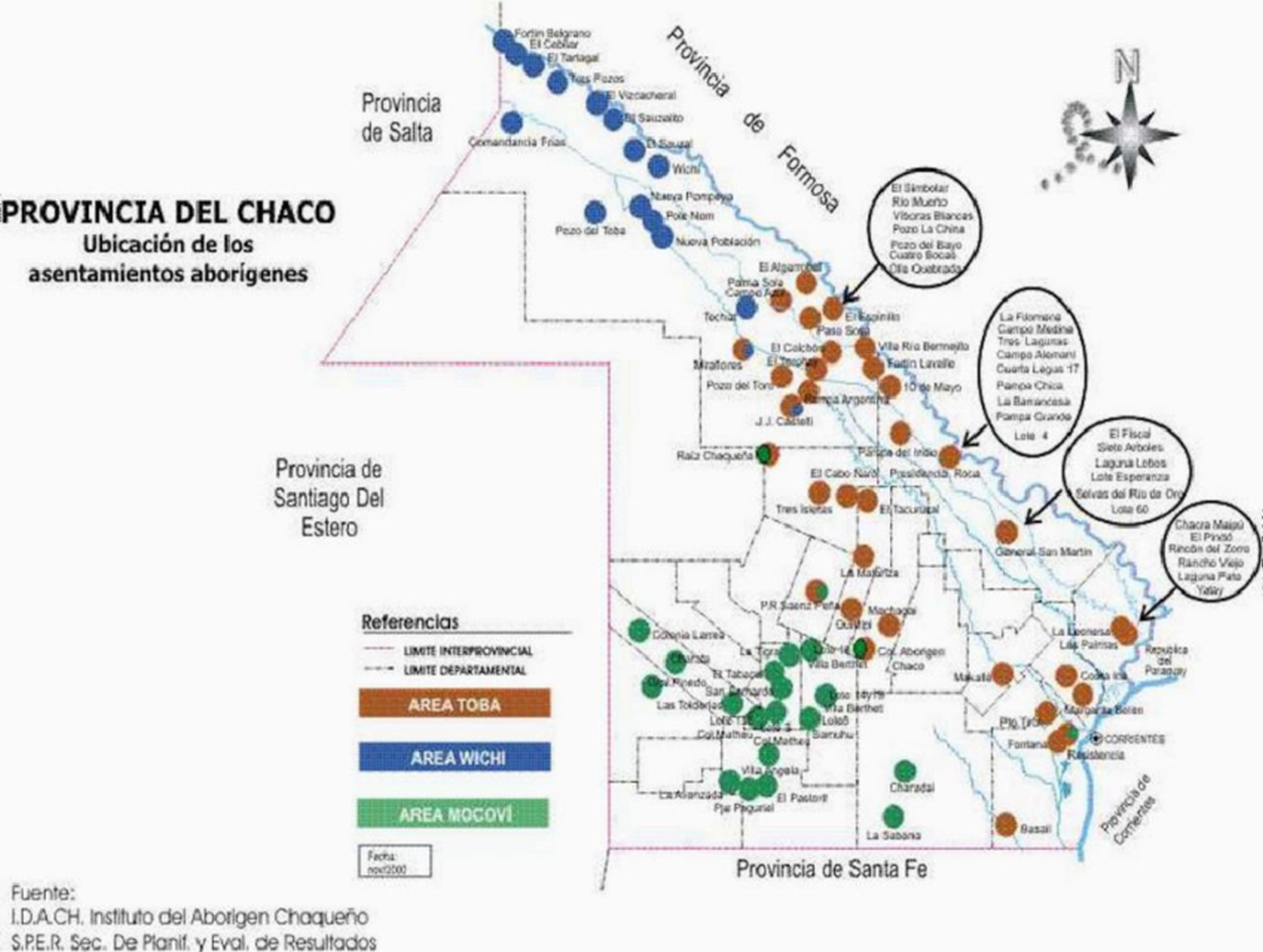

En Argentina, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2022, p. 17), se reconocen como pertenecientes o descendientes del pueblo Wichí 69.080 personas, de las cuales el 9,2% vive en la provincia del Chaco (INDEC 2022, p. 23). Este pueblo se ubica al noroeste del Chaco como se puede apreciar en el siguiente mapa:

Mapa 1. Distribución de las poblaciones indígenas del Chaco. Fuente: IDACH (s/d).

2.1.1. El pueblo wichí del Paraje Pozo del Sapo

En el noroeste chaqueño se encuentra Misión Nueva Pompeya, localidad perteneciente al municipio General Güemes, ubicada a 428 km de la capital del Chaco. Conocida como el “Corazón del Impenetrable Chaqueño” es un pueblo constituido por población no indígena o criolla, descendientes de inmigrantes europeos y población indígena Wichí.

En el Proyecto Educativo Institucional (s/d) se menciona que a principios de los años 90 residían en la zona de Misión Nueva Pompeya aproximadamente 1.700 indígenas pertenecientes al pueblo Wichí. El 19 de diciembre de 1992 el Estado provincial transfirió a la Asociación Comunitaria Misión Nueva Pompeya la propiedad de un total de 20.000 has, conformando así una reserva homónima donde actualmente se halla la Unidad Educativa de Gestión Privada N°52 “Cacique Francisco Supaz”. Como se mencionó, en el último censo nacional (INDEC, 2022) se informa que, en el Departamento General Güemes, de 68.429 habitantes, un total de 15.031 se reconoce Wichí o descendiente Wichí.

Un diagnóstico o relevamiento realizado por los Hermanos Maristas en Misión Nueva Pompeya resalta la situación monolingüe de los habitantes indígenas del Paraje Pozo del Sapo, “en particular las mujeres y los niños” (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 3). Por otro lado, menciona que los varones adultos, debido a su mayor participación en el pueblo con habitantes no indígenas, presentaban un manejo “instrumental” del español. Resulta pertinente mencionar que se accedió a los datos del diagnóstico o relevamiento a través del documento PEI y allí no se especifica el año o la fecha en que se realizó el mismo. Se consultó a diversas personas vinculadas a la U.E.G.P. N°52 “Cacique Francisco Supaz” y consideran como fecha estimada a fines de la década del 80.

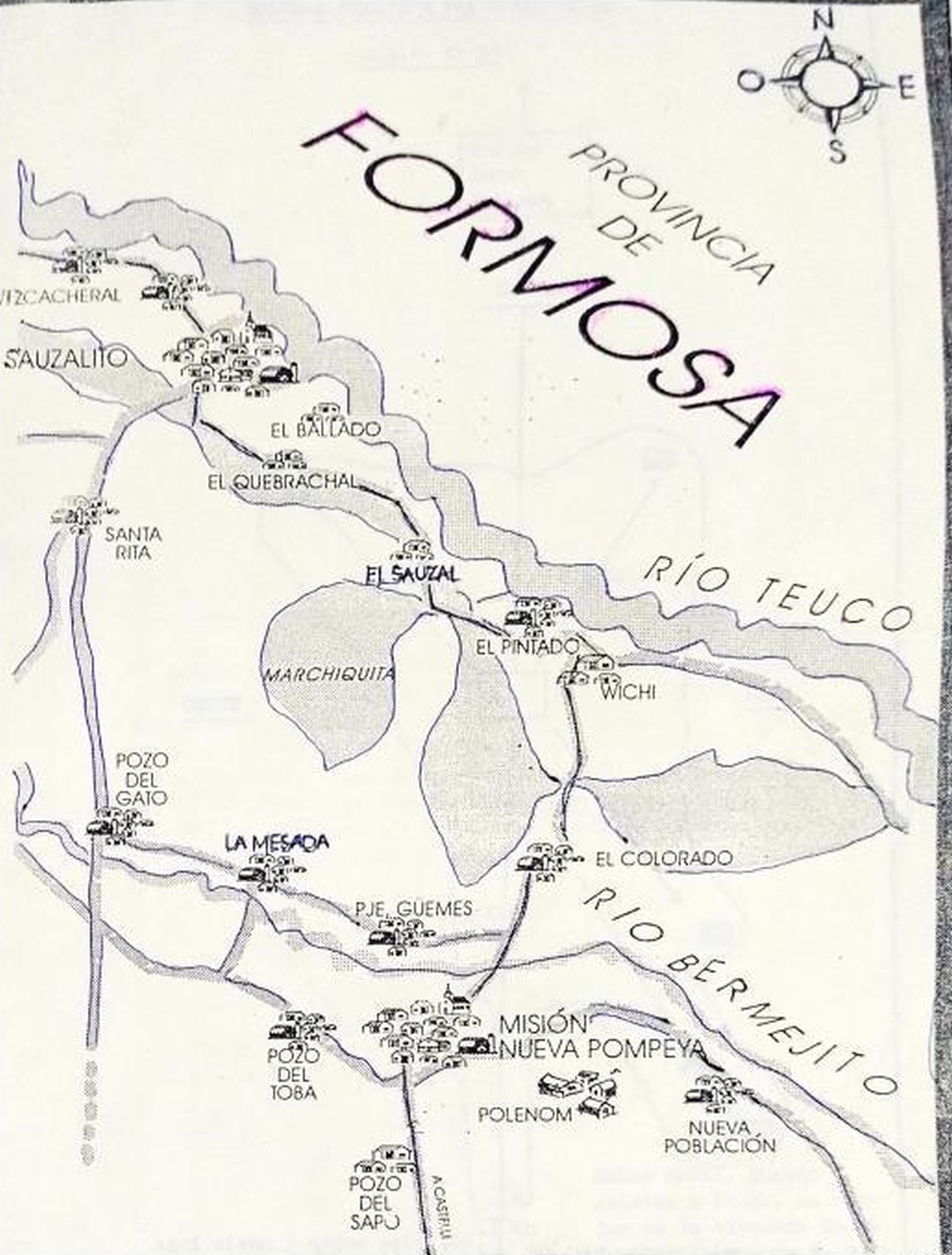

En la siguiente imagen2 (Mapa 2) se observa un mapa dibujado a mano alzada de la zona conocida como El Impenetrable Chaqueño, específicamente se destacan los parajes rurales próximos a Pozo del Sapo (en lengua wichí, “Totnaj Pek”):

Mapa 2. Algunos parajes rurales de Misión Nueva Pompeya. Fuente: U.E.G.P N°52 “Cacique Francisco Supaz” (s/d, p. 2).

Para proponer el Proyecto Educativo Institucional, los Hermanos Maristas realizaron un minucioso diagnóstico o relevamiento sobre la situación poblacional (quiénes viven en el paraje “Totnaj Pek”), la distribución poblacional (dónde viven), la organización social de las familias y las prácticas culturales y lingüísticas del pueblo, datos que brindan datos de los últimos años de la década del 80 y los primeros años del 90. Al inicio del PEI se puede leer:

Diagnóstico de la situación

El presente diagnóstico de la situación en que se enseña y aprende en la U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, encierra el análisis socioeconómico y cultural de la Comunidad del Paraje “Totnaj Pek” -Pozo del Sapo- (Misión Nueva Pompeya), a partir de la información obtenida mediante encuesta. Detecta las áreas problemáticas que requieren intervención, con miras a mejorar las condiciones del aprendizaje. (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 3)

De lo relevado se puede destacar que en el Paraje Pozo del Sapo se registraron dos grupos de población diferenciados: los criollos que constituían el 8% de la población y los indígenas que representaban el 92% de la misma. La comunidad indígena Wichí de Pozo del Sapo está ubicada en tierras comunitarias (20.000 has) y organizada en clanes familiares. En el documento se afirma que los indígenas se dedicaban principalmente a la agricultura incipiente, “casi sin implementos propios, salvo unas pocas herramientas recabadas con la ayuda de algún subsidio, o hábilmente labradas por ellos mismos” (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 5). También se menciona que en distintos ciclos del año los indígenas desarrollaban distintas ocupaciones como agricultores que trabajan en pequeñas porciones de tierras o chacras, como cosecheros o peones rurales en la ciudad de Castelli, artesanos y mariscadores. Algunos tienen empleos más estables como empleados municipales, maestros artesanos, docentes en escuelas con modalidad EIB y empleados del Instituto del Aborigen Chaqueño.

En cuanto a su religión se afirma que el 72% de los indígenas se declaró practicante de la religión católica, el 13% pertenece a la Iglesia Evangélica Unida y el 10% a la Anglicana, un 5% manifestó ser católico-anglicano ya que fueron bautizados por sacerdotes católicos y que, al retirarse los franciscanos en 1949, comenzaron a frecuentar la iglesia anglicana. Un porcentaje menor (2%) afirmó no tener identificación religiosa y una sola persona participaba de una congregación religiosa de Misión Nueva Pompeya. En el PEI se menciona que estos grupos conviven en un clima de recíproca aceptación y respeto.

Con respecto a la salud, en el diagnóstico se menciona que los Wichí registran lo que se denomina “enfermedades de la pobreza” tales como: tuberculosis, mal de chagas y la muerte infantil prematura provocada por desnutrición, diarreas, tos convulsa, entre otras. Cabe señalar que se afirma que la atención sanitaria es deficiente.

Por último, con respecto a la educación, durante el relevamiento, los Hermanos Maristas contabilizaron 126 niños y adolescentes en edad escolar, de los cuales 11 cursaban el nivel inicial en la escuela del paraje, 74 asistían al primer ciclo, 2 iban a una escuela para adultos que funcionaba como anexo en escuela. Asimismo, se menciona que 22 estudiantes no concurrían al nivel inicial por razones de sobreedad, 11 por formar familia o por maternidad y 6 por otros motivos. El 84% (de un total 104) de los niños se encontraban transitando el proceso de escolarización (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 9).

La información relevada sobre las características de la población, los recursos disponibles en el paraje y las problemáticas identificadas corresponde a los últimos años de la década del 80 e inicios de la del 90. Estos datos posibilitaron a los Hermanos Maristas obtener un panorama general de la población, sus prácticas culturales y de situación socioeconómica del pueblo wichí para luego diseñar y proponer un Proyecto Educativo Institucional que responda a sus características y necesidades. La información brindada es ilustrativa ya que se encuentra desactualizada, se la comparte para orientar en la comprensión de la propuesta curricular que plantea el PEI.

2.2. Los Hermanos Maristas

La Congregación de los Hermanos Maristas es una comunidad religiosa perteneciente a la Iglesia Católica cuya misión se centra en brindar educación a niños y jóvenes a nivel mundial. La misma fue fundada en Francia en 1817 por San Marcelino Champagnat. En Argentina, sus miembros forman parte de la Provincia Marista “Cruz del Sur”, unidad administrativa que abarca también los países Uruguay y Paraguay.3 González (2023) menciona que:

Esta agencia misionera arriba a Misión Nueva Pompeya hacia fines de los años 70, más precisamente en 1979, en un contexto político nacional convulsionado por la permanencia del gobierno de facto en el poder y un escenario marcado por la violencia y la represión militar. En una primera instancia, el objetivo de la labor misional era, especialmente, el trabajo con la comunidad criolla desde una perspectiva que replicaba una matriz civilizatoria en su relación con los wichís. Sin embargo, ese paradigma se fue modificando, acorde a los tiempos políticos, luego del retorno de la democracia y el creciente avance de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Argentina y Latinoamérica. Así, la matriz misional comienza a orientarse hacia un tipo de “indigenismo basado en la fe” (Ceriani Cernadas, 2022) que reorienta los objetivos y genera tensiones y contrapuntos entre los hermanos que van llegando a la localidad quienes, de repente, vieron la necesidad de adaptarse al nuevo paradigma. (González, 2023, p. 26)

En el PEI se menciona el rol y compromiso de la congregación con la institución educativa desde sus inicios:

Mediante Acta labrada por y ante Escribano la Asociación [se refiere a la Asociación Comunitaria “Misión Nueva Pompeya”] autoriza al Instituto de Enseñanza General a construir, refaccionar y ampliar el edificio destinado al funcionamiento de una Escuela para niños aborígenes, hasta que, a juicio del mencionado Instituto, el personal docente indígena posea la capacitación requerida para asumir la conducción satisfactoria del establecimiento, ocasión en que la unidad escolar pasará a ser administrada y dirigida por la Asociación Comunitaria. (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 89)

También en ese acto se establece la presencia y el rol de la persona a cargo de gestionar la institución en nombre del Instituto de Enseñanza General. El representante Legal “es el Hermano Marista que, en la U.E.G.P. N°52 ‘Cacique Francisco Supaz’, representa a la Entidad Titular, mediante poderes notariales delegados por el Superior Provincial” (U.E.G.P. N°52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 89).

Desde su llegada, la congregación cuenta con una vivienda ubicada en el centro de la localidad que funciona como sede para sus actividades. Además, siempre se encontraban entre dos y cuatro Hermanos Maristas instalados en la localidad (Báez, comunicación personal, agosto de 2023). En el PEI se especifica que la misión marista continúa siempre que uno de ellos se halle presente en el lugar, sin embargo, durante las visitas de campo se observó que este requisito fue modificándose en los últimos años por distintos motivos como, por ejemplo, de salud de los Hermanos (quienes son en su mayoría de edad avanzada) y la creciente incorporación de maristas laicos en las actividades directivas de la congregación.

Actualmente, en la localidad se encuentra un Hermano Marista perteneciente al pueblo wichí. Sin embargo, en observaciones de campo realizadas durante el ciclo lectivo 2023 se registró que la institución educativa está a cargo de un laico de la comunidad que fue designado por el Superior Provincial como representante legal, rol que hasta la fecha había sido ocupado únicamente por miembros consagrados.

Para el pueblo wichí de Misión Nueva Pompeya,

…el proyecto más sobresaliente impulsado por los maristas y que aún hoy constituye una de sus labores principales, vinculada con su ethos educador, es la fundación de la escuela primaria (la secundaria y el jardín se añaden años más tarde) U.E.G.P. N°52 Cacique Francisco Supaz, situada en el paraje denominado “Pozo del Sapo”. (González, 2023, p. 40)

Esta congregación propuso un modelo educativo basado en la enseñanza de las prácticas lingüístico-culturales wichí y del español. El Proyecto Educativo Institucional (s/d) es un documento firmado por el Instituto de Enseñanza General (Hermanos Maristas) que reúne información sobre la creación y los primeros años del establecimiento educativo con modalidad Bilingüe-Intercultural. Esta propuesta se presenta como un proyecto especial basado en las prácticas lingüísticas y culturales del pueblo Wichí. Es decir, en concordancia con las políticas lingüístico-educativas provinciales que en ese momento histórico consideraban la Educación Bilingüe Intercultural como parte de un proyecto especial destinado sólo para indígenas (Medina, 2015, p. 85). Así, en el PEI se menciona:

El flamante Proyecto -concebido en el marco de una experiencia educativa “especial”-, ofrece el servicio de la escolaridad primaria, articulada con Talleres de Trabajo y régimen de Alternancia, como respuesta a una demanda educativa de la Comunidad, enlazada con el propósito de contribuir-mediante otros Proyectos-al crecimiento integral del paraje.

Partiendo del presupuesto de que la lengua y la cultura Wichí deben ingresar también en el Sistema Educativo como lengua y cultura de Educación, el nuevo Centro adopta el Modelo “Bilingüe-Intercultural”, sin excluir a los niños criollos del medio. (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 10).

Si bien los docentes del establecimiento educativo sostienen que el proyecto educativo se presentó antes de 1992 y la escuela se comenzó a construir en 1993, no se registra con exactitud la fecha de publicación o elaboración del mismo ya que en su contenido encontramos referencia a datos de 1998. Se consultó a los docentes sobre estas fechas y respondieron que el PEI es un documento en actualización constante. Se considera que los datos fueron actualizados hasta 1998 ya que en el documento no se registran datos de años posteriores.

2.3. Proyecto Educativo Institucional

Teniendo en cuenta las características de la población, del lugar y de los recursos disponibles en el Paraje Pozo del Sapo y en Misión Nueva Pompeya descritas en la §2.1.1, los Hermanos Maristas propusieron un proyecto educativo que parte del siguiente presupuesto “que la lengua y la cultura wichí deben ingresar también en el sistema educativo como lengua y cultura de la educación” (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 10). Además, se afirma que el nuevo centro educativo adoptará la modalidad Bilingüe Intercultural, denominación que continúa utilizándose.

El PEI se encuentra dividido en una primera parte titulada “Aspectos pedagógicos”, una segunda parte “Aspectos organizacionales” y un anexo al cual no se tuvo acceso. Un aspecto importante de este documento es que los Hermanos Maristas, antes de proponer un modelo educativo, realizaron un minucioso diagnóstico sobre la situación poblacional (quiénes viven en el paraje “Totnaj Pek”), la distribución poblacional (dónde viven), la organización social de las familias y las prácticas culturales y lingüísticas.

Asimismo, el PEI está organizado en dimensiones (diseñadas por el equipo de conducción de los Hermanos Maristas, docentes y miembros de la comunidad Wichí) que intentan reflejar el “ser” y el “actuar” del centro educativo, y que, luego, fueron consideradas para explicar el ideario institucional y el desarrollo curricular. Se organizan en: 1) Dimensión pedagógico-didáctica; 2) Dimensión organizativa; 3) Dimensión administrativa y; 4) Dimensión comunitaria.

Para los objetivos de este artículo se desarrollan las siguientes dimensiones: pedagógica-didáctica y comunitaria ya que se aborda la relación entre los ejes pedagogía-didáctica (¿cómo enseñar?, ¿cómo es la relación entre docente indígena y no indígena?, ¿qué porcentajes de estudiantes asisten de cada grupo étnico?) con institución-comunidad (¿cómo la institución responde a las necesidades educativas e intereses de la comunidad de Pozo del Sapo?). A continuación, se realiza una breve reseña de estas dos dimensiones.

La dimensión pedagógica-didáctica se subdivide en: Modelo Educativo, Contenidos Pedagógicos, Secuencia Didáctica, Vínculo Docentes y Alumnos, Expectativas de Logros, Evaluación como procedimiento de Promoción Integral y Profesionalidad de los docentes. En estos ítems se menciona que en el año 1997 la composición del alumnado era en mayor porcentaje indígena (92%) y en menor porcentaje criollo (8%); que la Comunidad solicitó que la escuela posea la modalidad “Bilingüe-Intercultural”; que en el salón de clases intervienen docentes no indígenas o criollos y Auxiliares Docentes Aborígenes (ADAs). Estos últimos “reconocen necesitar un acotado seguimiento por parte de los directivos y docentes mismos, dada su incompleta formación pedagógica-didáctica” (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 13). En relación a esta última afirmación, los Hermanos Maristas realizaron un diagnóstico de las planificaciones áulicas y su puesta en práctica en donde se observa que las actividades de inicio y desarrollo son llevadas a cabo prioritariamente por el docente no indígena, y los ADAs y alumnos tienen poca intervención. En el PEI se afirma: “Los ADA’s [sic] (...) reconocen su falta de iniciativa para abordar fuentes de información y textos que contribuyan a mejorar la tarea áulica cotidiana” (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 14).

En el diagnóstico se menciona que los niños indígenas varones con 3 años de permanencia en la escuela presentan “un cierto crecimiento de comunicabilidad multidireccional” (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 14); mientras que las mujeres manifiestan una “adecuación comunicacional es más bien tímida e insegura, peculiaridad que parece ser un rasgo distintivo de su cultura” (p. 14). Por otro lado, se destaca que los estudiantes criollos presentan mayor capacidad de comunicación y se adecuan con mayor facilidad a las actividades áulicas. En el PEI se afirma que la atmósfera de convivencia en el aula entre estudiantes y docentes indígenas y no indígenas se describe como “saludable, con matices propios de cada estilo de desempeño” (p. 14). Esta información brindada permitirá comprender las representaciones identificadas y analizadas en la §3.

La dimensión comunitaria aborda el rol social del establecimiento educativo en la comunidad de Pozo del Sapo. En el PEI se menciona como objetivo de esta dimensión: “lograr una apropiada ‘actitud comunitaria’ por parte de la escuela, en relación con las demandas del entorno –relación ‘Institución-Comunidad’–” (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 17). También se alude a la importancia de la institución educativa como generadora de cambios y transformación del contexto socio-cultural en el que se inserta.

Una de las principales funciones de esta dimensión es la de propiciar el trabajo colaborativo entre la Asociación Comunitaria Indígena (miembro titular de la institución) y la congregación de los Hermanos Maristas (que oficia como fundadora y administradora). Entre las funciones que se menciona en el PEI para esta dimensión se puede citar las siguientes: “Conocer y hacer uso del derecho y el deber que los asiste de participar e involucrarse en los espacios educativos de la Escuela con el objeto de “preservar sus pautas culturales” y de intervenir en la “organización y funcionamiento de los programas” (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 18).

2.3.1. Propuesta de desarrollo curricular

En el ideario educativo se presenta a la U.E.G.P. N°52 “Cacique Francisco Supaz” como una escuela con una “especificidad definida” de acuerdo con su condición de establecimiento gratuito (subvencionado por el Estado), de carácter público de gestión privada que se inserta, además, en la Pastoral Aborigen, de la Diócesis “San Roque” y en el Sistema Educativo Chaqueño y Nacional. Teniendo en cuenta esto, los Hermanos Maristas proponen a las familias wichí “un Proyecto Educativo que aspira a lograr, en la persona, la síntesis entre ‘Fe, Cultura y Vida’” (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 21). De esta manera, se afirma que el proyecto educativo y su estructura curricular responderá no solo a los lineamientos de la educación provincial, sino también a la filosofía marista. Tal como se expresa en el siguiente fragmento del PEI:

El presente Ideario Educativo declara los principios propios y valores que definen la identidad de nuestra Escuela. Adopta, como marco referencial, la filosofía educativa marista que inspira la formación sobrenatural, moral, social, intelectual, estética y corporal de la persona. Señala sus características peculiares como escuela insertada en la cultura Wichí y las líneas orientadoras, a partir de las cuales se generan las acciones educativas. (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 20)

Teniendo en cuenta el ideario educativo y cierto marco normativo tanto provincial, nacional como internacional,4 los Hermanos Maristas diseñaron una propuesta curricular que:

(...) organiza y sintetiza los aspectos fundamentales de las Culturas -Wichí y Occidental-, socialmente significativos, a través de los cuales expresamos la relación existente entre “Escuela-Contexto-Comunidad”, en materia de educación, y que motivarán la construcción que, en la interacción del aula, se efectuará. (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 24).

Al momento de la creación del proyecto y de la fundación de la U.E.G.P. N°52 se encontraba en vigencia en Argentina la Ley Federal de Educación Nº 24195/93, la cual definía la estructura del sistema educativo nacional de la siguiente manera: Educación Inicial (de 3 a 5 años de edad); Educación General Básica (obligatoria con 9 años de duración a partir de los 6 años de edad); Educación Polimodal (3 años de duración); Educación Superior; y Educación de Cuaternaria (Ley Federal de Educación Nº 24195, 1993, art. 10). Según este sistema, la Educación General Básica (EGB) constituía un nivel obligatorio una vez concluido el último año del jardín de infantes y se organizaba en Ciclos: un Ciclo I que comprendía 1er, 2do y 3er grado; un Ciclo II que comprendía 4to, 5to y 6to grado; y un Ciclo III con los grados 7mo, 8vo y 9no.

Esta Ley deja de tener vigencia en el año 2006 cuando se aprueba la actual Ley de Educación Nacional N° 26206 que, además de incorporar la Educación Intercultural Bilingüe a las ocho modalidades educativas, sustituyó a la EGB por la EPB (Educación Primaria Básica) y a la Educación Polimodal por la Educación Secundaria.5

La escuela del paraje Pozo del Sapo, como se mencionó anteriormente, contaba en el año 1994, con los dos primeros Ciclos de la EGB. Del inciso 1.4.2. del PEI, “Objetivos generales de nuestra escuela (Ciclos I y II)”, resaltamos:

Promover una formación básica –abarcando los dos primeros ciclos, de la EGB–, desde una perspectiva cristiana con equidad, de modo que ningún niño del paraje quede excluido, por razones políticas o religiosas.

(...)

Lograr que el educando adquiera y aplique formas culturales –identidad, valores–, políticas –convivencia democrática y solidarias–, y económicas –hábitos de exigencia, disposición para el trabajo–, comunitaria y socialmente significativas.

(...)

Incentivar a los alumnos a fin de que adquieran hábitos sanos de higiene y alimentación, y en lo referente al cuidado de la salud.

(...)

Recuperar y aprender los procedimientos, habilidades y destrezas propios del arte Wichí, en lo referente a objetivos artesanales, instrumentos, música y danzas nativas. (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 25-26)

El plan curricular propuesto por los Hermanos Maristas presenta una característica fundamental que se considera de gran relevancia con respecto al modo en que se enseñan y se aprenden las lenguas indígenas en nuestro país, en especial con respecto a las prácticas áulicas llevadas a cabo en escuelas rurales con modalidad EIB, como es el caso de la U.E.G.P. N°52 “Cacique Francisco Supaz” de Misión Nueva Pompeya. Se trata del modo en que se plantea la alfabetización en ambos idiomas (wichí y castellano) en el Ciclo I y la importancia de su éxito para la continuidad de los alumnos en el Ciclo II.

En el PEI se menciona como característica principal del Ciclo I a “la adquisición de la lectoescritura, en Wichí y Castellano, la expresión y comprensión de las ideas, en ambas lenguas, y la comunicación bilingüe escrita” (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 28). Por otra parte, con respecto al Ciclo II, se dice que “se distinguirá por una mayor sistematización de las diversas áreas de conocimiento. Se dará una gradual adaptación del niño –en especial el niño aborigen–, a la Escuela y al grupo áulico, que llamamos el ‘despertar’ a la educación formal” (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 28).

Para abordar de manera clara este tema, se presenta en el siguiente cuadro una síntesis con algunos de los objetivos específicos por Ciclo, pertenecientes al plan de estudios original de la institución:

Cuadro 1. Síntesis de los objetivos pedagógicos por ciclos educativos según el proyecto curricular explícito en el PEI

| Objetivos específicos por Ciclo | |

| Primer Ciclo o Ciclo I | Segundo Ciclo o Ciclo II |

| (1er, 2do y 3er grados) | (4to, 5to y 6to/7mo grados) |

|

|

En cuanto al proceso de alfabetización, la escuela posee, según el PEI, un modelo diseñado exclusivamente para la mejor “adaptación” del alumno indígena (en este caso, wichí) a un contexto de habla hispana. Es así como la L1 (primera lengua) dentro del aula comienza siendo la lengua wichí, ocupando ésta el lugar de lengua de enseñanza y no objeto de enseñanza, mientras la L2 (segunda lengua) es, durante todo el Ciclo I, el español. Esta propuesta de enseñanza responde a los datos y necesidades registradas en el diagnóstico realizado por los Hermanos Maristas. En el PEI se especifica de la siguiente manera:

1er Año: Alfabetización y lectoescritura en Wichí (90%); Castellano oral (10%).

2do Año: Alfabetización y lectoescritura en Wichí (70%); inicio de la alfabetización y lectoescritura en Castellano (30%).

3er Año: Consolidación de la lengua Wichí (50%); finalización de la alfabetización y lectoescritura en Castellano (50%). (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 29)

Una vez alcanzado el 4to año (Ciclo II), las lenguas invierten su orden dentro del aula; el español pasa a ser el idioma principal de enseñanza, convirtiéndose en L1, mientras que el wichí es desplazado al lugar de la L2. Este proceso implica dos cuestiones de suma importancia: la necesidad por parte del alumno de contar con maestros que manejen ambas lenguas al nivel básico necesario para enseñarlas, y el hecho de que la continuidad de los alumnos en la escuela y su avance al Segundo Ciclo recae en que el presente plan de alfabetización resulte exitoso.

De acuerdo con López (2013), se podría afirmar que el segundo ciclo responde a un modelo de educación bilingüe de “mantenimiento y desarrollo”. Es decir, aquel modelo donde las lenguas y culturas constituyen un legado que debe ser preservado y a la vez, se reconoce el derecho de los estudiantes a recibir la educación en la lengua indígena. Este modelo educativo persigue objetivos lingüísticos como el “bilingüismo aditivo, Bilingüismo social indígena o multilingüismo. Preservación y desarrollo de las lenguas indígenas e inclusión de contenidos culturales indígenas en el currículo escolar” (López, 2013, p. 27). Se prioriza la implementación de un currículo bilingüe intercultural a lo largo del nivel primario donde la lengua indígena es objeto de enseñanza junto con el castellano. En el caso de la U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz” el wichí no solo es lengua objeto de enseñanza, sino también de comunicación habitual en el salón de clases ya que como se mencionó en el diagnóstico realizado por los Hermanos Maristas se afirma que los niños llegan a la escuela hablando la lengua wichí.

Para proponer este proyecto curricular los Hermanos Maristas tuvieron en cuenta no solo el diagnóstico realizado sobre las características del paraje y su población, sino también las políticas educativas implementadas para los pueblos indígenas en la década del 90. López (2013, p. 25) sostiene que la implementación de una política lingüístico-educativa de sumersión -esto es, la sumersión o asimilación en la lengua y cultura hegemónica- incluía la prohibición del uso de las lenguas indígenas en la escuela. El autor sostiene que a finales de 1970 y principios de 1980 los líderes y maestros indígenas comenzaron a adquirir cierta participación activa en aspectos vinculados a la educación indígena en toda América Latina. El paso de sumersión y transición al de mantenimiento y desarrollo se produce cuando la Educación Intercultural Bilingüe se convierte en una estrategia para el desarrollo de proyectos socioculturales y educativos en las áreas indígenas que involucran a los gobiernos, ONG, entre otros (López, 2013, p. 28). De este modo, se produce un cambio ideológico sobre el reposicionamiento de las lenguas y culturas indígenas ya que muchas normativas (leyes y reglamentos) reconocen el derecho de los pueblos a recibir educación en su lengua y cultura indígena.

3. Representaciones sobre los docentes, estudiantes y comunidad Wichí de Pozo del Sapo registradas en el PEI

Si bien el ideario educativo o Proyecto Educativo Institucional de los Hermanos Maristas está diseñado en base al respeto y mantenimiento de las prácticas lingüístico-educativas wichí y atendiendo a las necesidades de la comunidad, en el mismo se identifican algunas representaciones sobre los docentes y estudiantes indígenas y la comunidad de Pozo del Sapo que entran en tensión con lo propuesto en el documento del PEI.

A modo de ejemplo, se puede tomar el par docentes y estudiantes indígenas. En el PEI encontramos frases o sintagmas que categorizan a los docentes como: “en la planificación de las actividades se destaca el protagonismo de los docentes”, adoptan una “actitud directiva” y “falta de iniciativa de abordar textos que contribuyan a mejorar sus prácticas áulicas”. A los estudiantes se los representa como los que: “se limitan a ejecutar consignas”, “de participación irrelevante”, y un grupo que “requiere reformulaciones de los criterios evaluativos y parámetros pedagógicos”.

Presentamos dos fragmentos del PEI donde se explicitan los sintagmas mencionados:

Con respecto a los criterios que sustentan la planificación de las actividades, se destaca el protagonismo del docente, resultando irrelevante la participación de los alumnos, quienes se limitan a ejecutar las consignas – rasgo éste inherente a la idiosincrasia indígena, acentuado, sin duda, por la actitud directiva de los docentes en el aula. (…)

Los ADA’s, por su parte, reconocen su falta de iniciativa para abordar fuentes de información y textos que contribuyan a mejorar la tarea áulica cotidiana. (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 14)

Casi la totalidad de los alumnos de la U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz” sufren las secuelas de las “enfermedades de la miseria” y la desnutrición (4) y, por ello, afrontan el aprendizaje en condiciones altamente desfavorables y hasta adversas. En tal contexto desde el marco interpretativo de la niñez-indígena y “criollos pobres”, tal alimentada en su infancia, físicamente debilitada o enferma, socialmente minusvalorada y culturalmente vaciada, reformular los criterios evaluativos y de acreditación es un desafío para el que se requiere de una buena dosis de audacia y coraje (...) sostenemos la absoluta necesidad de aplicar nuevos parámetros pedagógicos para poder construir requisitos mínimos de evaluación, atendiendo a la particular situación del sujeto y sus ritmos de aprendizaje (…). (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 16)

Otro par de representaciones lo constituye: escuela y comunidad de Pozo del Sapo. Por un lado, la institución escolar es aquello que:

“transforma el entorno teniendo en cuenta el mandato esencial: enseñar y educar”,

promueve el “desarrollo humanizante y solidario”,

ayudará a la comunidad a “recuperar la memoria y reencontrar las raíces y preservar la cultura”.

Pero, a la vez, fomentar la transformación de las prácticas culturales para cambiarlas/transformarlas. En las siguientes citas se observa lo mencionado:

(…) que la Escuela “Cacique Francisco Supaz” al promover vínculos de intercambio con la Comunidad, ha demostrado disponer de una gran capacidad para transformar el entorno, aunque sin perder de vista el mandato esencial: enseñar, educar… “Promover el desarrollo humanizante y solidario” de la Comunidad, forma parte del Ideario Educativo Institucional. (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 18)

Conocer y hacer uso del derecho y el deber que los asiste de participar e involucrarse en los espacios educativos de la Escuela, con el objeto de “preservar sus pautas culturales” y de intervenir en la “organización y funcionamiento de los programas” (Cfr LFE, art. 5°, inc. q) y Convenio 169, art. 22), ha sido el primer paso en la formación de una conciencia transitiva. (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 18)

(…) la Escuela “Cacique Francisco Supaz” se ha visto atravesada por una aparente antinomia: por una parte, acompañar a la Comunidad en el largo y difícil camino de “recuperar la memoria”, “reencontrar las raíces”, “preservar la cultura”; y, por otra, asumir el rol de impulsar la transformación de la cultura, como medio para preservarla (U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz”, s/d, p. 18)

Y a la comunidad de Pozo del Sapo se la presenta discursivamente como aquel grupo que debe:

“participar e involucrarse en la escuela”,

“preservar y, a la vez, transformar sus prácticas culturales”.

Entonces, cuando se lee el PEI pareciera que el propósito de los Hermanos Maristas era, por un lado, fomentar la enseñanza de las prácticas lingüístico-culturales wichí y español y las prácticas religiosas maristas. Y por el otro, promover la participación de la comunidad en la escuela. La identificación de este propósito educativo-religioso permite hacer una nueva lectura del PEI en la que se posiciona o ubica a la comunidad de Pozo del Sapo como receptora “sin filtro” de todo aquello que se debe “humanizar”, “transformar” pero, a la vez, “preservar”.

Hecht (2006) en una investigación etnográfica realizada en escuelas con modalidad aborigen del Potrillo, El Chorro y El Tucumancito pertenecientes al Departamento de Ramón Lista, Formosa (Argentina), analiza los procesos de apropiación, resistencia y negociación de las prácticas y representaciones de las comunidades wichí y de los docentes indígenas y no indígenas con el objeto de mostrar la complejidad social subyacente en contextos de diversidad cultural. En estas escuelas se contempla la enseñanza de las prácticas lingüístico-culturales wichí y del español y la metodología de trabajo es la de pareja pedagógica. La alfabetización en la lengua indígena queda a cargo de los MEMAs (Maestros Especiales en Modalidad Aborigen) y la enseñanza de los contenidos en el español del maestro de grado. Hecht (2006, p. 98) describe al departamento de Ramón Lista como

una zona de lenguas en contacto, ya que por una parte, el wichí es la lengua materna de las comunidades indígenas y el español es la segunda lengua, mientras que por otra parte, el español es la lengua materna del resto de la población.

Los hallazgos de Hecht (2006) presentan ciertas similitudes con nuestra investigación, si bien se trata de referentes empíricos diferentes comparten ciertas características lingüísticas, pedagógicas y modos de organización social. Para los objetivos de este apartado retomamos: a) las representaciones sobre los docentes indígenas y no indígenas: como se mencionó la modalidad de trabajo en las escuelas de Ramón Lista es en parejas pedagógicas y, en ocasiones, esta metodología produce tensiones

… algunos MEMA se quejan de que su trabajo es boicoteado, quitándoseles espacio dentro de la clase y no dejándoles desarrollar su tarea eficazmente (…) siempre se mantienen vigentes las discusiones en torno a si los MEMA deberían “enseñar” o simplemente “traducir” lo que enseña el maestro. (Hecht, 2006, p. 101)

En las observaciones de campo se registró que los docentes indígenas (ADAs) de la U.E.G.P. N° 52 “Cacique Francisco Supaz” de Pozo del Sapo también trabajan en parejas pedagógicas (maestro de grado y docente indígena) y, en ocasiones, los ADAs ofician de traductores entre los niños y el docente no indígena (Baéz, comunicación personal, agosto 2023) y b) la función y/o rol de la escuela en la comunidad: Hecht (2006, p. 103) menciona que en Ramón Lista se concibe a las escuelas como las encargadas de la “valoración y rescate” de la cultura wichí a través de la incorporación de las prácticas lingüístico-culturales de este pueblo. Para los Hermanos Maristas la escuela es lo que ayudará a preservar, cambiar y transformar las prácticas culturales wichí.

Reflexiones finales

El Proyecto Educativo Institucional de la Unidad Educativa de Gestión Privada N°52 “Cacique Francisco Supaz” del Paraje Pozo del Sapo de Misión Nueva Pompeya (Chaco) es pionero para el momento histórico en el que surge, ya que se diseña en el marco de políticas compensatorias o de reparación histórica que otorgaban cierto reconocimiento de derechos a las poblaciones indígenas, sobre todo el acceso a una educación que contemple sus prácticas lingüístico-culturales y se comienzan a dar los primeros pasos en la profesionalización de los docentes indígenas. Se lo considera pionero porque es una de las primeras escuelas que diseña e implementa un PEI que responde a las características y necesidades de su población destinataria. Además, el PEI se implementa a pocos años del aniversario del quinto centenario de la Conquista de América y cuando se producen reformas constitucionales a nivel internacional, nacional y provincial en las que se reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas de América. También, constituye un proyecto novedoso porque, antes de elaborarlo, los Hermanos Maristas relevaron no solo las necesidades educativas de la población, sino también la situación socio-económica, demográfica, de salud.

A partir de la descripción de los aspectos más relevantes del mismo (la presentación de los Hermanos Maristas, los objetivos y la organización por ciclos que se plantean en el proyecto educativo y el rol de la lengua indígena en el aula), se identificaron representaciones que entran en tensión entre los intereses político-educativos de los Hermanos Maristas y los intereses y prácticas lingüístico-culturales de la comunidad wichí. Como consecuencia de esta tensión la comunidad se convierte en receptáculo de todo lo que hay que “humanizar”, “transformar” pero, a la vez, “preservar” e “integrar”. Este artículo constituye los primeros avances de una investigación en curso, en futuras investigaciones se buscará indagar en cómo se implementa efectivamente en el aula y en los diferentes ciclos educativos lo establecido en el PEI.

Referencias bibliográficas

Acompañándonos. Cartilla del área de seguimiento del CIFMA Nº 2 y 4, año II. Sáenz Peña, Chaco.

Araya Umaña, Sandra. (2002). Las representaciones sociales. Ejes teóricos para su discusión. Costa Rica, FLACSO. https://tinyurl.com/26sbhght

Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco. (1987). Ley N° 3258: de las Comunidades Indígenas. Chaco. https://tinyurl.com/2c5d2w6m

Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco. (1997). Ley N° 4449: General de Educación. Chaco. https://tinyurl.com/2dycppyf

Censabella, Marisa. (2009). Chaco ampliado. En Sichra, Inge (ed. y comp.), Atlas sociolingüístico de los pueblos indígenas de América Latina. Tomo I (pp. 143-169). Cochabamba, UNICEF/FUNDPROEIB Andes.

Congreso de la Nación Argentina. (1993). Ley Nº 24195: Federal de Educación. Buenos Aires. https://tinyurl.com/2hyeunfk

Consejo Nacional de Educación. (1922). Revista El Monitor de la Educación Común, 596. Buenos Aires, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. https://tinyurl.com/2y7kgsvl

Hecht, Ana Carolina y Zidarich, Mónica. (2016). Educación Intercultural Bilingüe en Chaco: Toba/Qom y Wichí. En: Pueblos Indígenas en la Argentina. Historias, culturas, lenguas y educación (pp. 7-29). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación y Deportes.

Hecht, Ana Carolina. (2006). De la familia wichí a la escuela intercultural bilingüe: procesos de apropiación, resistencia y negociación (Formosa, Argentina). Cuadernos Interculturales, 4(6), 93-113. https://tinyurl.com/2bw9z5qn

Instituto del Aborigen Chaqueño. (s/d). Mapa de la ubicación de los pueblos indígenas del Chaco. [IDACH]

Instituto Nacional De Estadísticas y Censos de la República Argentina. (2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. https://tinyurl.com/yyhh2hjx

Instituto Nacional De Estadísticas y Censos de la República Argentina. (2022). Censo de Población, Hogares y Viviendas. [INDEC] https://tinyurl.com/2c3w75nm

Instituto Nacional De Estadísticas y Censos de la República Argentina. (2004-2005). Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI). https://tinyurl.com/26lotovl

Jodelet, Denise. (1993). La representación social: fenómenos, concepto y teoría. En Moscovici, Serge (ed.), Psicología Social II (pp. 469-494). Barcelona, Paidós. https://tinyurl.com/2awvcyuo

González, Raúl Eduardo. (2023). ‘Evangelizar en la fraternidad’: el trabajo misional de los hermanos maristas entre los wichí de Nueva Pompeya (Chaco) [Tesis de maestría]. Buenos Aires, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Honorable Congreso de la Nación Argentina. (2006). Ley N°: 26206 de Educación Nacional. Buenos Aires. https://tinyurl.com/28pj8qrb

López, Luis Enrique. (2013). Del dicho al hecho…: desfases crecientes entre políticas y prácticas en la educación intercultural bilingüe en América Latina. Página y Signos. Revista de Lingüística y Literatura, 9, 11-78.

Medina, Mónica. (2015). Prácticas educativolingüísticas en la modalidad EIB: Una aproximación etnográfica a las clases de Qom la’ataqa en una escuela periurbana del barrio Mapic (Rcia, Chaco). Serie tesis 1. Resistencia, Editorial del Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI-CONICET/UNNE).

Unidad Educativa de Gestión Privada N° 52 “Cacique Francisco Supaz”. (s/d). Proyecto Educativo Institucional. Misión Nueva Pompeya. [U.E.G.P.]

Unamuno, Virginia. (2020). Hegemonía comunicativa, participación y voces subalternas: notas desde las aulas con niños y niñas wichi. Diálogos sobre Educación. Temas actuales en investigación cualitativa. 11(20), 1-14

Wallis, Cristóbal. (2016). Pueblos indígenas en la Argentina. Historias, culturas lenguas y educación 4: Iguales pero diferentes. Uniendo lo propio con lo ajeno: el pueblo wichí en la actualidad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Educación y Deportes.

*Ludmila Agustina Báez es estudiante avanzada de la Licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); adscripta a la cátedra Lingüística III del Profesorado y la Licenciatura en Letras y pasante de investigación del Núcleo de Estudios en Lingüística, Educación y Literatura (NELEL) con sede en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI-CONICET/UNNE). Becaria del programa “Chaco + i” convocatoria 2023 del Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI). Temáticas de interés: sociolingüística, políticas lingüísticas, educación intercultural bilingüe y etnografía.

**Mónica Marisel Medina es Doctora en Letras por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y Magíster en Antropología Social por la Universidad Nacional de Misiones. Es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI-CONICET/UNNE). También se desempeña como docente e investigadora de la UNNE. Actualmente es Jefa de Trabajos Prácticos en la cátedra “Culturas Originarias en el Gran Chaco” de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC, UNNE) y en Lingüística III en la Facultad de Humanidades de la UNNE. Sus líneas de investigación y producción se vinculan a problemáticas educativas y lingüísticas de niños/as y jóvenes indígenas del Norte Grande Argentino (especialmente toba/qom, wichí y mocoví/moqoit). Las áreas de investigación e interés son Antropología Lingüística, Sociolingüística, Etnografía y Antropología de la Educación.

Los resultados de esta investigación forman parte de un proyecto de beca de pregrado (2023-2024) otorgada por el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI) con el proyecto denominado: “Análisis de prácticas lingüístico-educativas en la U.E.G.P. N°52 “Cacique Francisco Supaz” de Misión Nueva Pompeya, Chaco”. Becaria: Ludmila A. Báez; directora: Dra. Mónica Medina.↩︎

Cabe mencionar que la imagen del documento PEI no presenta buena resolución, por eso el mapa compartido no posee una mejor definición de calidad.↩︎

En el PEI se presenta a la congregación de los Hermanos Maristas como el Instituto de Enseñanza General.↩︎

Marco normativo citado en PEI: Constitución Nacional y provincial; Ley Federal de Educación N° 24.195; Convenio 169 de la OIT, sobre “Pueblos Indígenas”; “Diseño Curricular - Lengua –EGB 1 y 2–”: Ministerio De Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de la Provincia del Chaco –“Lengua Aborigen”–; Resolución N° 425/90: Consejo General de Educación del Chaco; y Decreto N° 2.757/97: Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco.↩︎

Actualmente, la Educación Primaria Básica consta de dos ciclos: el primero de 1er a 3er grado y el segundo de 4to a 6to o 7mo; del mismo modo la Educación Secundaria (obligatoria) consta también de dos ciclos con una duración 5 o 6 años: uno básico común y uno orientado (Ley de Educación Nacional N° 26206, Honorable Congreso de la Nación Argentina, 2006).↩︎