| ARTÍCULOS |

https://doi.org/10.30972/clt.268267

CLRELyL 26 (2025). ISSN 2684-0499

| ARTÍCULOS |

https://doi.org/10.30972/clt.268267

CLRELyL 26 (2025). ISSN 2684-0499

Universidad Nacional de La Plata /Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

margaritamerbilhaa@gmail.com

Recibido: 04/12/2024 - Aceptado: 07/03/2025

Resumen

Este artículo indaga sobre las respuestas singulares a una experiencia compartida, que pueden leerse en la poesía de las hijas de dos militantes víctimas del terrorismo de Estado en Argentina, Alejandra Szir y María Ester Alonso Morales. Dos vidas, entonces, desplegadas en tres tiempos como bisagras –revolución/dictadura/democracia– y más tarde en dos geografías. Ambas poetas residen fuera del país. Alejandra Szir publicó Cuaderno en 2009. El primer libro de María Ester Alonso Morales, Entre dos orillas/Zwischen zwei Ufern, se publicó en La Plata en 2015. A partir de los poemas de Cuaderno y Entre dos orillas me pregunto, en dos momentos, qué gestos les permite hacer la poesía en cuanto a la posibilidad de escribir en qué consiste la vida con/en la ausencia de los padres de las autoras y, por otro lado, qué brindó la poesía en esa búsqueda.

Palabras clave: poetas hijas de perseguidos por el terrorismo de Estado en Argentina; memoria, política y poesía; María Ester Alonso Morales; Alejandra Szir; última dictadura cívico-militar en Argentina

Abstract

This article analyzes the singular responses to a common experience, as expressed in the poetic writings of two daughters of militants and victims of Argentinian State Terror: Alejandra Szir y María Ester Alonso Morales. Their lives are such displayed in three times, like hinges: Revolution/Dictatorship/Democracy, and afterwards in two geographies. Both currently live outside Argentina. Alejandra Szir published Cuaderno in 2009. María Ester Alonso Morales’s first book, Entre dos orillas/Zwischen zwei Ufern, was launched in La Plata in 2015. On the one hand, I question in their poems about how poetic writing makes possible to these women some gestures as writing about how is it to live with/in their fathers’ absence. On the other hand, I examine what poetry can offer in this search.

Keywords: victims of Argentinian State terror’s daughters poets; memory, politics and poetry; María Ester Alonso Morales; Alejandra Szir; last military and civil dictatorship in Argentina

Me propongo aquí indagar sobre las respuestas singulares a una experiencia compartida que pueden leerse en la poesía de las hijas de dos militantes víctimas del terrorismo de Estado en Argentina: Alejandra Szir y María Ester Alonso Morales.1 Ellas no conocieron las razones de la ausencia de sus padres hasta después de la dictadura. Dos vidas, entonces, desplegadas en tres tiempos como bisagras –revolución/dictadura/democracia– y más tarde en dos geografías. Alejandra Szir publicó Cuaderno en 2009 en Buenos Aires, su tercer libro de poesía después de Extrañas palabras (1998) y Suecia (2006). El primer libro de María Ester Alonso Morales, Entre dos orillas/Zwischen zwei Ufern, se publicó en La Plata en 2015; le siguieron Estirpe de navegantes. Bitácora poética (2016) y Corazones oprimidos. Postales poéticas (2018). Las dos vivían fuera del país cuando los publicaron. A partir de los poemas de Cuaderno y Entre dos orillas me voy a preguntar, en dos momentos, qué gestos la poesía les permite hacer, en cuanto a la posibilidad de escribir en qué consiste la vida con/en la ausencia de los padres de las autoras, y qué brindó la poesía en esa búsqueda.

1. Poesía y ausencia: componer una vida-después2 / una vida-sin

Empezaré por anotar un primer deslinde respecto de la poesía escrita por los hijos y las hijas de las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina.3 En ella, dar testimonio (del pasado) de los hechos que vivieron como víctimas, o de aquellos ocurridos a los padres y/o a las madres, en el modo en que lo hicieron en diferentes instancias públicas (en sede judicial, en medios de comunicación, en la sociedad civil en general) se vuelve prescindible. En efecto, la escritura se sustrae a cualquier forma (aun implícita) de explicación, de organización de la causalidad, propia de la lógica de la narración testimonial, en contraste con lo que sucede en las intervenciones públicas y los testimonios que hijos e hijas han llevado adelante principalmente desde la década del noventa hasta hoy. La escritura literaria, el cine, el arte abren la posibilidad de liberarse de las condiciones del relato. En el caso de la ficción, esta da lugar a desplazamientos respecto de lo vivido, a la reinvención, al cruce de lo ficticio con lo real.4 Ahora bien, si en el caso de la poesía, la voz se libera aún más de dichas condiciones, lo hace de una forma distinta a estas alteraciones que puede la ficción: es en la propia enunciación poética donde testificará la experiencia clave de haber sobrevivido, el hecho de que la vida haya seguido después del secuestro, que continúe ante la ausencia. De este modo, la posibilidad de acercar y alejar fragmentos que se centra en la enunciación de la voz, con todos los hiatos que aparezcan, de componer un permanente recomienzo, de salirse de una sucesión, parecen propicios para encontrar en la poesía una forma de hacer posible el encuentro, el contacto de la propia voz con el padre-destinatario o con su voz imaginada, aunque se haya perdido u olvidado.

En Cuaderno, de Alejandra Szir (2009), la poesía acompaña los múltiples acontecimientos que pueblan la vida cotidiana de una mujer adulta: vacaciones, un instante en una roca mirando el mar, un recorrido en bicicleta, el paso por otras llanuras; sueños recordados, llantos, escenas de cuerpos que se abrazan, maternidades, y así, múltiples escenas que se desprenden de las horas y los días. Esos instantes de una temporalidad efímera están en cierto modo capturados por la poesía, no porque encierren alguna epifanía ni iluminen o revelen una verdad –pues podría ser cualquier otro instante–, sino porque ingresan en un orden que permite afirmar la existencia propia con la historia de sus padres o madres a cuestas y sin ellos, para testificar la posibilidad de una vida después. Una vida después del escándalo existencial causado por el accionar represivo de las fuerzas militares y de seguridad argentinas desde comienzos de la década de 1970 y durante la última dictadura (1976-1983). Entonces el acto de componer cada poema también implica decirse en qué consiste y cómo se hace una vida sin. Esta noción intenta dar cuenta de una experiencia compartida por los hijos e hijas de las víctimas del terrorismo de Estado (en muchos casos, sobrevivientes), en la que la vida sin implica una multiplicidad de estados, de formas de seguir viviendo en la sociedad a partir de una ausencia por razones políticas, que se prolonga desde la infancia. Abarca entonces un tiempo actual que resulta inescindible de los hechos vividos tras la violencia ejercida por las políticas represivas de un Estado de excepción. Una vida sin el padre y/o sin la madre supuso y supone estados intermitentes de soledad, espera continua y silenciosa de ellos y ellas. En la adolescencia, también impulsó según los casos y en ciertos momentos, negaciones o añoranzas de otras vidas. En otros, búsquedas inagotables y reclamos de justicia. Así, en “La espera”, la voz parece querer convencerse de ese estado de expectante sin fin. Solo el ambiente exterior parece sostener a un cuerpo que espera, como si ayudara a constituirlo.5

Permanezco

ahora en el momento

cuando no me doy cuenta

retengo

el aire los brillos

serena es la vida al atraparme.

Esperar

es una idea de infinitud

no me corresponde

no puedo arrodillarme ante ella

pero en cierta forma

imperceptible

me rodea. (Szir, 2009, p. 39)

En la poesía de María Ester Alonso Morales, cuando hace falta contar, cuando hay testimonio de los hechos, este aparece fuera de un orden contiguo y se ve interrumpido por varios poemas que están escritos y dispuestos en la página como si se necesitara recordar toda la energía que ha nacido de los obstáculos y las intemperies. En su caso, no es una energía que el yo vive en soledad, y esto se advierte en los poemas dedicados a sus compañeros, a madres, a abuelas, a escenas en los juicios de lesa humanidad. En cada caso, los poemas testifican el modo en que la vida-después está en una constante puesta a prueba. Así lo dice un poema desde su título con un potente “ponele que puedo” (Alonso Morales, 2015, p. 74): se trata de un mandato de supervivencia posterior al genocidio. Por eso los versos funcionan como cúmulos de energía vital: breves y abruptos, acelerados, entrecortados, movedizos. Cada tanto, un verso largo plantea un pensamiento o una pregunta, como pausas necesarias para que la voz respire, se quede quieta y así pueda continuar. El impulso en clave de poesía –convocando una cosmovisión infantil– puede llegar a suspender incluso el hecho determinante del asesinato del padre y todo lo que vino después:

En mi país inventado

el sol siempre sale,

la tierra es caliente,

y el aire te envuelve

como en el vientre materno,

suave, cálido y húmedo.

(…)

en mi país inventado

todo es más fácil,

nada es imposible.

pierdo el miedo,

estoy a salvo,

es mi casa y nada malo puede pasar. (Alonso Morales, 2015, p. 32)

En el sueño de “El cielo sobre Lanús” hay también un desafío a lo imposible. El yo lírico puede “aceptar el trato justo” con el padre “que no viví”, vuelto presente en sueños, y conseguir que él sobreviva a cambio de la propia vida. El grito de “sobrevivimos” despeja por un momento la nostalgia. Lo mismo sucede con la guitarra negra del padre, en el poema homónimo, que sale del estuche y se vuelve a guardar para que permanezca “dormida/ en una esquina”. Los poemas dicen la nostalgia de la vida-sin hasta que, en el destierro elegido, esta queda empañada por otras nostalgias como la del ser migrante,6 de la madre que está lejos, de amigas y compañeros. Hace falta declinarlas en múltiples sinónimos y lenguas (“Nostalgia, añoranza, extrañar, echar de menos, morriña, Heimweh, Saudade”) para aproximarse a un sentido que se escurre, y tratar de entender la nueva vida presente. De este modo, además, la enumeración se hace eco de la infinidad de experiencias que evoca cada lengua. Este movimiento de salirse de la lengua materna también está presente en la perspectiva desterritorializada dada por la edición bilingüe por la que opta la autora. La traducción alemana nos ubica en otra lengua y en un lugar otro respecto del país natal, al tiempo que enfatiza la ausencia respecto de él.

Así es cómo la poesía permite a las hijas tomar la palabra, volverla pública –a través de los libros– y sustraerse a las expectativas respecto al testimonio público, o incluso al testimonio en sede judicial,7 que ha sido el primer discurso asumido, necesario en tiempos de silencio e impunidad. Hace posible el trazo de una “caligrafía” (Porrúa, 2011), en el sentido de esbozar un modo singular insoslayablemente marcado por el peso que ha tenido el testimonio, con sus reglas, en esta época. Si en los testimonios, tarde o temprano se vuelve un imperativo político ensayar explicaciones sobre los hechos y las circunstancias en los que fueron perpetrados persecuciones, secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos; el poema, en cambio, puede prescindir de ellas. Puede darse si así lo quiere la autora, pero de lo contrario, queda librado a que cada cual asocie, se acerque a, toque algo imposible de decirse de una vez o una sola vez. “Testimonio”, en efecto, se ha constituido en una palabra clave en el caso que de los hijos e hijas de las víctimas del genocidio en Argentina. Por un lado, se relaciona con los juicios de lesa humanidad, en los que participaron brindando testimonio sobre los crímenes cometidos contra sus familias. Pero también lo es porque, dentro de los códigos y prácticas de las agrupaciones de hijos e hijas que surgieron entre 1994 y 1995 en el país, “dar testimonio” fue la forma de nombrar el acto de tomar la palabra, que rompía los silencios sociales y/o familiares, para contar la historia de sus padres, la historia de esa reconstrucción y la propia historia.8 Otras formas de testimonio público que por lo general venían después de este primer paso, fue brindarlos en los homenajes organizados en distintas instituciones a lo largo de treinta años (universidades, escuelas secundarias, colegios de profesionales, organismos de gobierno y más recientemente, clubes de fútbol) o dar testimonio “histórico”9 (Pollack y Heinich, 1986) ante investigadores o equipos de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.

Con posterioridad a la publicación de los libros que aquí analizo, María Ester Alonso Morales participó como testigo en juicio de las Brigadas (Banfield, Quilmes y Lanús) del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, brindando testimonio en marzo de 2021 sobre el asesinato de su padre en 1974 y el secuestro y posterior encarcelamiento de su madre cuando estaba embarazada de ella y de su hermana gemela. Mientras preparaba su declaración en sede judicial, llevó adelante un ejercicio de escritura en un taller con el escritor y artista plástico Carlos Ríos. De esta experiencia surgió una edición artesanal que nombró como “expedientito”, titulada Ahora y siempre. Zeitzeugen: testigos de nuestro tiempo.10

Figura 1. Ejemplar de Ahora y siempre.

Figura 2. Ejemplar de Ahora y siempre.

Allí, precisamente, María Ester se sitúa en los bordes del testimonio, tensionando el relato de los hechos desde una visión íntima, e introduciendo breves poemas que operan como interrupciones en el género testimonial. Este testimonio intervenido, alterado, se construye a través de una palabra poetizada que se escribe desde el vacío, lo perdido, lo incesantemente indecible de la experiencia, abriendo una potencia y un gesto de fuga hacia lo singular.

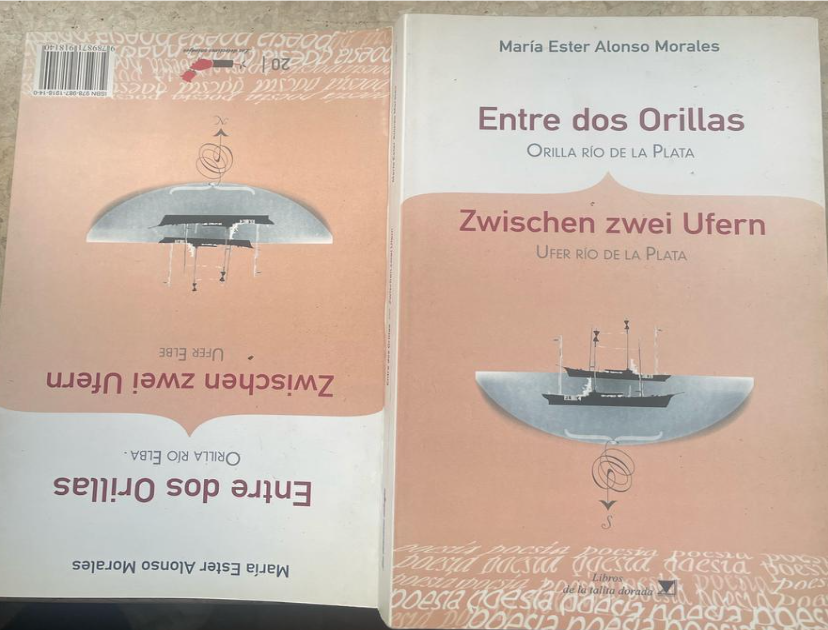

De esta manera, la poesía amplía y transforma la palabra testimonial. El poemario Entre dos orillas de María Ester Alonso Morales encuentra en la puesta en página una forma de abrirse a experiencias diversas en las que los hechos y experiencias vinculadas con la represión política y militar durante la última dictadura y en los años previos –el “temita”, en palabras de Mariana Eva Pérez; “Lo peor”, según Raquel Robles– permanecen por momentos en sordina. En efecto, el poemario está compuesto por dos partes que no están dispuestas consecutivamente sino en espejo:

Figura 3. Tapa de Entre dos orillas.

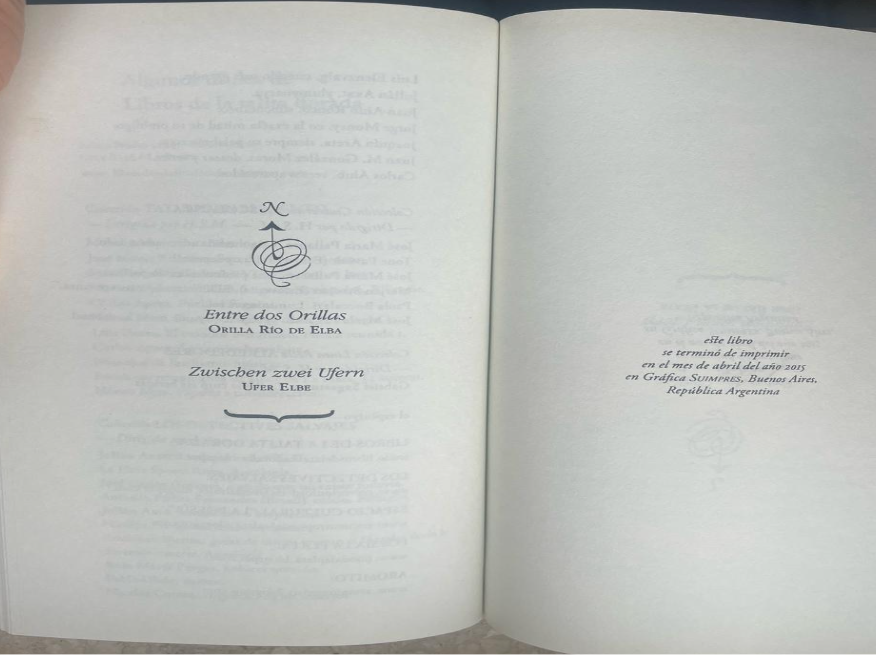

Figura 4. Páginas 84-85 de Entre dos orillas.

Figura 5. Páginas 86-87 de Entre dos orillas.

Figuran las orillas de dos ríos diferentes (el Río de La Plata y el río Elbe) que la voz poética, en un modo de estar marcado por la vida sin, que aquí propongo, ha adoptado alternativamente como punto de observación del mundo presente y del mundo pasado. De esta forma, Entre dos orillas hace sitio para que la poesía se aproxime al mundo en el presente, al tiempo que el origen y las circunstancias que determinaron la vida sin necesitan ser nombrados una y otra vez. Se trata, como veremos, de formatos duplicados, situados en un entrelugar, donde cualquier final se posterga ante la inminencia de un nuevo salto hacia el otro lado de la orilla.11

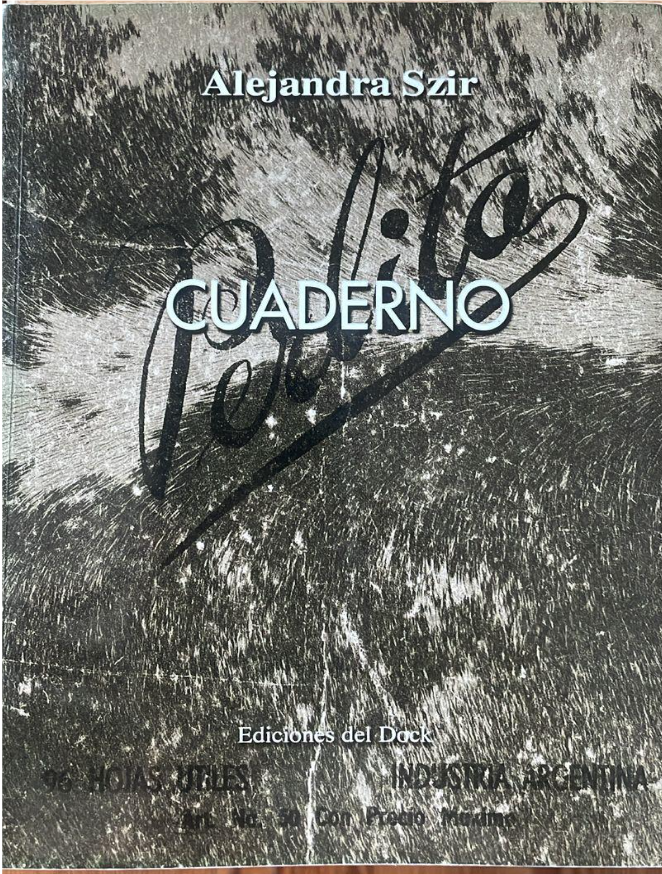

En Cuaderno (Szir), el accionar represivo que causó la ausencia del padre (su secuestro y desaparición) aparece en cierto modo encriptado en algunos poemas y carece además de una narración. El libro está compuesto por dos partes, entre las cuales la filiación con una persona desaparecida por la dictadura no se conoce a simple vista. Es en este sentido que se encuentra como un código encriptado, tal como veremos. La segunda parte del libro incorpora materialmente el pasado a través de la transcripción de citas anotadas en un cuaderno que perteneció a Pablo Szir (su padre, aunque esto no se explicite), y que fue conservado. Se trata de un objeto que proviene del pasado real, de un tiempo anterior al secuestro y desaparición del padre (esto tampoco se dice en el libro). En efecto, las marcas de la vida-antes –noción que puede ponerse en serie con la de la vida sin– se presentan como los signos de un código secreto, ya que los lectores tienen que asistir a la exposición de la ausencia del padre, pero sin conocerla necesariamente, en la medida en que, como he señalado, el vínculo filial nunca resulta completamente explícito.

Figura 6. Tapa de Cuaderno, de Alejandra Szir.

Así, en las últimas páginas de la primera parte, luego de dos poemas muy breves que, como haikus,12 registran mínimas imágenes visuales, viene un poema más extenso, de 55 versos, donde la voz poética inserta inesperadamente escenas de una intimidad pasada. El poema “La edad de la razón” se sitúa en la infancia, en un espacio imaginario que asocia impresiones cromáticas con recuerdos de momentos de contacto con “mi padre” y “mi madre” y a la vez conecta dichas huellas visuales con objetos de la vida diaria de una niña en edad escolar. Las imágenes recordadas irrumpen como destellos y desorientan al lector, que deberá actualizar la información leyendo los elementos encriptados del código secreto, que afloran en los versos:

El pasado es blanco.

Estantes biblioteca

ruinas de casas

autopista

tablero de ajedrez

nieve en París.

Antes del pasado

es amarilla la ropa de mi madre

la odalisca

Sherezada.

Es pequeña

ojos negros

pelo negro

piel canela

y se me aparece en sueños

a veces es ella

a veces un caballo blanco

en los sueños de guerras

de duelos.

Camino de jacarandás

leche chocolatada

en colectivo llego al centro

el trabajo de papá.

Es alto ojos azules

mirada triste.

Con sus libros

los vende los presta los regala

los edita

los esconde.

Yo escribo redacciones

para la escuela

en los recreos

en el cuaderno borrador.

Cuentos de hadas.

Hasta que un día

la injusticia me invita al panfleto.

Mi padre me llama aparte y me dice:

Descubrí este papelito en tu guardapolvo

escribís represión pero sabés qué es represión.

Entonces Sherezada

es mi padre

mi padre amarillo

guerrillero subversivo.

Y mi madre es blanca

con sus libros

su trabajo

alta y de ojos azules

mirada triste

en el centro.

Lo había cambiado porque así era en los cuentos.

(Szir, 2009, p. 60-61)

En el curso del poema se advierte además que la imaginación ha intervenido sobre las imágenes de la memoria de modo tal que la niña ha reinventado el pasado vivido y hace que el padre se haga presente en un tiempo donde en realidad él ya no estaba, para ejercer la autoridad paterna, al reprenderla por el uso de la palabra “represión”. Es en el poema donde se constituye en cierto sentido, como hija. Irónicamente, la niña altera el recuerdo intercambiando los colores que asociaba a su madre y su padre, y a ellos mismos como sus interlocutores. Por supuesto, la escena reinventada cobra existencia en la misma escritura del poema, pero además también tiene un correlato en otro acto de escritura situado en el pasado, en la infancia del yo. De este modo, el poema se convierte en un espacio de superposición de los tiempos, que podemos figurar en términos de “montaje de tiempos heterogéneos”, en el sentido en que lo ha pensado Didi-Huberman (2011, p. 46) para definir su epistemología del anacronismo: en este caso, el presente se superpone a distintos momentos del pasado. Las reinvenciones del pasado vivido e incluso las reinvenciones de un pasado no vivido, aunque sí vivido en la imaginación, reaparecen de manera insistente en las producciones de hijos e hijas de las víctimas del terrorismo de Estado, y en particular en la escritura de María Ester Alonso Morales que analizamos en este trabajo.

Tal como adelantamos, las palabras para decir la ausencia cobran forma como una situación inminente: la ausencia se anuncia por intermitencias mínimas para los que ya saben que Pablo Szir es un desaparecido por el accionar del terrorismo de Estado en Argentina, y queda oculta para los que no lo saben. Mientras en “La edad de la razón” (Szir, 2009, p. 60), aparecen las imágenes del padre (“guerrillero subversivo”) y de la madre (“mirada triste”), en el siguiente, que cierra la primera parte, sus figuras no están referidas, sino que asistimos a un diálogo con un interlocutor indefinido. El padre está ausente y esa ausencia ocupa todo el poema. Sugestivamente, su título replica las palabras impresas en la tapa del cuaderno –semantizado en los versos como una reliquia–, del cual sabremos unas páginas después que perteneció al padre: “Cuaderno Perlita 96 hojas útiles”. Solo entonces aflora a la superficie la asociación entre el cuaderno encontrado y el padre del sujeto imaginario13 y obliga a cualquier lector a releer hacia atrás: plantea un recomienzo, una lectura retroactiva que lo llevará desde la página más reciente hasta las anteriores. Así es como las palabras contenidas en el cuaderno y ahora transcriptas en el libro, que el lector descubre a continuación de los poemas, lo fuerzan a hacer memoria en el orden otro que propone el Cuaderno. Y sin embargo, el tesoro encontrado estaba antes, a la vista, porque la imagen de tapa del libro reproduce un cuaderno que parece una foto del cuaderno real. Este movimiento de relectura figura acaso el de la propia relectura de la identidad del padre como “revolucionario”, a partir de los once años. Pero en el texto, lo descubrimos después de los poemas del presente. El libro se inicia con estos poemas situados en la edad adulta y realiza una suerte de movimiento hacia atrás: ese es el orden elegido, un orden anacrónico, como una respuesta al orden de silencio y censura impuesto en tiempos de represión.

Veamos. En las primeras sesenta y cuatro páginas del libro, entonces, cada poema registra instantes desprendidos de la sucesión de los días: aquí una escena de amamantamiento del yo a su bebé, allá esta hija-madre se enoja con su hija, en otro hay un recuerdo de juegos infantiles con princesas y libros, haikus con paisajes, cuadros con ecos del poeta entrerriano Juan L. Ortiz, que hizo de la contemplación del mundo el hálito de su poesía. En la página 62, el último poema, “Cuaderno Perlita 96 hojas útiles” (Szir), el más extenso, produce una interrupción en el discurso del yo que ahora se dirige a alguien. El corte también está dado porque contiene dos relatos encadenados: el primero recuerda el encuentro casual de unas huellas fotográficas de vidas desconocidas: una “foto de niñas alrededor/de una vaca” (p. 62). Se trata de una foto que perduró dentro de un libro descubierto y hojeado en una librería y que la voz del poema quiere recuperar en secreto, para que no lo advierta el librero. Funciona como un mensaje cifrado que anuncia el segundo relato, una inminencia de algo secreto que el yo nombra como “su espejismo”, y refiere el hallazgo de “este cuaderno” que “es curioso porque/parece que lo hubiera inventado yo” (p. 62). El cuaderno aparece montado sobre varios tiempos, es en sí anacrónico, recomienza a existir en otro tiempo14 y ofrece “Palabras que te traen/ hacia mí/charlamos” (p. 63). La charla cobra realidad transcurriendo en el propio poema que transcribe palabras de otros como citas de autoridad (“las citas de siempre/ pero son tu voz ahora”, p. 63) y nombres de autores. El yo hace propias algunas palabras, en un movimiento que migra desde un afuera (inter)textual hacia el espacio vocal propio. Sin embargo, el encuentro no es idílico; en la charla hay desacuerdo, la hija plantea sus diferencias, señala contradicciones:

no me importa lo que cites

yo sé que no es verdad

el revolucionario

también quiere a su familia (Szir, 2009, p. 64)

El yo contradice la moral de la voluntad (“querer la revolución”) a partir de un mínimo ajuste que consiste en redefinir el verbo “querer” (que está supuesto) y exponer, en el que sí se mantiene, el orden de los afectos: “quiere a su familia”. Otro montaje posible, también encriptado, se cuela en la oralidad de la sintaxis: “no es verdad/ el revolucionario”. Los versos dicen y no dicen que la revolución no pudo ser.15

Descubrimos que el interlocutor de la instancia poética filial es el padre (el padre desaparecido) una vez concluida la lectura del poema, a partir de una breve “Nota” (Szir, 2009, p. 65) de presentación puesta en la página siguiente. Allí una voz impersonal informa sobre lo que sigue en el libro y al mismo tiempo sobre su propia operación de lectura (en el presente) porque menciona la incorporación en el cuaderno manuscrito, de anotaciones en cursiva:

Nota: A continuación se reproduce en su totalidad el manuscrito del que se extraen las citas que, encubiertas o no, figuran en el poema anterior. Sabemos que pertenecía a Pablo Szir, aunque él no haya puesto su nombre en ninguna parte. En cursiva hemos agregado algunas aclaraciones. (Szir, 2009, p. 65)

La “Nota” nombra a Pablo Szir, y debemos inferir lo más inmediato: dado que la persona mencionada tiene el mismo apellido que la autora, y que en páginas anteriores aparecen referencias al padre, posiblemente sean padre e hija. Ingresamos, entonces, en la dimensión biográfica y familiar. El libro produce la conexión entre diferentes sujetos de enunciación y escritura: la autora “real” que encontró, archivó, leyó, copió y anotó las citas; la voz poética; un tal “Pablo Szir”, el copista de citas de otros y autor/escribiente del cuaderno-antología. Este paradojal anuncio secreto que de a poco ha salido a la luz en la sucesión del poemario (en un movimiento parecido a la propia experiencia de la hija de un padre militante revolucionario), pero que mantiene una cierta indeterminación, me recuerda la noción de “inminencia de una revelación”, “de lo que todavía no es”, y entonces también “de lo que podría ser” que Néstor García Canclini propuso para dar cuenta de la estética contemporánea, sus prácticas culturales y los efectos de la literatura y las artes en nuestras sociedades “sin relato”. La estética de la inminencia, sostiene, “es un modo de hacer que trabaja en la zona de lo indeciso, irresuelto, lo que aún es posible” (García Canclini, 2014, p. 19). Y podríamos agregar que trabaja con múltiples modos de volver a nombrar, en sus microscópicas manifestaciones, la vida sin, la vida otra que siguió tras la desaparición o el asesinato de los padres. El secreto que encierra esta vida sin sale a la luz en los poemas.

La “Nota” produce una interrupción que incita optar entre dos movimientos: releer hacia atrás, ahora que sabemos algo más, o bien avanzar en la lectura. Lo que se abre es un forzoso dilema entre remontar el tiempo y seguir el sentido contiguo de la lectura, cediendo a la curiosidad. Si avanzamos, leeremos una sucesión de citas anotadas en un orden numérico cuya clasificación resulta enigmática. ¿Qué son esas citas, ciento sesenta y dos citas y una más sin numerar, elegidas en otro tiempo? Citas para sí, de la intimidad del pensamiento, para poder releer cada vez que quisiera y pudiera. Para estudiar cine, recordar ficciones, iniciar una reflexión, para confortarse en tiempos que se sospechan difíciles, si se tienen en cuenta la recurrente presencia de las palabras muerte/no muerte. Son citas que motivan a seguir viviendo, pensando, militando, notas para un tiempo siempre postergado, pero también para ganar tiempo, porque reúnen varias lecturas, puestas en un solo manuscrito y al alcance de la mano. Más aún: quien compone la antología de citas está ausente, ya que no hay firma en el cuaderno. Su identidad quizás esté solo en la huella de la letra manuscrita, a condición de que alguien la pueda reconocer. El autor-copista también, en cierto modo, escenifica, dispone en un escenario, actúa, re-presenta las palabras de otros: está presente en el gesto de registrar su lectura, de mostrarlas y escenificarlas. El autor es un “gesto”, como dice Agamben. Es una actuación destinada a señalarse en la disposición de las citas y en lo que estas vienen a suplir: ideas, sentimientos, pensamientos de Pablo Szir. Como autor-copista, no se sabe del todo dónde está; ocupa el lugar de la utopía de la indiferenciación de la voz que Foucault imaginó posible en una cultura donde ya no importara quién hablara sino que “todos los discursos, cualquiera sea su estatuto, su forma, su valor […] se desarrollarían en el anonimato del susurro” (Agamben, 2005, p. 42).

El gesto de archivación de las palabras copiadas en el cuaderno, a su vez, se duplica en el impulso –en los términos de Hal Foster (2016)– que lleva a la hija a incorporar el cuaderno archivado a su propio libro y alojar así las huellas del padre ausente. Por eso en el poema, el yo recuerda que la primera vez que vio el cuaderno pensó que “era algo puesto para mí”: expuesto, en efecto, para sí (Pablo o quien lo leyera). ¿Qué cosa se re-presenta? Probablemente la vida, la vida “infame” para el orden estatal: una entrega a la revolución, si hace falta con la muerte, siempre conjurada a la vez; una opción por la acción armada para terminar con el orden que se creía poder derribar. Por último, el padre está presente en el gesto entre línea y línea, en el gesto de copiar para mostrar. Eso sucede una vez que la hija lo ha descubierto, ha activado el mecanismo que estaba detenido y después, ha elegido las citas para incorporarlas a su poema haciendo que se toquen las palabras propias y las del cuaderno. El padre nace como autor y reaparece por la escritura del libro, desde el pasado.16

Si optamos por leer las citas, además, es posible que hagamos una lectura veloz para volver y resolver el enigma: ¿Qué citas eligió la poeta para dialogar? Alejandra lanza un desafío a la memoria de quien lee. Pues, tal como sucede con la memoria de la dictadura y el terrorismo de Estado, no se puede portar sola; cuantos más la portan, mejor se fortalece. Será entonces una lectura entre las dos voces, la alquimia del encuentro en la materialidad del libro. Es inminencia: releer el poemario hacia atrás para leer de nuevo con una (imposible) memoria de las palabras citadas. Ahora comprendemos que cada verso y cada palabra de Cuaderno tocaban al padre a través de las palabras. No solo porque el libro actúa, dramatiza un diálogo con él, sino porque copia las mismas palabras que el padre alguna vez copió: repite el mismo gesto, aunque con una diferencia mínima (como el cuadro blanco sobre fondo blanco): elige unas palabras y deja otras. De tal manera, la lectura nunca concluye del todo.

Algo así sucede con la guitarra negra sin cuerdas de Jacinto, objeto archivado, irreparable pero siempre guardado en una esquina:

Guitarra negra,

guitarra vieja,

guitarra sucia,

guitarra rota

como tu pecho.

Hemorragia /

Intratoráxica /

Causada/

por proyectil /

de arma /

de fuego /

Intento repararla.

Es inútil,

no puedo

le doy vuelta,

faltan partes,

faltan cuerdas.

La limpio,

le saco brillo.

Guitarra muda

no toca

zambas

ni chacareras

ni canciones

de protesta.

La guardo

con cuidado

en su funda

ahí queda

dormida

en una esquina

con mis recuerdos. (Alonso Morales, 2015, p. 43)

Algo similar sucede con las primeras sesenta y dos páginas de Cuaderno, donde Pablo, el padre desaparecido, no estaba presente del todo pero que, cuando aparece en medio del camino, obliga a volver a leer hacia atrás y a empezar de nuevo.

La inminencia de una revelación, la de la presencia del padre ausente, la posibilidad de que cobre entidad –en la escritura– algo que pertenece al orden de lo inconcluso, sucede también en la poesía de María Ester, cuando la voz o instancia poética arriesga su vida para salvar al padre y evitar su muerte como si todavía fuera posible. Pero, además, la fantasía del encuentro sucedido en y por el poema, a la vez que permite realizar un encuentro soñado, no deja de ser el lugar donde se hace patente un efecto de la ausencia: el desconocimiento de un padre respecto de su hija, y la posibilidad de que ella pueda mantener oculta su identidad ante el propio padre. En “El cielo sobre Lanús” (Alonso Morales, 2015, p. 30), asiste en sueños a una escena imposible, propia del fantasy o de los cuentos de hadas:

Este ángel me dijo:

te concedo viajar al pasado,

al año 1974,

al fatídico día,

presentarte a tu padre,

cara a cara

y sin revelarle tu identidad,

advertirle de su peligro.

Me puso una condición:

si lo conseguía,

si lograba que

se salvase,

yo no existiría,

no habría nacido jamás (p. 30)

El poema encuentra formas de remontar el tiempo otorgando un carácter alternativo, por ende abierto, no fijado– a hechos sucedidos en el pasado. Y esta vez, la hija es la que se sacrifica para salvar al padre y revertir el destino. Pero formula una aporía entre, por un lado, ser hija sin haber tenido al padre en su vida y, por otro, que el padre pueda estar, pueda sobrevivir a cambio de la propia vida, es decir renunciando a ser su hija. Asistimos así a distintos modos en que la poesía toca algo que sucede en la vida diaria de los hijos: aunque no lo quieran, ni lo busquen o se resistan a ello, el pasado del padre, de la madre o de ambos, conocido y por conocer, el pasado que dio lugar a la vida después convive con el presente de la vida sin y lo condiciona. El poema, sin embargo, hace posible imaginar el encuentro entre ambos y da forma al vínculo filial.

2. ¿Dónde estás?, ¿dónde están?

Podría decirse que la poesía de María Ester Alonso Morales está movida por un impulso orientado a compartir el reclamo de “¿Dónde están?”, aquel reclamo pronunciado por las Madres de Plaza de Mayo en los años de la dictadura y al salir de ella. La ausencia causada por la desaparición forzada de personas durante la última dictadura cívico-militar argentina se vivió por años como un silencio, que un día cada hijo e hija buscó romper. La memoria de ese silencio aflora en algunos versos y de ella nace una particular energía para comunicar la experiencia en torno a la ruptura de los silencios, a nombrar los crímenes de lesa humanidad y enfrentar la adversidad, sabiéndose hijas de revolucionarios. Así se explica la expresividad de los afectos sobre los que vuelven algunos poemas, en una suerte de movimiento intermitente que figura el de la vida-sin: del silencio al nombrar, de la espera a la costumbre de la ausencia. La poesía se convierte en una vía para compartir el corazón apelando a lo coloquial y a lo compartido: la voz poética quiere17 exponer sus afectos y tocar los nuestros, como una forma de indagar la identidad a través del decir poético. En una de las primeras entradas/fechas de la “bitácora poética” de Estirpe de navegantes (Alonso Morales), de un modo lúdico, el poema se abre como la expresión de un pensamiento mágico:

Soplar

que se vayan lejos

penas,

angustias,

tristezas.

Loslassen/dejar ir

definitivamente

amores perdidos,

desengaños,

desencantos,

desilusiones.

Limpiar

el alma,

hacer sitio

para lo nuevo

de la vida.

Soltar

nudos,

amarras,

ataduras

que nos retienen.

Loslassen

Respirar profundo

Alivianarse,

Ser libre,

Ser feliz. (Alonso Morales, 2016, p. 32)

En cierto modo, la escritura es la que cumple el deseo de “limpiar el alma” para “hacer sitio para lo nuevo de la vida” y hacer posible que la voz encuentre intermitentemente la energía como pulsión de vida a pesar de la pérdida y la distancia. El poema “Optimismo contagioso” (Alonso Morales, 2015, p. 86) cifra este sentido configurado alrededor de una energía o impulso vital, a lo largo del libro: los versos iniciales “Tengo un subidón/ de alegría incontenible” (p. 86), plasman lo lúdico/infantil evocado ya por el término afectivo y coloquial “subidón” e imprimen el tono al resto de los versos. Vale la pena citar las dos primeras estrofas:

Tengo un subidón

de alegría incontenible,

un entusiasmo infantil,

un optimismo renovado

que no puedo disimular

ni esconderlo.

Perdón,

la verdad

no sé a qué se debe,

ni de dónde es que me viene. (p. 86)

Los lectores y lectoras descubrimos en los sucesivos poemas que el deseo de escritura nació en el extranjero y en la edad adulta. María Ester Alonso Morales escribe lejos de la vida pasada en su país intentando el engañoso “salto pa’delante”. La poesía se presenta como un posible punto de encuentro, como una promesa de volver a nacer de ese “padre que no conocí”, de darse una cita con el padre al que llega a salvar en sueños. Su poesía señala lo inminente: acercarse a decir lo que no es o lo que podría ser, abrirse a lo que no se termina de conocer. Escribe la nostalgia del recuerdo imposible del padre, pero vivido como real.

Los poemas de Alejandra Szir, por su parte, evitan el relato-testimonio, acaso por pudor de revelarse de una vez y por completo. En ellos el padre está aludido sin ser nombrado, está en silencio, en los versos. Lo sabe ella, hasta que al final del camino recorrido en el poemario, el padre aparece en el acto de volverlo presente (después de haberlo buscado) en los blancos entre una y otra cita, que son como huellas de las lecturas filiales. El padre se encuentra/se revela en una inminencia, en algo que no se termina de anunciar hasta que en una página irrumpe su nombre, del mismo modo que un día apareció el cuaderno en la vida de la hija. El libro los reúne en una experiencia de descubrimiento y desocultamiento. La hija restituye, en las huellas de pensamiento legibles en el cuaderno del padre, la parte de una vida que nunca termina de conocer.

Conclusiones

Quisiera concluir sugiriendo que los poemas de María Ester Alonso Morales y Alejandra Szir activan mecanismos para tocar a los padres –en el sentido de aproximarse a ellos desde el cuerpo– en un encuentro soñado o bien materializado en el acto de leer una misma cita, de volver a transcribirla e intervenirla, o también de componer con restos de objetos, recuerdos de otros como formas de hacer presentes a los padres en el libro. Esa posibilidad abierta por la escritura se articula mediante palabras pronunciadas y dirigidas hacia afuera. A su modo, estas palabras anclan la búsqueda personal –el “¿dónde estás?”– en el reclamo público y colectivo de las mayores (las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los familiares y los integrantes de la sociedad civil), de los coetáneos y de las generaciones que nacieron después de la dictadura. En otros términos, anclan la búsqueda personal en la consigna histórica, compartida –tan conocida en muchas partes del mundo– del “¿Dónde están?”.

Referencias bibliográficas

Agamben, Giorgio. (2005). El autor como gesto. En Profanaciones (pp. 81-94). Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.

Alonso Morales, María Ester. (2015). Entre dos orillas. La Plata, Libros de la Talita Dorada.

Alonso Morales, María Ester. (2016). Estirpe de navegantes. Bitácora poética. Pontearas, Editorial Novas do Eixo Atlántico.

Arias, Lola. (2016). Mi vida después y otros textos. Buenos Aires, Random House.

Axat, Julián. (03 de abril de 2022). ‘El expedientito’. Un relato conmovedor para documentar el horror. El cohete a la luna. https://tinyurl.com/2yd5gzdt

Basile, Teresa. (2019). Infancias. La narrativa argentina de HIJOS. Villa María, Eduvim.

Didi-Huberman, George. (2011). Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.

Foster, Hal. (2016). El impulso de archivo, Nimio, 3, 102-125. https://tinyurl.com/2djgfx2u

García Canclini, Néstor. (2010). La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia. Buenos Aires, Katz.

García Canclini, Néstor. (2014). ¿Por qué hay literatura y no más bien nada? En Basile, Teresa y Foffani, Enrique (coords.), Literaturas compartidas (pp. 11-25). Memoria Académica, Universidad Nacional de La Plata. https://tinyurl.com/266y4ble

Guerrero, Javier. (2024). Morir de archivo. Transas, Buenos Aires, UNSAM. https://tinyurl.com/2a3um4fb

Monteleone, Jorge. (2003). La hora de los tristes corazones. El sujeto imaginario en la poesía romántica argentina. En Schvartzman, Julio (dir. del volumen), La lucha de los lenguajes, Jitrik, Noé (dir. de la obra), Historia crítica de la literatura argentina. Vol. 2. (pp. 119-160). Buenos Aires, Emecé.

Nancy, Jean-Luc. (2017). El deseo. Buenos Aires, Capital Intelectual.

Pollak, Michael y Heinich, Nathalie. (2006). El testimonio. En Pollak, Michael, Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límite (pp. 53-112). La Plata, Ed. Al Margen.

Porrúa, Ana. (2011). Caligrafía tonal. Ensayos sobre poesía. Buenos Aires, Entropía.

Szir, Alejandra. (2009). Cuaderno. Buenos Aires, Ediciones del Dock.

Tavernini, Emiliano. (2023). Memorias salvajes. Edición, poesía y política en torno al pasado reciente argentino. La Plata/Misiones/Los polvorines, Universidad Nacional de La Plata/Universidad Nacional de Misiones/Universidad Nacional de General Sarmiento.

*Margarita Merbilhaá es Doctora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Mastère-DEA por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHESS, París). Es Investigadora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS, CONICET-UNLP) y Profesora Adjunta de Literatura Francesa de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Ha publicado trabajos en revistas nacionales e internacionales sobre redes, transferencias culturales y revistas de latinoamericanos en París a comienzos del siglo XX y otros temas de Historia intelectual y de la edición en Argentina. Tiene también trabajos sobre problemas de literatura y memoria. Ha integrado distintos PICT y Proyectos de Investigación sobre esas temáticas. Es co-autora de Escenas de la vida literaria en Buenos Aires. Memorialistas culturales, 1870-1920 (2015) y de Memorias del BIM: biografías. Las víctimas de la Fuerza de Tareas 5 en La Plata, Berisso y Ensenada (2015; 2019).

En varios aspectos, las vidas de estas dos poetas se presentan paralelas. Crecieron con sus madres, no conocieron desde el principio las razones de la ausencia de sus padres y sus infancias transcurrieron en lugares muy diferentes (en las ciudades de Santiago del Estero, La Plata y Buenos Aires). Alejandra Szir tiene recuerdos con su padre; María Ester Alonso Morales y su hermana melliza nacieron un mes y medio después de la muerte de Jacinto Alonso, un militante del PRT-ERP muerto en un enfrentamiento el 7 de octubre de 1974. María Ester no tuvo el apellido paterno hasta después de los veinte años, cuando a mediados de los noventa decidió iniciar un juicio de filiación para poder llevar el apellido de su padre y tuvo que buscar ella misma en una dependencia judicial el expediente de la muerte de su padre. Su hermana murió a los quince años sin conocer la historia de Jacinto. Alejandra es la tercera hija de Pablo Szir, cineasta y militante de Montoneros, secuestrado y desaparecido desde el 29 de octubre de 1976. A los once años, tras un pequeño acto de rebeldía que tuvo en la escuela, su madre le contó que su padre había sido guerrillero. En democracia, ambas se acercaron a la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio) en Buenos Aires y en La Plata. En la década del 2000, dejaron Argentina para instalarse con sus familias en Europa (Alemania, en el caso de María Ester Alonso y Países Bajos, en el caso de Alejandra). Fue en la experiencia del destierro donde se afirmó su deseo de escribir poesía (esta información fue recabada por conocimiento directo de la autora). En 2020, publicaron juntas el libro con poemas de ambas, Hermanatria.↩︎

Esta noción está inspirada en la obra de teatro de Lola Arias, Mi vida después (publicada en 2016). Se trata de una obra de teatro interpretada durante varios años desde 2009, en la que distintos hijos reconstruyen la vida de sus padres a partir de distintos materiales (fotografías, filmaciones, cartas y recuerdos propios). Existe una edición posterior en libro que compila tres obras de la autora a modo de una trilogía.↩︎

Las producciones literarias y artísticas de hijos e hijas de desaparecidos, asesinados, presos políticos y exiliados emergieron a fines de la década de 1990 y en su gran mayoría a lo largo de las dos primeras décadas de este siglo. Sobre la escritura de poesía de hijos e hijas de las víctimas del genocidio en Argentina, ver los trabajos de Emiliano Tavernini, entre ellos su libro reciente (2023).↩︎

Sobre las narrativas de hijos e hijas, remito al indispensable libro de Teresa Basile, Infancias (2019).↩︎

Agradezco a Florencia Bonfiglio por esta observación y la lectura de este trabajo.↩︎

A modo de ejemplo, veamos el segundo poema de la parte del libro ubicada en la orilla del Norte, que se titula “Flores trasplantadas”: “Para Saide/ migrar/ es perder el hogar. // Me aclara, /es trasplantar una flor, /lleva tiempo/ echar raíces/ en suelo nuevo. // Así estamos,/ flores trasplantadas./ ¿Cuánto más/ tendremos que esperar/ para crecer?” (Alonso Morales, 2015, p. 22).↩︎

A partir del surgimiento de las agrupaciones de H.I.J.O.S. la presencia pública de los hijos e hijas de desaparecido/as y asesinado/as por el terrorismo de Estado que daban testimonio de lo sucedido a sus padres en actos, encuentros, manifestaciones y a través de distintos medios de comunicación se convirtió en una práctica frecuente. Otra forma de testimoniar se dio en el ámbito judicial, por parte de los y las ex detenidos/as y sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y de familiares de las víctimas. Los primeros testimonios fueron dados en los distintos juicios de lesa humanidad celebrados en el país desde el año 1985, con el denominado “Juicio a las Juntas militares”, hasta los “Juicios por la Verdad” impulsados por algunos tribunales federales a fines de los años 1990 en medio de un contexto de impunidad causado por la promulgación de leyes que interrumpieron la investigación de crímenes durante la dictadura (Leyes conocidas como “de Punto Final”, de 1986, y de “Obediencia Debida”, de 1989) y por los indultos promulgados por el entonces presidente Carlos Menem. En 2003, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, comenzó un proceso de reactivación de los juicios y de condenas tras la derogación de las llamadas leyes de impunidad. Los hijos e hijas prestaron numerosos testimonios tanto en los Juicios por la Verdad como en muchas causas reabiertas o abiertas para investigar el secuestro, desaparición o asesinato de sus padres y madres.↩︎

Por supuesto, por fuera de las agrupaciones de H.I.J.O.S, el acto de dar testimonio también ha estado presente en la vida de hijos e hijas, como una experiencia siempre costosa a la hora de hablar de su historia, en sus relaciones de amistad, amorosas, laborales o en otros ámbitos de sociabilidad.↩︎

En “El testimonio”, publicado en Francia en 1986, Michel Pollak y Nathalie Heinich (2006) analizan y clasifican distintos tipos de testimonio de personas sobrevivientes del campo de concentración nazi de Auschwitz. Un rasgo sobresaliente de los testimonios judiciales, de los históricos, los científicos y los políticos es según los autores, que en dichas exposiciones los testigos son llevados a referir acontecimientos centrados en los hechos vividos, en pos de brindar pruebas judiciales o de restituir la “verdad”, mediante una enunciación que busca borrar las emociones y al sujeto para volver más “objetivo” el relato. En otro tipo de relatos autobiográficos, bajo formas noveladas o ficcionales aparecen aspectos más personales, aunque persiste esta búsqueda de verdad y justicia.↩︎

Sobre Ahora y siempre, ver la lúcida nota escrita por Julián Axat (2022) para El cohete a luna.↩︎

Volveré más adelante sobre la noción de inminencia que propongo analizar a partir de las teorizaciones de Néstor García Canclini (2010).↩︎

Son los poemas “Castaño en flor”: “Unos patos se deslizan por el pasto/ temblar y cantar al sol./ mientras atardece desde la ventana/por fin estar sola./ Los mosquitos cada vez más cerca/ no entienden el frío./ El grupo de mujeres/ ríe” (p. 58).

Y “Llanura”: “Qué es lo que hay allá/ que está en todas partes/ y sobre todo cerca./ Emociona” (p. 59).↩︎

Tomo esta noción de Jorge Monteleone: “El sujeto imaginario es el sujeto de la enunciación poética que se articula con todas las inscripciones de persona en el corpus poético de un autor –donde el pronombre de primera persona es dominante. Se vincula con el “sujeto social” o “simbólico” en cuanto se objetiva en un espacio público. A su vez, el ‘autor’ (o figura autoral) proporciona a las objetivaciones simbólico-sociales su propia experiencia biográfica. Todas estas mediaciones son realizadas por el lenguaje” (2003, p. 119).↩︎

Exactamente eso define Didi-Huberman en la noción de anacronismo como “montaje de tiempos heterogéneos” (2011, p. 46).↩︎

A nivel sintáctico, la ausencia de puntuación (de comas) lleva a una indecidibilidad respecto de dos lecturas posibles. Se produce una ambigüedad entre las dos posibles proposiciones mencionadas (“no es verdad el revolucionario” y “el revolucionario también quiere a su familia”) y la pausa del encabalgamiento no la resuelve puesto que también son dos los encabalgamientos: entre “verdad” y “revolucionario”, y entre “revolucionario” y “también”.↩︎

Resulta elocuente la manera en que el libro de Alejandra Szir “piensa” poéticamente aquello que ha sido recientemente desarrollado teóricamente por Javier Guerrero en la revista Transas: “Propongo, por el contrario, una reflexión sobre aquello que se compone más allá de la muerte, que cobra vida desde la ultratumba pero se gesta como sobrevida con independencia de la mano viva del autor, quien paradójicamente vuelve con la ayuda de otras manos, prostéticas y amorosas, para poder escribir. La sala de consulta es una superficie muy alejada del sepulcro que debemos acariciar para acercarnos a aquello que está allí, aunque todavía no lo sepamos. El archivo se halla más allá del circuito cerrado de la vida, más allá de su revisión post mortem; o, mejor dicho, el archivo sencillamente se concibe más allá” (2024, párr. 4).↩︎

En este caso, entiendo “querer” no tanto en el sentido de una intención sino como un impulso vital o movimiento hacia lo desconocido. Esta noción se relaciona con las aproximaciones que propuso recientemente Jean-Luc Nancy en una conferencia de 2012 que fue traducida y publicada en español bajo el título de El deseo: “Desear es un estado, no me gusta mucho la palabra, es una disposición que siempre está en movimiento, un impulso, una tensión, no para tener algo sino simplemente para ser alguien. Por esta razón no vivimos sino del deseo de vivir” (2017, p. 27).↩︎