| ARTÍCULOS |

https://doi.org/10.30972/clt.268278

CLRELyL 26 (2025). ISSN 2684-0499

| ARTÍCULOS |

https://doi.org/10.30972/clt.268278

CLRELyL 26 (2025). ISSN 2684-0499

Universidad de Buenos Aires / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

maguilopezgarcia@yahoo.com.ar

Recibido: 05/11/2024 - Aceptado: 21/02/2025

Resumen

La revista La ilustración infantil (Buenos Aires, 1886-1887) representó un punto de inflexión en las publicaciones infantiles argentinas del siglo XIX debido a que emprendió la educación de la mirada atravesando la lógica de la cultura escrita con la cultura de lo visible. Esta operación representó un desacople respecto de la cultura letrada promovida entonces desde la escuela y, con ello, inauguró una nueva estrategia para convocar y configurar al público infantil: la lectura de imágenes. En este trabajo, enmarcado en la perspectiva glotopolítica, nos proponemos, en primer lugar, exponer las características materiales y estructurales del material exhumado. Luego, haremos foco en algunas secciones de la revista para dar cuenta de la articulación con su contexto histórico-político y ponderar su aporte específico a la serie de las revistas infantiles argentinas de fines del s. XIX.

Palabras clave: prensa escrita siglo XIX; prensa infantil siglo XIX; prensa ilustrada; educación argentina s. XIX

Abstract

The magazine La ilustración infantil (Buenos Aires, 1886-1887) set a turning point for the 19th century Argentinian children’s publications by combining the logic of written culture with that of the visual culture, and by educating children to read images. This initiative represented a detachment from the lettered culture promoted at the time by the school and, therefore, inaugurated a new strategy to appeal to and configure children as a public: the reading of images. In this paper, framed in the glotopolitical perspective, we seek, first of all, to expose the material and structural characteristics of the magazine. Secondly, we will focus on some sections in order to analyze this magazine´s articulation within its historical and political context, and to assess its specific contribution to the series of Argentine children's magazines from the late 19th century.

Keywords: 19th century children’s magazines; 19th century written press; illustrated press; Argentinian 19th century educational administration

Introducción

La ilustración infantil (en adelante, LII), fundada y dirigida por el periodista Francisco Bourel, se publicó en Buenos Aires entre octubre de 1886 y mayo de 1887. Esta revista representa un punto de inflexión en las publicaciones infantiles argentinas del s. XIX en su preocupación por atravesar la lógica de la cultura escrita con la educación para una cultura visual. En efecto, es la primera revista infantil argentina en emplear técnicas de ilustración moderna, como el fotograbado, en sus ilustraciones. Su nombre expresa la búsqueda de filiación: por un lado, alude al universo de la imagen, cuya exploración técnica era relativamente reciente (aunque ya tenía un recorrido en Europa)1 y, por otro, es declaración de ideario, de adscripción a un modelo de Estado, que también se reflejaba en el debate educativo (Basualdo, 2009; Campobassi, 1956; Narodowski, 1994; Solari, 1972) y en el control legal de la infancia (Zapiola, 2010 y 2013) y en el programa de higiene y salud (Khol, 2006).

Nuestra hipótesis de trabajo es que este emprendimiento editorial fue posible, naturalmente, gracias a los avances técnicos en la reproducción de la imagen, pero las características específicas de la revista (estructura, temáticas, estilo) responden básicamente al hecho de que la promulgación de la Ley 1420 había cancelado cierto orden polémico característico de las revistas infantiles anteriores (cfr. López García, 2022 y 2023) abriendo el espacio para la renovación del género. La revista, dos años posterior a esa primera Ley de Educación, vinculó por primera vez la prensa periódica infantil con la lectura ociosa, y canalizó la necesidad de convertir a la niñez en un nicho de mercado.

A los efectos de analizar este material atendiendo a su complejidad, la investigación se enmarca en el enfoque glotopolítico (Arnoux, 2006 y 2016; Ennis, 2021). Esta disciplina se ocupa de estudiar las intervenciones que hacen los estados, instituciones con similares atributos, o incluso agentes particulares, para regular los usos del lenguaje y su circulación en el espacio público. La glotopolítica se interesa por identificar las distintas posiciones ideológicas y los proyectos políticos que subyacen a los instrumentos de difusión de la palabra. Por ejemplo, en el caso de la revista infanto-juvenil que nos ocupa, las condiciones administrativas, legales, demográficas, religiosas, entre otras, constituyen un entramado que debe ser recuperado, si se quiere arribar a una descripción acabada del rol que cumplió este material en su contexto específico. En adscripción a la propuesta de la glotopolítica, este archivo es abordado a través de estrategias de análisis del discurso (Arnoux, 2006 y 2016; Maingueneau, 2018), asumiendo que todo discurso es parte de un sistema anclado históricamente y, por tanto, está sometido a la circulación de modos de decir y de selección de lo decible. Esta herramienta metodológica permitirá echar luz sobre la confluencia de variables en esta publicación específica.

En este artículo buscamos mostrar que, al igual que otras revistas infantiles del período, LII intervino desde la prensa escrita en la configuración de un programa nacional complementario del currículum difundido a través de la escuela y, al mismo tiempo, buscó gestionar una subjetividad lectora moderna, racional, cientificista, capaz de ser convocada desde imágenes mecanizadas y estandarizadas, y de sentirse interpelada por la incipiente prensa escrita de entretenimiento.

En atención a este propósito, describiremos primero las características materiales y genéricas de la publicación, y luego desplegaremos los vínculos de su director con las figuras intervinientes en la trama político-administrativa nacional.

1. Características de la publicación

LII salía los días 10, 20 y 30 de cada mes. El primer número data del 20 de octubre de 1886 y el último, Nº 23, del 30 de mayo de 1887. Al igual que las otras revistas infantiles del período, la paginación era continua a lo largo de los números y alcanzó las 184 páginas en el número final correspondiente al segundo año. Según consigna Morduchowicz (2010), se vendía solo por suscripción2 y del primer número fueron distribuidos 350 ejemplares.

Para concitar la atención del público la revista desplegaba una serie de estrategias. Por un lado, la cubierta llamativa con retrato a página completa que, a pesar de que todavía no estaban extendidas las vidrieras donde pudieran exponerse estos soportes, se constituía en un atractivo para la venta. Por otro lado, suplementaba los textos e imágenes con otras propuestas de entretenimiento desvinculadas de la lectura escolar, tales como juegos, adivinanzas, “charadas”, acertijos, que permitían una apropiación diferenciada del soporte y se constituían también en argumento de venta. Además, organizaba concursos, proponía enigmas que se resolvían en números subsiguientes, reproducía partituras, moldes de juguetes, obsequiaba recortes de tela para hacer vestidos para muñecas, etc. La presencia de moldería y partituras responde también a una práctica registrada en otras revistas de la época: integrar el segmento femenino al infantil como enunciatarios previstos, de manera de multiplicar el interés de integrantes improductivos (en el sentido de que debían justificar gastos ociosos) de la familia. Estos recursos sumados a las imágenes permitían que la revista se proyectara, no solo sobre las infancias escolarizadas y sus familias, sino también sobre un público no alfabetizado. Es preciso, no obstante, notar que esas secciones o materiales “adicionales” respondían a los consumos ociosos de la clase alta. En efecto, según Szir (2005), solo la élite contaba con los medios económicos para suscribirse a este tipo de publicaciones y, si bien no nos ha sido posible identificar el costo, niños reflejados en las imágenes, que describiremos enseguida, indican (o, al menos, así construye el ethos de sus lectores) que circulaba en entornos solo accesibles a un público alfabetizado de clase acomodada.

Contaba con ocho páginas, de las que entre tres y cuatro eran litografías de rostros de alumnos, preceptores y figuras salientes del ámbito político y educativo del período. También la integraban imágenes de animales, escenas divinas y clisés de reproducciones de arte europeo que, como veremos inmediatamente, eran parte de un programa de educación estética que proponía un vínculo directo y frecuente de los niños con reproducciones de obras consagradas o portadoras del ideario estético de una nación cosmopolita. Las distintas secciones se repiten en todos los números: en la tapa, un retrato de una Figura_del universo escolar; en la primera página (reverso de la tapa), bajo el título “Nuestros grabados”, una semblanza del personaje retratado; comentario moral o biografía moralizada de una Figura_histórica; reflexión del editor o de un invitado; “juicios de la prensa”; cuento con moraleja o fábula para destinatario infantil; “recreos infantiles” (los antes mencionados: charadas, acertijos, fábulas cómicas); soluciones del número anterior. Además de las figuras retratadas, todos los números incluían, al menos, dos imágenes de animales domésticos (en el apartado 3.4. nos ocuparemos de esta particularidad).

Al igual que las publicaciones infantiles anteriores, se enmarca entre dos ámbitos de pertenencia. Por un lado, como señalábamos, apuesta a interpelar a públicos diversos; por otro, busca afiliarse al ámbito de la prensa periódica. La sección fija “Juicios de la prensa” refiere el reconocimiento que otras revistas (para adultos) de la época hacen de la publicación:

Al presentarse en el estadio con su grano de arena para el monumento de la civilización argentina, el Director de esta naciente empresa saluda á sus colegas de la prensa periódica, cualquiera que sea su color político. Nuestra ofrenda es ingénua, á todos esos órganos que llevan con brio la antorcha de las ideas, reflejando honor sobre sí mismos y sobre la república. (LII, Nº 1)

La prensa para adultos correspondía este gesto publicitándola entre los potenciales compradores, padres de ingresos altos: “Es la mejor publicación que pudo hacerse para niños y debe recomendarse á todas las familias. El Diario” (LII, Nº 10), “Es una publicacion que merece una decidida proteccion de todos los padres de familia. El Obrero de La Pampa” (LII, Nº 10).

Al mismo tiempo, aspiraba a mostrarse como una revista moderna, en posesión de avances técnicos de impresión, y ejecutora de las propuestas educativas de las figuras salientes del ámbito nacional e internacional. Buscó ser referente y vehículo de las innovaciones disciplinares y metodológicas de la enseñanza y, simultáneamente, hacerse “útil y bella” a los ojos de los niños: “Asi, interesa sobre manera una publicación que se ocupe no solo de la parte técnica de la enseñanza, sinó que pueda ser colocada bajo la vista de la niñez con provecho y recreo de su espíritu” (LLI, Nº 1). Se ocupó, entonces, de disciplinas y tópicos “puntos harto descuidados hasta hoy en la instrucción elemental, y que son ramas siempre frescas de los programas de escuelas alemanas, inglesas y suizas” (Nº, 1): rudimentos de historia natural, higiene y agricultura, es decir, el programa escolar correspondiente a la tecnificación, la industrialización y la ideología de la distribución colonial entre potencias industriales y países proveedores de materia prima.

2. La trama política

Gracias al cumplimiento de condiciones técnicas específicas3 LII emprendió la educación de la mirada y buscó atravesar las lógicas de la escritura y de la imagen. Esto implicó un corrimiento respecto de la cultura letrada promovida desde la escuela y, con ello, una nueva concepción del público infantil.

Las imágenes, que, debido a razones técnicas, estaban impresas en página independiente, funcionaban complementariamente con textos (de entre media y una página a dos columnas) que obligaban al lector a detener la mirada en el potencial moral de lo mostrado. Esta operación buscaba reforzar la cultura visual gestada al calor de la alfabetización, al tiempo que balizaba el recorrido “correcto” de esa mirada, asegurando la exégesis esperada para esas imágenes. El texto, además, resolvía el problema de que los grabados solían ser clisés comprados en Europa y era preciso tramitar una explicación que los readaptara para el propósito de la revista o que siquiera aportara cierta articulación.

2.1. Plan de educación estética

Al mismo tiempo, la revista educaba la mirada, preparando a sus lectores para reconocer a las figuras relevantes del proyecto educativo nacional y para identificar en las ilustraciones patrones de comportamiento. Es evidente que buscaba adoctrinar en la pauta estética modelando la asociación entre belleza y moral y, con ello, contribuir a la construcción estética de la identidad nacional:

Nada contendrá LA ILUSTRACIÓN INFANTIL que no se halle en armonía con la moral mas pura, y con la fé de nuestros mayores; porque la piedad y la inocencia son la mejor iniciación de los ciudadanos futuros, ó de las madres de las familias venideras. (LII, Nº 1)

Si bien, a diferencia de otros gestores de revistas infantiles, su director, Francisco Bourel, no parecía tener vínculos directos con la élite intelectual dirigente, sí los tenía su hermano Pedro, participante activo del mitrismo. De hecho, en su trabajo de investigación sobre historia del periodismo político, Ojeda y Moyano (2015) argumentan que es cuando esta facción sale del ostracismo político que “Bourel se prepara para retornar [desde Montevideo] a Buenos Aires, con un proyecto en plena relación con los grupos periodísticos afines al mitrismo, pero con un perfil claramente diferente: Una revista cuya gran diferencia fuese contar con todas las ilustraciones posibles. Su nombre: La Ilustración Argentina” (Ojeda y Moyano, 2015, p. 17). En efecto, este antecedente directo de LII fue fundada en 1881 por Pedro Bourel.4

En cuanto al campo estético, tanto el diseño como la importancia que LII le asigna a las imágenes siguen puntillosamente la propuesta de La Ilustración Argentina –aunque el cambio de dirección de esa revista, que pasó en 1883 de manos de Pedro a Francisco, tuvo su reflejo en una sensible disminución del compromiso con el arte nacional (cfr. Szir, 2016). A diferencia de su antecedente, LII no estaba orientada hacia la elaboración de una propuesta estética para la nación, ni contaba con la participación de las figuras relevantes de esos debates. No obstante, sí respondía al espíritu del período en tanto era funcional a los programas de cultura estética elaborados desde la administración educativa en tanto ponía en circulación un repertorio de imágenes y, fundamentalmente, ampliaba la alfabetización infantil al campo de la lectura de imágenes.

Ese programa revestía tal relevancia que algunos participantes de los debates en la revista fundada y dirigida por Pedro, como Eduardo Sívory o Eduardo Schiaffino, pocos años más tarde formarían parte de la Oficina de ilustraciones y decorado escolar, dependiente del Consejo Nacional de Educación (1908-1911).5 Por su parte, el Monitor de la Educación Común (órgano de difusión del Consejo Nacional de Educación) destinaría un número completo (Nº 436, 1909) a reproducir las intervenciones en relación al “Plan de Educación Estética” encarado por José María Ramos Mejía, entonces al frente del Consejo Nacional de Educación. En aquel número, las participaciones de los representantes de espacios institucionales vinculadas con el arte nacional (Ateneo Nacional, Museo de Bellas Artes, Sociedad Estímulo de las Bellas Artes) iban en esa línea:

La presencia de láminas ya conocidas, despertará siempre señalado interés. Muy útil me parece que resultaría la explicación de un documento gráfico de grandes dimensiones, si cada alumno lo tuviera repetido en pequeña escala (tarjeta postal) para pegarlo en su cuaderno con las correspondientes anotaciones. Este procedimiento podría aplicarse á muchas asignaturas, suprimiendo el texto mal ilustrado […] existen miles de obras debidas también á grandes creadores de arte, cuyos asuntos serían para ellos [los niños] tan agradables como instructivos: paisajes y animales, escenas infantiles ó familiares, composiciones históricas. (Consejo Nacional de Educación, 1909, p. 9-10. Intervención de Carlos Zuberbühler)

Mientras se ejecuta entre nosotros una serie de imágenes artísticas nacionales, conviene utilizar las cromolitografías y las ediciones fotográficas realizadas en Europa y Estados Unidos con tal objeto, de las que acompaño una lista al señor Presidente. Pero insisto en la conveniencia de que nosotros formemos, tan pronto como sea posible, una colección gráfica nacional á fin de interesar más hondamente á los niños argentinos en el espectáculo de nuestra propia vida; con el propósito de hacerles conocer, en esa forma pintoresca las múltiples regiones que constituyen la entidad de la patria y las variadas riquezas esparcidas en el territorio de la nación. (Consejo Nacional de Educación, 1909, p. 24. Intervención de Eduardo Schiaffino)

La instauración de la Oficina de ilustraciones y decorado escolar era parte del despliegue estatal en el control de las prácticas escolares, que buscaba reasegurar el funcionamiento homogéneo e ideológicamente alineado por parte de los maestros. El control se llevaba adelante, entre otras estrategias, por medio de visitas de los inspectores a escuelas de todo el territorio y con la evaluación ministerial de todo libro escolar que fuera a ser empleado en las aulas. Para el caso del Plan de educación estética, se listaban desde la Oficina de ilustraciones las imágenes que debían aparecer en los materiales escolares a los fines de conformar el imaginario visual nacional y validar a los personajes encargados de llevar adelante tal programa. Según consignan Mantovani y Villanueva (2016), esa oficina se ocupó de diseñar y ejecutar un “plan de cultura estética” (p. 183) que permitiera difundir y fijar el programa cultural y político a través de un banco de imágenes de la geografía, el arte y los héroes nacionales.

La preocupación estética se cruzaba en LII con el campo político a través del retrato de las figuras de la administración nacional. Contribuía con esto a la construcción del discurso de los héroes intelectuales y militares de la independencia. Entre las imágenes, figuraban la de Bernardino Rivadavia, primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata luego de las guerras por la independencia, aquí ensalzado por su estímulo al programa educativo. En la semblanza del personaje, se hace referencia a integrantes del panteón de ideólogos de la nación argentina moderna como Mariano Moreno, Vicente López y Planes o Juan Cruz Varela:

Erigió la Universidad, fundó escuelas gratuitas bajo el sistema de Lancaster en la ciudad y en la campaña […] No solo se cuidaba de la educación de las niñas, sino que se crearon premios anuales para la Moral, la Industria y el Amor Filial. (LII, Nº1)

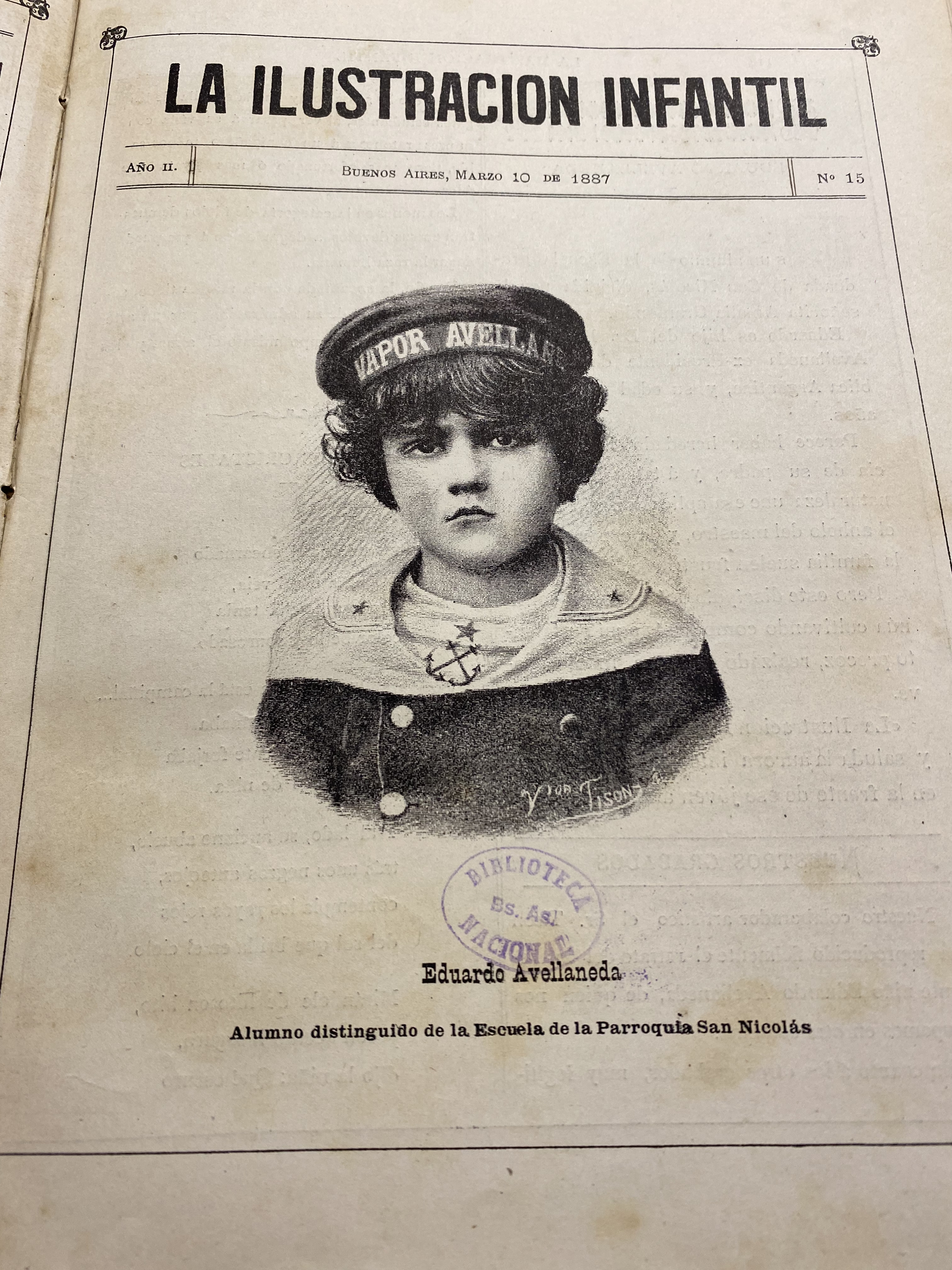

Por su parte, Benjamín Zorrilla era presidente del Consejo Nacional de Educación al publicarse el primer número de la revista, en cuya tapa aparece retratado. El organismo que presidía había sido creado en 1881 y dirigido por Domingo F. Sarmiento hasta 1882, cuando pasaría a manos de Zorrilla por 13 años (cfr. López García, 2023). Entre otros cargos, Zorrilla había sido Ministro del Interior durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, cuyo hijo, Eduardo, aparece retratado en el Nº 15 de la revista, acompañado del siguiente texto:

Eduardo Avellaneda. Es un alumno de la Escuela graduada de San Nicolás, dirigida por la señorita Amalia Gramondo. Eduardo es hijo del Dr. D. Nicolás Avellaneda ex-Presidente de la República Argentina, y su edad es de ocho años. Parece haber heredado la inteligencia de su padre y á tales dones de la naturaleza une esa aplicación […]. “La Ilustración Infantil” hace justicia, y saluda la aurora intelectual que brilla en la frente de ese joven amable. (LII, Nº 2, p. 15)

En la litografía, el niño Avellaneda viste un uniforme de la marina, entonces de moda entre la burguesía europea, cuya gorra marinera lleva la inscripción “Vapor Avellaneda”, embarcación de punta comprada en 1879 como buque de guerra y parte del Arsenal Naval de Buenos Aires, evocativa de la clara política de soberanía marítima llevada adelante por su padre.

Figura_1. “Eduardo Avellaneda. Alumno distinguido de la Escuela de la Parroquia San Nicolás” (Tapa Nº 15).

2.2. Posicionamientos político-didácticos

La necesidad de establecer un vínculo con el ámbito educativo como estrategia de captación de público y como vía para la obtención de financiamiento6 queda explícita a través de varias operaciones: la ya mencionada presencia de personalidades de la administración educativa, y la inclusión de la imagen litografíada de niños7 y preceptores sobresalientes (que funcionaba a su vez como “premio” y estrategia de fidelización):

Nos proponemos estampar en las columnas de LA ILUSTRACIÓN INFANTIL, retratos de los educandos de ámbos sexos que sobresalgan por su docilidad, por su aplicación al estudio, ó por la superior calificación en los exámenes, no solamente en las escuelas de la Capital, sinó en todas las demás de la República Argentina. (LII, Nº 1)

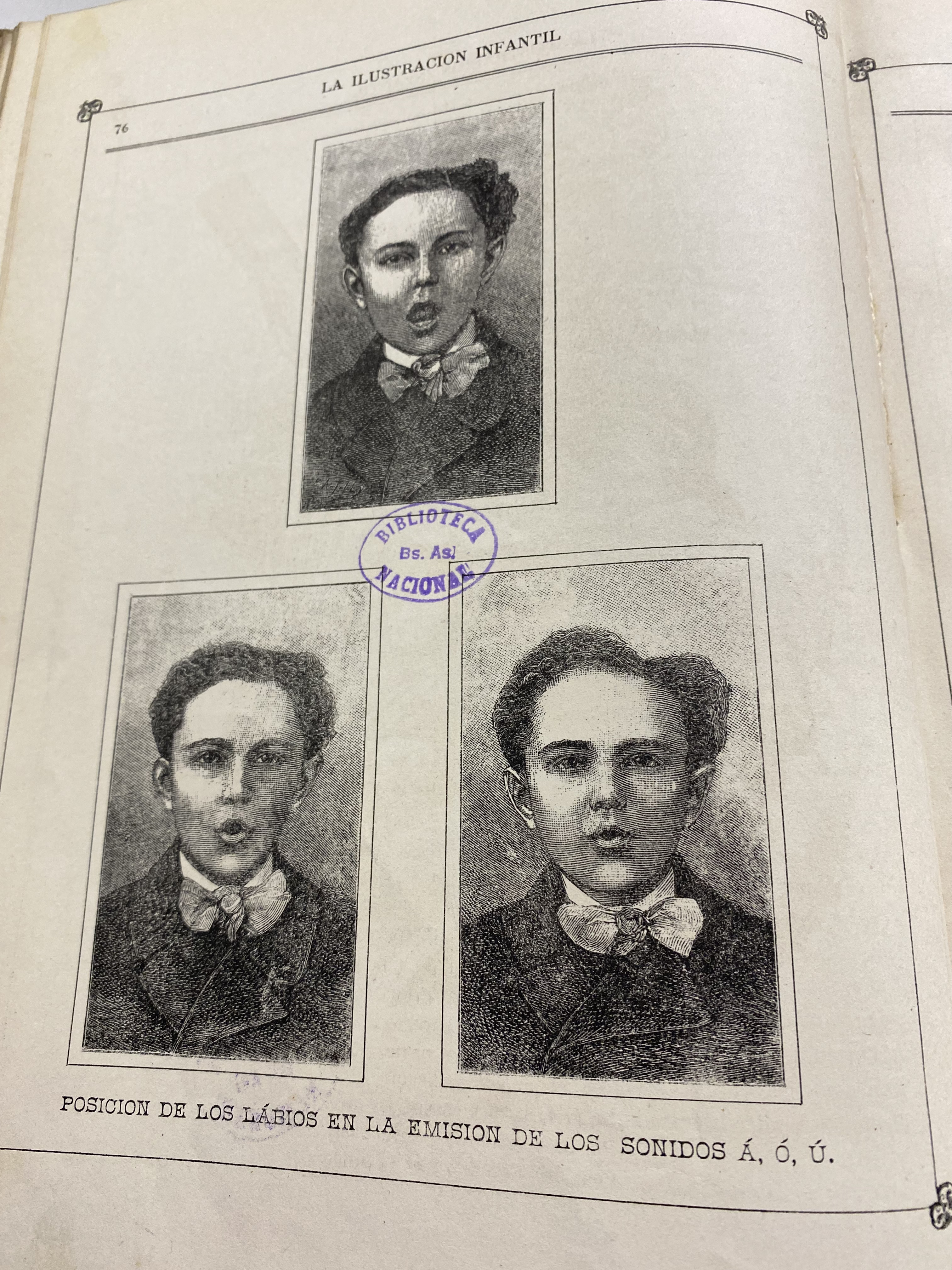

Esta decisión implicó una intervención por parte de la revista, que empleaba imágenes con la finalidad de que fungieran de herramienta y estrategia didáctica. La educación de la cultura visual mostraba en LII su potencial para propósitos alfabetizadores. Un ejemplo interesante es la publicación de una imagen de la posición de los labios según el modo de proferir cada vocal (Figura_2). De este modo transfiere al lenguaje visual una práctica escolar que revestía la mayor importancia en un contexto de diversidad de lenguas y variedades que debían ser homogeneizadas. Se sintetizan aquí los sentidos sometidos a la violencia escolar: la capacidad de decodificar adiestradamente signos gráficos y de producir los sonidos de la lengua amoldados a un patrón.

Figura_2. “Posición de los labios en la emisión de los sonidos Á, Ó, Ú” (p. 76).

Un dato contextual que echa luz sobre esta imagen puntual es la celebración del Segundo Congreso Internacional sobre educación de sordos, celebrado en Milán en 1880 (mencionado en el texto que acompaña la imagen, LII, p. 74), donde se consagró la tradición oralista frente a la señante. Posteriormente, mediante la sanción de la Ley Nº 1.662 en 1885, el congreso crearía el Instituto Nacional para Sordomudos en la ciudad de Buenos Aires, que quedaría a cargo del Ministerio de Instrucción Pública (cfr. Veinberg, 1996).8

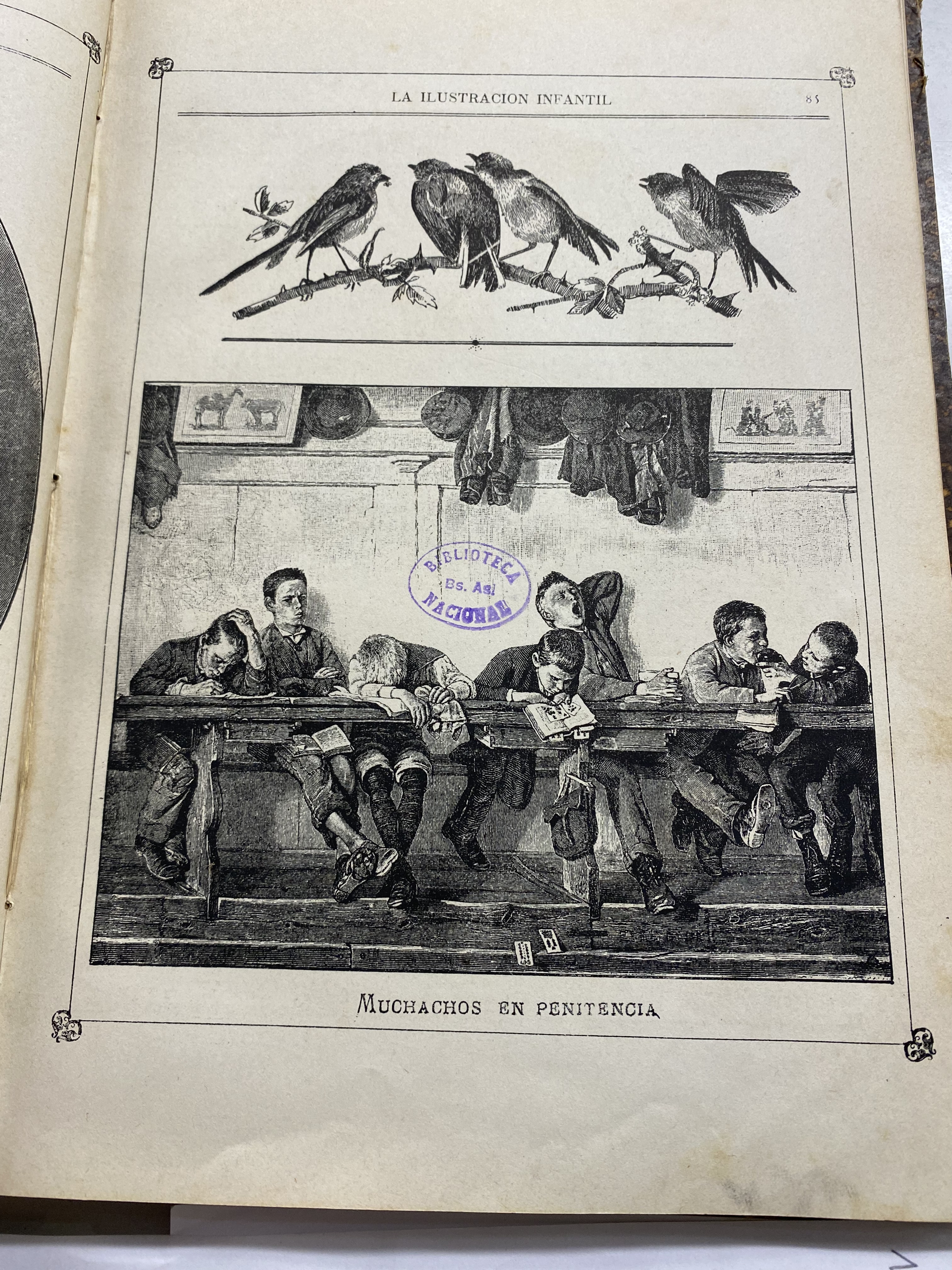

Figura_3. “Muchachos en penitencia” (p. 85).

Otro ejemplo claro de la operación es la Figura_3 “Muchachos en penitencia”, que suscribe a las propuestas de la escuela poscolonial, al emplear el espacio áulico como sostén visual de los contenidos. Láminas, cuadros murales, mapas, serán instrumentos de la partición de la cultura y la naturaleza en contenidos escolares. Los grabados colgados en las paredes dirigen la mirada hacia adentro del aula, obligando a una observación sometida al propósito escolar, que segmenta hechos e imágenes en asignaturas de acuerdo con el programa de alcance estatal.

También puede verse al alumno castigado bajo la forma del apartamiento, de las tareas especiales, en lugar del castigo físico. Para mayor refuerzo, los muchachos del grabado sostienen libros con imágenes y hojas de trabajo. Por último, y como hemos observado en relación con las imágenes de niños y animales, aquí se modeliza un tipo de castigo que domestica el cuerpo y lo obliga a la permanencia y a la lectura. Se advierte así el empleo de la imagen como sugerencia didáctica.

La vestimenta formal y uniforme, el mobiliario de madera diseñado específicamente para el aula, así como las paredes y pisos revestidos refieren a las indicaciones higienistas para estos espacios. En suma, la imagen (aunque importada de Europa) sintetiza los movimientos que sufrían las instituciones en la rápida adaptación a nuevas pautas administrativas, pedagógicas, materiales y edilicias.

2.3. Vínculos con la administración educativa

Como vemos en el texto que acompaña el retrato del niño Avellaneda, referir el nombre de la escuela y, en la mayoría de los casos, también del maestro, es un dato ineludible de la descripción de las imágenes reproducidas. Esta característica, que se repite en todas las revistas infantiles del período que recibían alguna clase de participación de sus destinatarios, fortalecía el vínculo de la revista con la institución escolar, lo que solo le reportaba beneficios sin hacerle perder el potencial diferenciador como revista de entretenimiento. Entre las pocas escuelas que aparecen mencionadas en los números (a propósito del retrato de un estudiante o de un preceptor) se cuentan las reputadas Catedral del Sur, San Nicolás, Balvanera, Colegio Nacional, Colegio del Comercio, Escuela de la Parroquia de San Nicolás (a la que asistía el hijo de Avellaneda) y, llamativamente, el menos conocido Colegio Negrotto.

El retrato de Adolfo Negrotto aparece en el Nº 2 junto con una columna laudatoria de su labor al frente del colegio “que lleva su nombre”. Según consta en el Nuevo diccionario biográfico argentino de Vicente Cutolo (1983), Adolfo Negrotto había nacido en Gibraltar en 1844 y llegado a la Argentina en 1866. Desde entonces tuvo una fructífera labor en el ámbito educativo, que incluyó su participación, a favor de la educación laica, en el Congreso Pedagógico de 1882. Colaboró activamente con su hermano Salvador Negrotto, quien había establecido la escuela con su nombre en el barrio de Caballito. Allí, Salvador “actuó junto con su socio y hermano político, Guillermo Parodi” (Cutolo, 1983, p. 41). Por cierto, la tapa del Nº 20 presenta un retrato de Guillermo Parodi (que Figura_como “Parody” en el diccionario de Cutolo), acompañada de una extensa semblanza. Guillermo Parody había llegado desde Gibraltar en 1852 y fundado el (colegio) Seminario Anglo-Francés. Experto en estenografía, en 1869 queda a cargo de la primera cátedra de taquigrafía del país, fomentada por Sarmiento con la idea de formar taquígrafos para el congreso. Su hijo, Arturo Parody, nacido en Argentina en 1854, entró al cuerpo de taquigrafía del Senado de la Nación en 1878, cargo que ocupó hasta su jubilación en 1913. Coincide entonces con Pedro Bourel, quien en 1886 se recibe de abogado en Córdoba, y ocupa en Buenos Aires la banca de diputado en 1889 y de senador en 1892.

2.4. Presencia de la corriente metodista

La Figura_de Negrotto permite también recuperar parte de la trama de intervenciones en el mapa religioso de una Buenos Aires que entonces cifraba el debate entre educación católica o laica.

Una nota de 2014 del periódico Protestante digital titulada “La Educación metodista en la América del XIX” postula su vínculo con la red de influencias políticas de la época:

que había sido fundado ya en el año 1848 […] Su influencia se hace notar en la prensa porteña de mayor circulación como el diario La Nación, que se hace eco de los principios rectores de esta institución, expresados por su director Salvador Negrotto, y en un muy probable subsidio otorgado por el gobierno de Avellaneda. (La Educación metodista…, 2014, párr. 1)

La misma fuente indica:

En la década de los setenta nace la “Primera Iglesia” de residentes americanos y británicos, una congregación [metodista] de habla española en Buenos Aires [que se constituye años más tarde] en el foco de propagación protestante de la ciudad de Buenos Aires más importante en la década de 1880, a juzgar por el número de congregaciones surgidas de su labor. Sus inicios se constituyen con un grupo que celebra cultos en el local metodista del centro de la ciudad y con una incipiente escuela dominical de donde nacerá la “Escuela Dominical Argentina”, a mediados de 1878 cuyo iniciador es Salvador Negrotto. (La Educación metodista…, 2014, párr. 1)

Confirmando la participación de la corriente metodista en el debate educativo,9 en ese mismo artículo periodístico se hace referencia a un trabajo de la historiadora Paula Seiger (2009), quien afirma que Ramón Blanco, inmigrante gallego llegado en 1868 a Buenos Aires, hizo visible la propuesta metodista a través de la creación de tres escuelas en esa ciudad. Seiger (2009) indica que, entre otras ocupaciones, Blanco había sido policía en Buenos Aires entre 1876-1880 y en ese contexto se había convertido al metodismo. Si bien no hay coincidencias en fechas, ni otros vínculos confirmados, es pertinente anotar que Pedro Bourel había ingresado como meritorio al cuerpo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires en 1870 y ascendido a distintos cargos hasta 1874, cuando fue destituido por su participación en la facción mitrista.

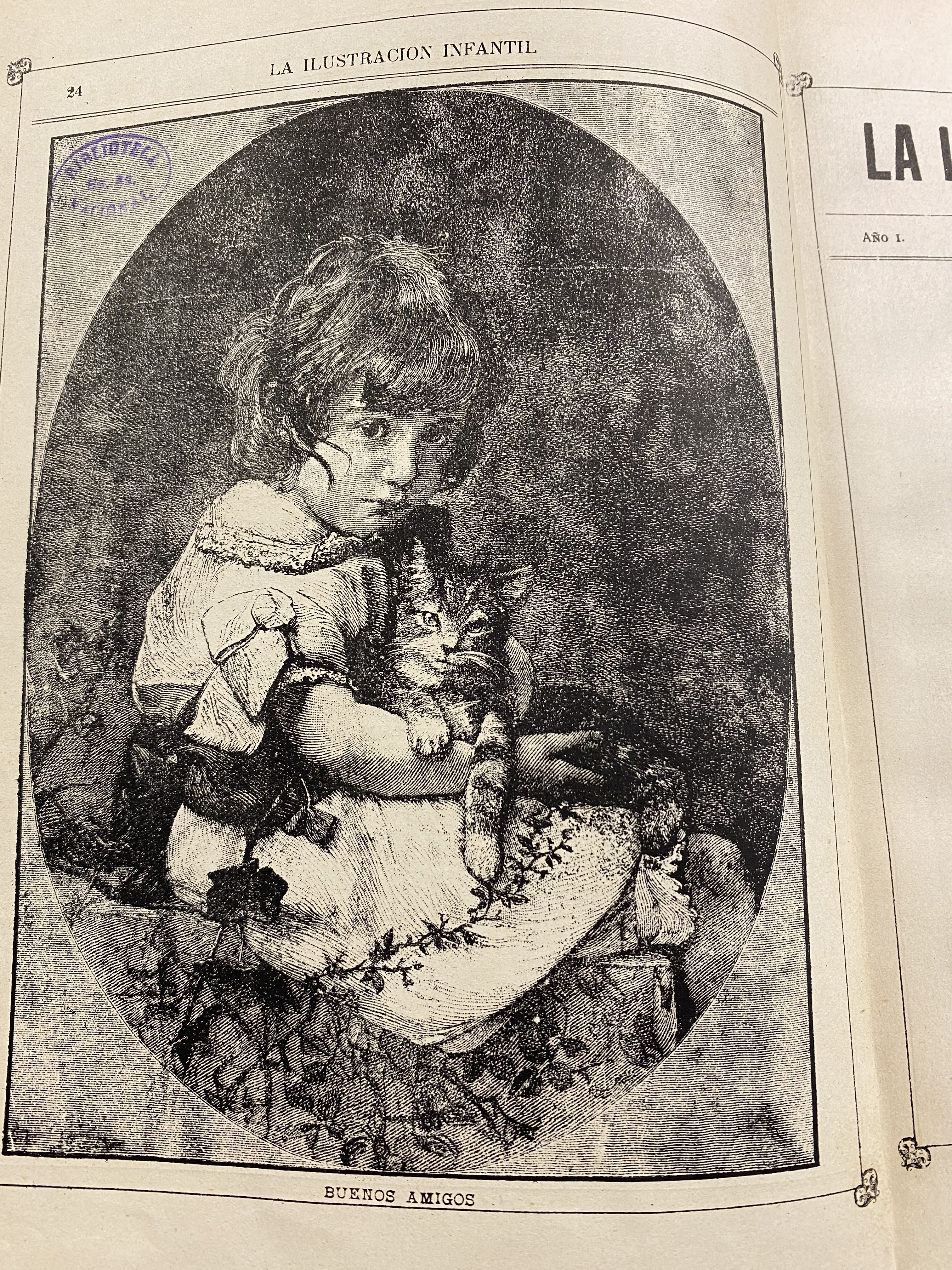

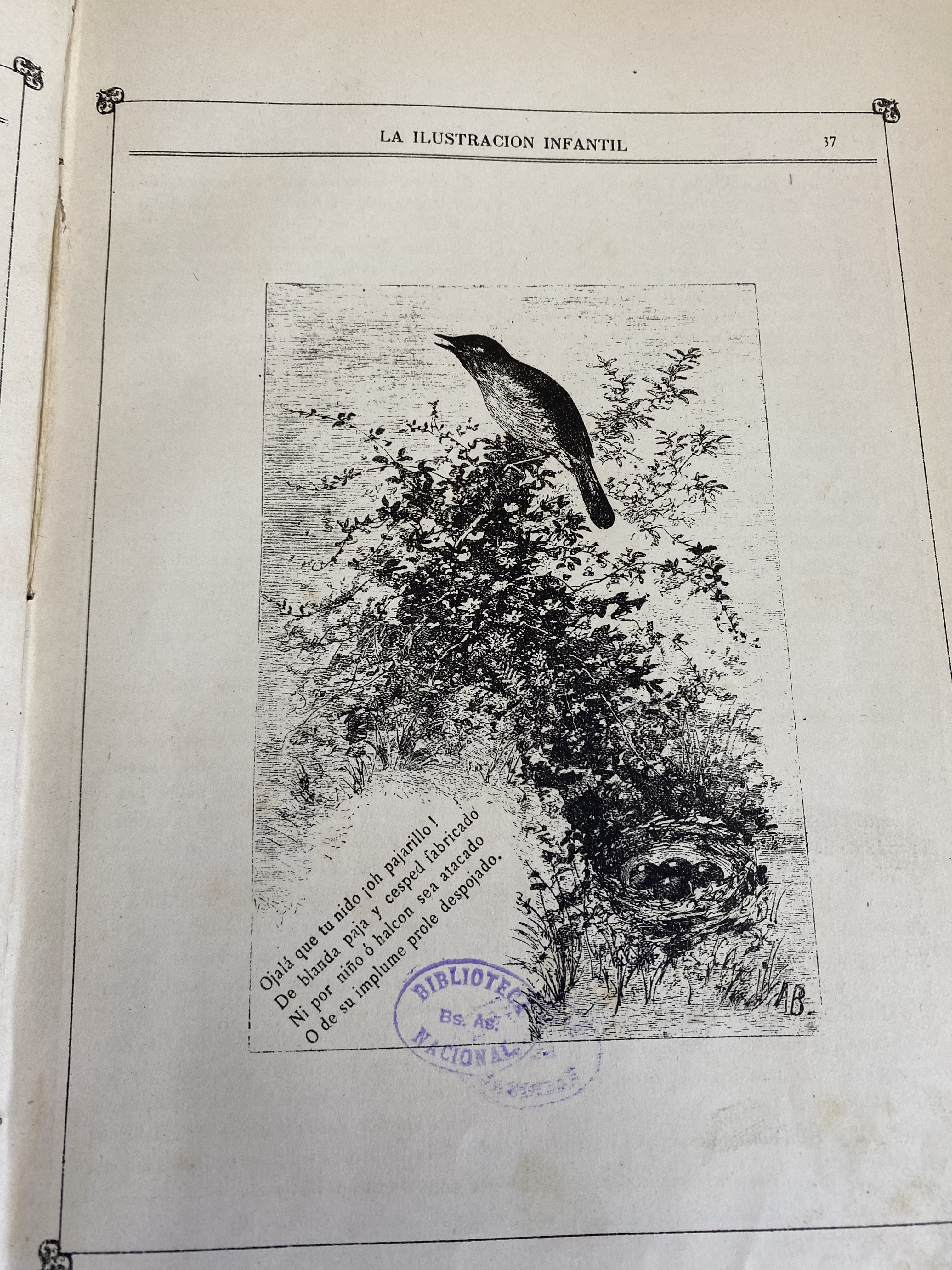

La influencia de la corriente metodista puede reconocerse también en la destacada y profusa presencia que tienen en la revista las imágenes de animales. Lo notable es que, en todos los casos, los animales están representados como mascotas y nunca como animales de tiro o alimento. Las reproducciones los muestran junto a sus dueños, siempre en entornos domésticos urbanos y ricamente adornados, en una clara opción de la revista por presentar una naturaleza estetizada y domesticada. LII presenta niños y animales en contextos desvinculados del mundo del trabajo y de la escuela, posicionándolos en el polo de la civilización, del ocio quieto y urbano, en oposición a una naturaleza salvaje. Incluso en el caso de las imágenes de pájaros libres, las estrofas alusivas o los epígrafes guían la mirada hacia una personificación.

Figura_4. “Buenos amigos” (p. 24).

Figura_5. “Ojalá que tu nido ¡oh pajarillo! / De blanca paja y césped fabricado / Ni por niño ó halcon sea atacado / O de su implume prole despojado” (p. 37).

Este tipo de imágenes podría corresponderse con intereses de la corriente metodista. El mismo Ramón Blanco abandona la policía en 1880 para dedicarse de lleno a la educación. Recibe el título de maestro nacional y comienza a ejercer primero en Buenos Aires y luego en la provincia de Mendoza, donde funda la Sociedad Protectora de Animales. A propósito, la investigación de Piazzi y Corti (2021) sobre las sociedades protectoras de animales del XIX confirma que hacia fines de ese siglo el metodismo había acompañado las iniciativas de los gobiernos liberales en relación con el ámbito educativo. Aseguran también que la corriente metodista argentina había “estrechado lazos de camaradería” con Sarmiento “a través de las logias masónicas a las que pertenecían Sarmiento y los principales referentes metodistas” (Piazzi y Corti, 2021, p. 108). En el mismo artículo, los investigadores exponen que hacia 1879 tuvieron lugar las reuniones preparatorias para la fundación de la Sociedad Argentina Protectora de Animales en la sede de la iglesia evangélica metodista de Buenos Aires. Las bases y los reglamentos serían sancionados en 1881, y el reconocimiento como persona jurídica sería posible al año siguiente gracias a las gestiones de Sarmiento, primer presidente oficial de dicha asociación (cfr. Rebolledo Fica y Amestoy, 2021).

3. Imágenes y ocio

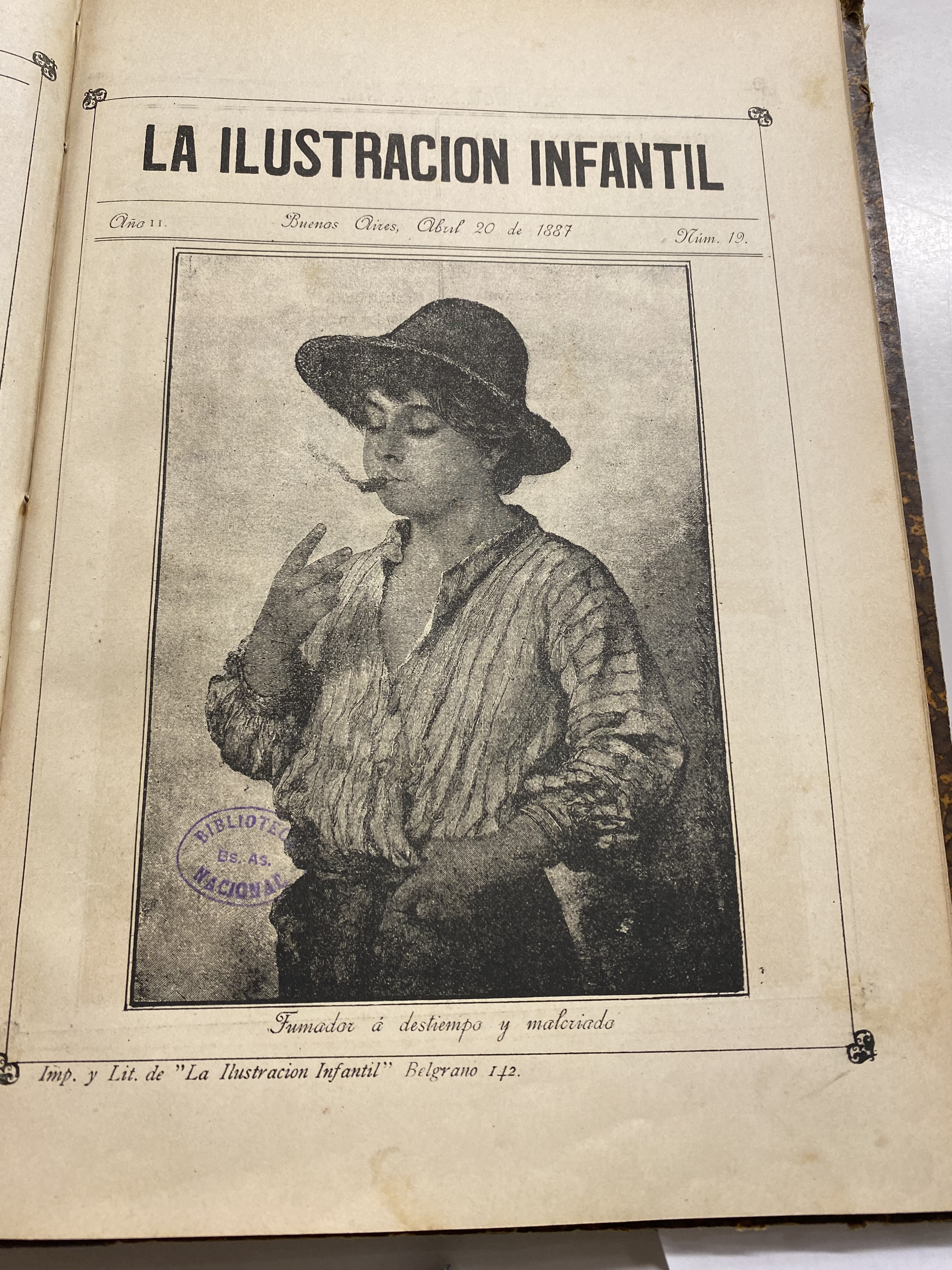

Niños y niñas (en igual proporción) aparecen litografiados en LII ligados a figuras públicas, en representación de escuelas prominentes de la Ciudad de Buenos Aires, y en ejercicio de estudio o de juego. Aunque las escenas de lectura fuera del colegio estetizan a un público capaz de pagar una suscripción, también se reproducen láminas importadas de niños trabajando, en actividades cotidianas dentro y fuera del hogar, o incluso en actos reprensibles como fumar.10

La delimitación del segmento infantil iniciada por la escuela y sostenida mediante una trama legal que regulaba la conducta social de los niños era reproducida y fortalecida por la prensa periódica (cfr. Zapiola, 2013). Un ejemplo especialmente elocuente es el tratamiento en esta revista de la Figura_del niño fumador.

Figura_6. “Fumador a destiempo y malcriado” (Tapa Nº 19).

Lo que hasta entonces era considerado signo de masculinidad tornó a rito de paso al mundo adulto. Los niños, que hasta hacía poco tiempo eran protagonistas de publicidades de cigarrillos en revistas para adultos, debían ahora adaptarse a la pauta de esa nueva segmentación etaria de la sociedad. Tanto la escuela como la prensa infantil se ocuparon de insistir sobre esa prohibición constitutiva de la niñez:

Cuando se introdujo en Europa, los oráculos de la ciencia médica especialmente en Francia lo condenaron como perturbador de las funciones del estómago y del cerebro. […] Los directores de la educacion comun y secundaria en la República Argentina debieran á este respecto vigilar, y aconsejar la abstencion a sus discípulos. Con que, caballeritos, afuera el cigarro y conténtense con fósforos en el bolsillo. (Nº 2, p. 19)

Al igual que otras revistas infantiles del período, a través de textos e imágenes LII intervenía sobre los métodos y contenidos escolares debatidos en el Congreso Pedagógico de 1882, confirmando el rol de la prensa en la configuración del ideario nacional por transmitir.

El acontecimiento que marca la diferencia en la serie de las revistas infantiles argentinas de la segunda mitad del XIX es la promulgación de la Ley de Educación Nº 1420. Nuestra hipótesis es que, apaciguados los debates por el modelo educativo, se canceló para la prensa infantil cierto orden polémico característico de las revistas infantiles anteriores, que funcionaban en consonancia con la dimensión fuertemente polémica de la prensa escrita para adultos y operaban abiertamente por intervenir en las decisiones en materia educativa (cfr. López García, 2019a y 2023). Ese hito legislativo obligó a reconfigurar los objetivos de la prensa infantil, que ahora debía canalizar otras necesidades, derivadas, precisamente, de las operaciones estatales que pautaban y ordenaban el nuevo lugar de la infancia en la ciudadanía. Esta revista inicia entonces el rumbo de las revistas relacionadas con el nicho infantil, encargadas de educar al niño como consumidor en general, y como consumidor de textos en particular. Desde fines del XIX la prensa periódica infantil busca su lugar específico encabalgándose entre ser complemento de las necesidades educativas y servir como insumo para la lectura ociosa, esa nueva forma de pasatiempo paraescolar:

La lectura. Anita lloraba siempre que tenia que aprender su lección de lectura. Su mamá aunque demasiado cariñosa no hacia caso de sus lágrimas, y la obligaba á estudiar. Asi transcurrieron muchos meses hasta que al fin aprendio á leer. Pasado algun tiempo, tuvo la desgracia de lastimarse una pierna que la obligó á guardar cama durante un año, Anita no tenia otra distraccion que leer las lindas historias que sus amiguitas le prestaban. Ah! querida mamá! Decía, que bien me hiciste en no hacer caso de mis lágrimas! Que haria yo en la cama si no supiese leer! (LII, Nº 2, p. 12)

[Entre otras máximas] La lectura es el mejor pasatiempo en las horas de descanso. (LII, Nº 2, p. 15)

4. Excursus: El diario de los niños (1898)

4.1. Características de la publicación

La ilustración infantil se continúa en los escasos 5 números de El diario de los niños, fundada y dirigida por Francisco Bourel.11 El “número spécimen”12 de esta nueva publicación anuncia la próxima salida, que llegaría a estar en la calle 1º de noviembre de 1898. Se publicaron en total 5 números: “spécimen”, de 4 páginas, sin fecha y de distribución gratuita; y los números 1 al 4, correspondientes al 1, 8, 15 y 22 de noviembre de 1898. La publicación, de gran tamaño (25 x 40 cm.), constaba de 4 páginas; los números 1 y 2 ocupan 3 para el contenido y 1 en publicidad, el Nº 3 cuenta con 2 páginas y media de contenido y 1 y media de publicidad, y el Nº 4 las divide en partes iguales (ganan protagonismo las publicidades del Colegio Sadi-Carnot y de la Librería “Italo Argentina” que abarcan 1/3 de página cada una, a las que se suma el aviso sobre las condiciones de suscripción a la revista).

Entre las publicidades figuran los previsibles anuncios de librerías, copisterías, alimentación, indumentaria, retratos fotográficos de niños, insumos para el aseo y la salud, y escuelas privadas.

En ese contexto se desmarca la promoción de consultas pediátricas. En la sección titulada “Indicador de médicos de niños”, que se repite en primera página de todos los números, y que consistía en un recuadro destacado arriba a la izquierda, figuraban datos del profesional, la especialidad y la dirección postal: “Dr. Antonio F. Piñero. Director del Hospital Nacional de Alienados, atiende enfermedades de niños, nerviosas y mentales”, “Doctora Rosa Pavlovsky de Rosemberg de la facultad de París. Especialista en enfermedades de señoras, niños y partos”, “Difteria. Resultados escelentes con los medicamentos homeopáticos y electro-homeopáticos, sin mortificar innecesariamente a los pequeños enfermos con inyecciones de sueros”. Como hemos advertido a propósito de otras publicaciones infantiles de la época, la delimitación de este nuevo nicho de mercado estaba traccionado desde distintos intereses. Las investigaciones de Zapiola (2006, 2010 y 2013) corroboran que el período está teñido por debates legislativos acerca de cuál debía ser la modalidad de intervención estatal sobre la infancia. En cuanto a las prácticas médicas específicamente, según consigna Colangelo (2018) en su artículo sobre la constitución de la pediatría como una disciplina diferenciada, con el nombramiento en 1883 del primer profesor de la “cátedra de enfermedades de los niños y clínica respectiva” de la Universidad de Buenos Aires, se instituyó la medicina para la infancia como disciplina específica, diferenciada de la clínica general u obstetricia. Las publicidades no hacen sino confirmar y darle forma a este nuevo nicho de mercado.

En lo que respecta al programa de la publicación, en el “Prospecto” del “número spécimen” (texto que se repite íntegro en el Nº 1) retoma los objetivos ya enunciados en el primer número de LII que se plantea como apoyo a la tarea educativa en la que “se encuadra la prosperidad y grandeza de las naciones” (El diario de los niños, Nº 1, “Prospecto”).

cuando la educación primaria es objeto predilecto de pueblos, y gobiernos, y cuando la República Argentina comprendiendo los destinos que les están reservados funda con su tesoro […] establecimientos consagrados á preparar á las nuevas generaciones un porvenir mas venturoso, es un deber el de llevar una grano de arena á ese monumento durable. (El diario de los niños, Nº 1, “Prospecto”)

Asi, interesa sobre manera una publicación que se ocupe no solo de la parte técnica de la enseñanza, sinó que pueda ser colocada bajo la vista de la niñez con provecho y recreo de su espíritu”. (LII, Nº 1, “Prospecto”)

ha de ocuparse no solamente de la parte técnica de la enseñanza, sinó también de la instrucción práctica de la juventud. (El diario de los niños, Nº 1, “Prospecto”)

Nada contendrá LA ILUSTRACIÓN INFANTIL que no se halle en armonía con la moral mas pura, y con la fé de nuestros mayores; porque la piedad y la inocencia son la mejor iniciación de los ciudadanos futuros, ó de las madres de las familias venideras. (LII, Nº 1, “Prospecto”)

No contendrá el DIARIO DE LOS NIÑOS, nada que no pueda ser presentado ante la vista de esas tiernas intelijencias. (El diario de los niños, Nº 1, “Prospecto”)

De LII se repiten también algunas secciones, aunque adaptadas a las limitaciones de espacio y a la configuración de la nueva plantilla.13

El segmento inicial consiste en un retrato y descripción de un estudiante. Llegan a aparecer cuatro alumnos, uno por número: una niña y dos niños estudiantes en escuelas públicas y un estudiante del colegio privado Sadi-Carnot (que está presente en el mismo número a través de una publicidad que ocupa media página).

El resto de las secciones se constituyen como segmentos de información dispuestos en el orden aleatorio propio de la enciclopedia: “razas humanas”, “anatomía descriptiva”, “clasificación de animales” y relatos morales como fábulas o pequeños episodios con moraleja.

Al igual que en LII, desde el “Prospecto” se advierte el posicionamiento en relación al lugar de la prensa en su vínculo con la educación, objetivo que emerge en lecturas con función moralizante como fábulas, poemas o biografías edificantes. En ambas publicaciones se desplegaron también géneros directamente destinados al ocio y al entretenimiento como chistes, juegos con premios, adivinanzas y acertijos cuyas respuestas se anunciaban para el número subsiguiente, las cuales, si bien son estrategias de venta y fidelización, también habilitan formas de lectura independientes de la función adoctrinadora o educativa.

Se repite el tópico de los animales en entornos domésticos y la exhortación de un trato respetuoso de la naturaleza, como en el texto “La venganza de las abejas” (Nº4) cuya moraleja recuerda que “la Providencia ha formado todas sus criaturas con una misión que deben cumplir y hacerles daño por placer es contrariar esos designios”.

La sección “Juicios de la prensa”, replicada desde el Nº 1 de El diario de los niños como “Frases de aliento”, cita distintos periódicos del interior de la provincia de Buenos Aires. Entre esas publicaciones figuraba “El Nacional”, diario en que oficiaba como redactor el maestro y director de escuela pública Félix de San Martín, autor de las columnas (enmarcadas en el género “carta abierta”) publicadas en los números 2 al 4.

4.2. Imagen como prueba científica

Una de las formas evidentes en que la pauta científica fue aplicada al proyecto ciudadanizador fue la incorporación de la propuesta higienista en la Ley de Educación N° 1420. Esta decisión impactó en la arquitectura de los edificios escolares o la inclusión de “nociones de higiene” como parte del “mínimum de instrucción obligatoria”, hasta la práctica escolar cotidiana de ejercicios gimnásticos al aire libre. La revista, coincidentemente, destina espacios a advertir sobre “alimentos adulterados” e incluso ocupa dos extensas columnas con imágenes para explicar “el arte de nadar”. La cosmovisión positivista y las metáforas asociadas tienen en El diario de los niños su ejemplo conspicuo: la sección “El microscopio”.

De hecho, la única sección novedosa respecto de la publicación anterior es “El microscopio”, que repetía la estrategia de presentar una imagen y ofrecer la interpretación adaptada a una cosmovisión, aunque, en este caso, aplicada a lógica cientificista. El microscopio, popularizado durante del siglo XIX, fue el objeto fetiche de las publicaciones infantiles desde finales del siglo XIX por su capacidad de sintetizar el entramado positivista que segmentaba el mundo y le superponía un sistema de análisis tecnologizado y que afinaba la mirada en esa dirección. Como se advierte en las imágenes de animales en LII, lo salvaje se presenta como lo que debe ser comprendido, estudiado, domesticado. La naturaleza es imagen en una lámina y tema de estudio escolar. La vista es un sentido a entrenar para la mirada técnica en la medida en que, para el orden moderno, las imágenes serán documento y prueba científica.

Este adelanto técnico es capaz de funcionar como argumento científico y moral. El título “Enemigos invisibles”, ilustrado con la imagen ampliada de un cenuro, es excusa para vehicular consignas propias del higienismo: mantener higiene personal, no permanecer en la cama durante el día y alimentarse adecuadamente como hábitos básicos para conservar la salud. Al mismo tiempo, en particular intersección, la falta de aseo, la pereza, la gula hacen las veces de pecado, de conducta moralmente reprochable. En estas revistas la trama científica y sus instrumentos sintetizan la novedad y el progreso sin dejar de funcionar para el ordenamiento moral de la nación.

5. Cierre

En este trabajo buscamos mostrar y contextualizar algunas estrategias desplegadas por LII para construir una subjetividad lectora capaz de ser convocada desde la imagen. A pesar de la hibridación de géneros y los condicionamientos técnicos a los que estaba sometida, se reconoce un programa político y, con él, de educación de la mirada, a la que LII buscó moldear asociando las imágenes a juicios de valor. Para ello, LII pone a circular un universo de imágenes que incluye iconografía religiosa, pero también una iconografía nacional y una pauta estética. Se advierte en la revista el esfuerzo por plasmar el dispositivo visual de la nación: mapas, flora, fauna, geografía, figuras político-administrativas, “bellas artes” y música. Y más tarde, desde El diario de los niños, distribuirá también el dispositivo visual positivista, que se apoyaba en las imágenes como prueba científica, como documento de la verdad.

Las imágenes a página completa de escenas infantiles, mascotas y personajes escolares anónimos se complementaban con extensos epígrafes que las describían orientando la interpretación hacia la estetización europeizante y urbana, y una moral católica. Es decir, que el posicionamiento político-editorial no estará vehiculado a través de editoriales, sino de imágenes, sus epígrafes, y su descripción y análisis. Este corrimiento desde la letra escrita hacia la educación de la mirada tendrá en las publicaciones infantiles posteriores cada vez mayor impacto, no solo debido al desarrollo de las técnicas de impresión, sino también porque las imágenes comenzarán a ser constitutivas del mensaje de la prensa infantil (sumadas a las formas regionales de la lengua, cfr. López García, 2019b). Imágenes e informalidad conformarán el lenguaje diferenciado de la prensa escrita infantil respecto del texto escolar.

Convertirse en insumo de lectura extraescolar es el diferencial de LII y representa un cambio rotundo respecto de las revistas infantiles anteriores. LII colabora con la escuela en la educación de un tipo de atención específica y distinta de la textualidad alfabética. Distribuye textos e imágenes funcionales al proyecto de inventariar la nación y alfabetizar al ciudadano; pero también educa la lectura de textos e imágenes que acompañan y regulan el espacio extraescolar, las actividades de los niños en el ámbito doméstico; ordena la partición del tiempo entre obligación escolar y ocio, entre trabajo y descanso; delimita los consumos adultos respecto de los infantiles. En síntesis: comienza a orientar las formas del “ser niño” funcionales a un estado nación moderno que se inserta en el mapa geopolítico, productivo y cultural occidental.

Referencias bibliográficas

Arnoux, Elvira. (2006). Análisis del discurso. Modos de abordar materiales de archivo. Buenos Aires, Santiago Arcos.

Arnoux, Elvira. (2016). La perspectiva glotopolítica en el estudio de los instrumentos lingüísticos: aspectos teóricos y metodológicos. Matraga, 38, 18-42. https://doi.org/10.12957/matraga.2016.20196

Basualdo, Federico (coord.). (2009). La educación pública. Del municipio a la nación (1857-1886). Buenos Aires, Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico.

Campobassi, José. (1956). Ley 1420. Buenos Aires, Gure.

Colangelo, María Adelaida. (2018). Construcción de la infancia y de un saber médico especializado: los comienzos de la pediatría en Buenos Aires, 1890-1920. História, Ciências, Saúde, 25(4), 1219-1237. https://doi.org/10.1590/S0104-59702018000500020

Consejo Nacional de Educación. (1909). Monitor de la Educación Común, año XXVIII, Nº 436, Tomo XXIX.

Cutolo, Vicente. (1983). Nuevo diccionario biográfico argentino (1750-1930). Buenos Aires, Elche.

Ennis, Juan Antonio. (2021). Lengua y archivo: glotopolítica e historiografía lingüística desde las páginas de Anclajes. Anclajes, (25), 37-48. https://doi.org/10.19137/anclajes-2021-2536

Khol, Alejandro. (2006). Higienismo argentino. Historia de una utopía. La salud en el imaginario colectivo de una época. Buenos Aires, Dunken.

La Educación metodista en la América del XIX. (21 de enero de 2014). Protestante digital. https://bit.ly/4jkYlS0

La Ilustración Infantil. (1886-1887). Números 1, 2 y 10. Buenos Aires.

López García, María. (2019a). Prensa infantil en la Argentina del siglo XIX. Káñina. Revista de Artes y Letras de la Universidad de Costa Rica, XLIII(2), 207-241. https://doi.org/10.15517/rk.v43i2.40354

López García, María. (2019b). Revista “Pulgarcito” (1904-1907): la formación de un público infantil para la Argentina. Olivar, 19(29), e2022047. https://doi.org/10.1590/1980-4369e2022047

López García, María. (2022). “La estrella matutina” (1867-1868) primera revista infantil argentina. História São Paulo, 41(2), 1-22. https://doi.org/10.1590/1980-4369e2022047

López García, María. (2023). “La Enciclopedia Escolar Argentina. Periódico quincenal de educación” (1879-1881): arena de la disputa por el control de la educación. El taco en la brea, 19(9), 31-47. https://doi.org/10.14409/eltaco.9.17.e0094

Maingueneau, Dominique. (2018). Análisis del discurso, literatura y ciencia. Arbor, (194)790, a484. https://doi.org/10.3989/arbor.2018.790n4009

Mantovani, Larisa y Villanueva, Aldana. (2016). Libros escolares y enseñanza de la historia: el manual ilustrado Historia Argentina de los niños en cuadros. En Szir, Sandra (coord.), Ilustrar e imprimir. Una historia de la cultura gráfica en Buenos Aires, 1830-1930 (pp. 179-211). Buenos Aires, Ampersand.

Morduchowicz, Roxana et al. (2010). Los medios para chicos: una historia centenaria. Buenos Aires, Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación.

Narodowski, Mariano. (1994). La expansión lancasteriana en Iberoamérica. El caso de Buenos Aires. Anuario del IEHS, (9), 255-277.

Ojeda, Alejandra y Moyano, Julio. (2015). Del Estado al mercado: El periodismo mitrista en la modernización de la prensa argentina (1862-1904). En Pineda, Adriana y Gantús, Fausta (comps.), Recorridos desde la prensa moderna a la prensa actual (s/p). México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Red de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica, Universidad Autónoma de Querétaro.

Pas, Hernán. (2006). Literatura, prensa periódica y público lector en los procesos de nacionalización de la cultura en Argentina y en Chile (1828-1863) [Tesis doctoral]. Universidad Nacional de La Plata.

Piazzi, Carolina y Corti, Gonzalo. (2021). Las primeras sociedades protectoras de animales en Argentina contra los espectáculos de la barbarie y la crueldad (Rosario y Buenos Aires en el último cuarto del siglo XIX). Trashumante. Revista Americana de Historia Social, (18), 100-123. https://doi.org/10.7440/res64.2018.03

Rebolledo Fica, Eunice y Amestoy, Norman Rubén. (2021). Difusión del Protestantismo en la ciudad de Rosario (1860-1876). Estudio preliminar del caso metodista. Teología y cultura, 23(2), 177-194.

Seiger, Paula. (2009). La Iglesia Anglicana en la Argentina y la colectividad inglesa. Identidad y estrategias misionales, 1869-1930 [Tesis doctoral]. Universidad de Buenos Aires.

Solari, Manuel Horacio. (1972). Historia de la educación argentina. Buenos Aires, Paidós.

Szir, Sandra. (2005). Imagen, educación y consumo. Periódicos ilustrados para niños en Buenos Aires (1880-1910). Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas UNAM, X(1 y 2), 51-63.

Szir, Sandra. (2006). Imagen, texto y cultura visual en la prensa ilustrada para niños. Tipográfica Buenos Aires, (73), 20-27.

Szir, Sandra. (2009). De la cultura impresa a la cultura de lo visible. Las publicaciones periódicas ilustradas en Buenos Aires en el siglo XIX. En Garabedián, Marcelo et al., Prensa argentina siglo XIX (pp. 53-84). Buenos Aires, Teseo/Biblioteca Nacional.

Szir, Sandra. (2016). Propósitos representativos nacionales, ‘bellas artes’ y reproducción de imágenes en La Ilustración Argentina (1881-1887). En Delgado, Verónica y Rogers, Geraldine (eds.), Tiempos de papel: Publicaciones periódicas argentinas (siglos XIX-XX) (pp. 38-53). La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación/UNLP.

Veinberg, Silvana. (1996). Argentinien: Anfänge und Entwicklung der Erziehung Gehörloser (Argentina: Inicios y desarrollo de la educación del sordo). Das Zeichen. Zeitschrift Zum Thema Gebärdensprache und Kommunikation Gehörlose, 38, 488-496.

Velleman, Barry. (2022). John Beveridge, creador de la primera revista juvenil argentina. Todo es historia, (656), 60-70.

Zapiola, María Carolina (2006). “¿Es realmente una colonia? ¿Es una escuela? ¿Qué es?”. Debates parlamentarios sobre la creación de instituciones para menores en la Argentina, 1875-1890. En Juan Suriano, Juan y Lvovich, Daniel (comps.), Las políticas sociales en perspectiva histórica. Argentina, 1870-1952 (pp. 65-88). Buenos Aires, Prometeo, UNGS.

Zapiola, María Carolina. (2010). Espacio urbano, delito y ‘minoridad’: aproximaciones positivistas en el Buenos Aires de comienzos del siglo XX. Revista Educación y Pedagogía, 22(57), 16-39.

Zapiola, María Carolina. (2013). En los albores de lo institucional. La gestación de instituciones de reforma para menores en Argentina. En Llobet, Valeria et al., (comps.), Pensar la infancia desde América Latina: un estado de la cuestión (pp. 159-183). Buenos Aires, CLACSO.

*María López García es Doctora en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Especialista en Procesos de Lectura y Escritura por la cátedra Unesco-Latinoamérica. Actualmente, se desempeña como profesora adjunta regular de Dialectología Hispanoamericana en la UBA, y como investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en las áreas de políticas lingüísticas y enseñanza del español como lengua materna, y prensa infantil argentina del s. XIX. Además de sus actividades académicas, también ha incursionado en la comunicación de la ciencia. Su último libro en el campo de la divulgación es ¿Está bien dicho? Hablar y escribir más allá de la ortografía y el diccionario (Tilde, 2023).

Los trabajos de Sandra Szir (2005, 2006, 2016, entre muchos otros) son referencia ineludible para el conocimiento de las particularidades técnicas de las revistas ilustradas del siglo XIX en general, y de esta revista en particular.↩︎

Si bien estas revistas circulaban vía suscripción, su financiamiento se complementaba con ayudas que recibían desde el Estado (cfr. Pas, 2006).↩︎

A lo largo de los decenios anteriores se habían desarrollado técnicas para la fiel reproducción de la imagen, todas cercanas a la fotografía, con definición y sensibilidad similar. Como explica Sandra Szir (2009), fue Caras y Caretas (1898) la publicación impulsora de la prensa ilustrada, propiciada por el fotograbado y la fotomecánica como condiciones de posibilidad. En el mismo texto Szir da cuenta de la relevancia de la publicación La ilustración argentina, antecedente directo de La ilustración infantil (cfr. Szir, 2009, p. 71 y ss.) en tanto que programa de compromiso con la imagen y con los artistas plásticos de la época que allí publicaban. Hacia el final de este artículo nos referimos específicamente a esta otra publicación de Bourel.↩︎

Pedro Bourel dio el puntapié inicial al periodismo forense argentino y fundó una veintena de revistas, entre ellas, La revista criminal (1873). Precisamente, según datos de Ojeda y Moyano (2015), las revistas con retratos de criminales y escenas del crimen pusieron rápidamente en funcionamiento las nuevas técnicas de comunicación gráfica: “el ámbito policial y criminalístico fue pionero en la pronta incorporación de todas y cada una de las técnicas de reproducción de la imagen visual: Litografías, distintos tipos de grabado en madera y metal, y los sucesivos métodos de fotograbado, hasta finales de siglo. El ambiente policial fue, al respecto, uno de los pilares de este cambio, junto con el de los espectáculos itinerantes, las publicidades de las nacientes marcas comerciales, el ámbito de la tecnología de reproducción de mapas, planos y croquis propio del universo ingenieril y del dibujo técnico, y finalmente, el ámbito de las bellas artes” (Ojeda y Moyano 2015, p. 17).↩︎

Hemos dado en el archivo de la Biblioteca Nacional con un ejemplar en francés de la Revue Ilustree du Rio de la Plata (1889), copia exacta en todos los aspectos gráficos de su versión castellana y que seguramente responda a la presentación argentina en la exposición universal realizada en París (1889). Este gesto es expresión de la participación efectiva de Bourel entre altas figuras de la administración del campo estético nacional.↩︎

La investigación de Ojeda y Moyano (2015) muestra la pervivencia de una compleja red de condicionamientos para la financiación de la prensa: “la facturación por avisos crece exponencialmente y, por primera vez, el valor económico de una gran empresa periodística puede superar el interés que reporta su uso en la lucha política por acceder al poder del Estado. Sin embargo, los grandes protagonistas del periodismo argentino de fines del siglo XIX y comienzos del XX se encuentran –todos– vinculados a la élite política y a las luchas por el acceso al poder gubernativo. Y como los periódicos siguen dependiendo en gran medida del apoyo estatal, los enfrentamientos electorales incluyen épicas batallas por disponer de una red lo más amplia posible de periódicos subsidiados con compras masivas, exenciones de circulación, avisos de empresas amigas, subsidios directos o puestos en el Estado. No escapan a ello siquiera los ‘grandes apellidos’ de la prensa ya consolidada como gran empresa” (Ojeda y Moyano, 2015, p. 3). Esto explica no solamente la compulsión de esta revista por tejer redes de intereses con altas figuras de la administración escolar, sino también el comportamiento de otras revistas infantiles del período (López García, 2022, 2023).↩︎

Según consigna Szir (2005), la inclusión de niños ilustres ya tenía tradición en materiales destinados a la infancia. Las figuras de pequeños en disposición lectora, con animales, como ejemplos de conducta ejemplar (o antiejemplares, como el niño fumador), reflejan y construyen el modelo de lector/consumidor para estas publicaciones. Las imágenes y los textos tejen un relato que delinea la conducta infantil requerida para la nación y, al mismo tiempo, al interpelarlos como destinatarios, les otorga un lugar específico en la ciudadanía. Ya no solo se retrata al panteón de héroes nacionales, las figuras privadas pasan a integrar el relato público.↩︎

La Figura_de José Antonio Terry fue determinante para el desarrollo de la educación de sordos en Argentina. Fue quien en 1880 le enviara a Domingo Sarmiento (que sufría de hipoacusia) un bastón audífono adquirido en Europa adonde Terry viajaba frecuentemente en búsqueda de instrumentos para sus tres hijos sordos. Precisamente, uno de sus hijos, el famoso pintor y activista sordo José Antonio Terry, fundaría en 1912 la Asociación de Sordomudos y Ayuda Mutua. (cfr. Veinberg, 1996 y web “La cultura sorda”, editada por los investigadores Alejandro Oviedo y Liliana Burad).↩︎

Vale recordar aquí que John Beveridge, director de la publicación infantil La Estrella Matutina (Córdoba, 1867), había llegado a Buenos Aires desde Nueva York “como misionero (laico) bajo los auspicios de la Sociedad Misionera Episcopal Metodista” (cfr. Velleman, 2022, p. 61).↩︎

En 1904 la revista Pulgarcito va a incluir fotos de contingentes enteros de niños (en los recreos escolares; jugando al fútbol y rugby, los varones; en reuniones de té y costura, las niñas; entre otros escenarios fotografiados). Este dispositivo será estrategia de venta, pero también servirá de pauta modelizadora y reguladora del comportamiento extraescolar. La infancia no solo va a la escuela, sino que pasea por Palermo, juega al trompo, se ensucia, consume juguetes, ropa, medicinas y revistas infantiles (cfr. López García, 2019a y 2019b).↩︎

Las publicaciones de referencia para esta revista son Morduchowicz (2010) y los ya referidos trabajos de Szir (2005, 2006, 2009 y 2016).↩︎

Modelo de la futura publicación, de tirada limitada y con fines promocionales y de búsqueda de financiamiento.↩︎

Los veloces cambios en las técnicas de impresión se evidencian en las diferencias entre estas dos publicaciones: las imágenes, que en LII eran a página completa, en El diario de los niños son de tamaño reducido y están incluidas, junto con otras imágenes, dentro de la misma página, dividida en 4 columnas.↩︎