| ARTÍCULOS |

https://doi.org/10.30972/clt.268281

CLRELyL 26 (2025). ISSN 2684-0499

| ARTÍCULOS |

https://doi.org/10.30972/clt.268281

CLRELyL 26 (2025). ISSN 2684-0499

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Centro Nacional Patagónico, Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas

dominguez@cenpat-conicet.gob.ar

Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

andreapichilef@gmail.com

Recibido: 23/12/2024 - Aceptado: 07/03/2025

Resumen

En este trabajo presentamos un “abecedario” del mapuzugun creado por Manuel Cayunao, poblador mapuche de Río Negro, Argentina, cuyos registros datan de 1955. Para ello reconstruimos la biografía de este autodidacta aficionado oriundo de Carri Lauquen Chico, y la de su hijo “Kuky”, gracias a quien accedimos a estos materiales. Hallamos que existen coincidencias entre este “alfabeto” y dos relevamientos lingüísticos: el primero realizado por Lázaro Flury, en Chubut y Río Negro, y publicado en la década de 1970 en “Dimensiones del imperio de los aukas”; el segundo, por Wily Hassler en su libro Nguillatunes del Neuquén (1987 [1957]) quien presenta un sistema de escritura con simbología análoga. Nos proponemos entonces, por un lado, el cotejo de estos materiales con el sistema de Cayunao y, por otro, la reconstrucción de sus contextos de producción. Realizaremos además un análisis de las ideologías lingüísticas (Kroskrity, 2004) implicadas en su creación y uso, para enmarcar así el surgimiento de instrumentos lingüísticos desde la agencia indígena.

Palabras clave: literacidad; ideologías lingüísticas; mapuzugun; Patagonia; Cayunao

Abstract

In this paper, we present a alphabet of Mapuzugun created by Manuel Cayunao, a Mapuche resident from Río Negro, Argentina, whose records date back to 1955. To contextualize this work, we reconstruct the biography of this self-taught writer from Carri Lauquen Chico and that of his son, “Kuky,” through whom we accessed the materials. We found coincidences between Cayunao´s alphabet and the linguistic surveys carried out by Lázaro Flury in Chubut and Río Negro, and published in the 1970’s as part of ‘Dimensiones del imperio de los aukas’. Likewise, in ‘Gillatunes del Neuquén’ (1987 [1957]), Wily Hassler presents a writing system with analogous symbology. This study compares these systems and examines the contexts in which they were produced. We also analyze the linguistic ideologies (Kroskrity, 2004) underpinning their creation and use, with the aim of highlighting the role of indigenous agency in the development of linguistic tools.

Keywords: graphemic alphabets; language ideologies; mapuzugun; Patagonia; Cayunao

1. Introducción1

En mapuzugun la palabra wirin puede traducirse como “rayar, dibujar o surcar con el arado” (Augusta, 1916, p. 265) mientras que wirintukun alude a grabar o transcribir un mensaje en alguna superficie. La primera definición es registrada por Augusta en 1916 cuando la escritura del mapuzugun aún no era habitual, por lo tanto, los ejemplos descriptos por el padre capuchino relacionan a la acción de grabar o rayar con las labores rurales. Para diferenciar las prácticas letradas de estas tareas era necesario especificar la materialidad en la que se inscribirá ese wirin, por ejemplo wiripapelün, es decir ‘escribir en papel’. Por su parte, la terminación “kantun” es utilizada para describir distintas acciones lúdicas (ülkantun, amelkantün, ayekantun o awkantun son algunos ejemplos). Por tal motivo, describimos a la práctica de la escritura como “wirinkantun”, acción que implica la transcripción, el ejercicio de la palabra, su dibujo, desde el juego o el ensayo.

En este artículo presentamos un sistema de escritura2 con circulación vigente producido por una familia mapuche, que fue configurado a partir de símbolos similares a las marcas y señales de hacienda (Schiaffini, 2019). Este trabajo presenta el cruce de antecedentes documentales y entrevistas realizadas al hijo del creador de este sistema de escritura, Manuel Cayunao, y la presentación de su wirinkantun, de sus registros datados entre los años 1955 y 1984.

Nos proponemos un primer acercamiento a estos documentos inéditos y el cruce con materiales publicados en artículos y libros de baja circulación,3 con el objetivo de reconstruir el contexto de producción de este instrumento lingüístico, es decir, de la descripción de las instancias de registro. En publicaciones de Wily Hassler (1987 [1957]) y de Lázaro Flury (1970) aparecen “alfabetos”4 con similares características, de los que no se indica autoría. Para ambos casos describimos la documentación de lenguas, la identificación de participantes y los contextos en los cuales se anotaron y configuraron estas propuestas de escritura presentes en sus publicaciones. Nos interesa indagar en los procesos de transmisión intrafamiliar de estos tres sistemas y en la lealtad lingüística (Weinreich, [1953] 1974) que emerge por parte de sus usuarios. Por otra parte, analizaremos algunos de los aspectos fonológicos y léxicos involucrados en la creación de estos alfabetos. La presencia de estos tres “abecedarios” en la región (Cayunao, Flury y Hassler) por los mismos años, con características grafémicas similares, nos permite hipotetizar que la creación de Cayunao tuvo cierta circulación por Río Negro, Chubut y Neuquén.

Este trabajo se inscribe en el vasto campo de estudio de las ideologías lingüísticas que desde la década de 1970 ha sido definido por distintos autores, tomando así relevancia en la sociolingüística y en la antropología lingüística. Existen discusiones académicas sobre el término ya que se identifican grupos abocados a estudios sobre las lenguas en contacto o variedades lingüísticas y otros ligados a la historiografía lingüística que centran sus análisis en las ideologías sobre las tradiciones científicas. El tercer grupo, donde se ubican la gran mayoría de los trabajos, se dedica a los estudios enfocados en las estructuras lingüísticas formales (Woolard y Schieffelin, 1994, p. 56).

Silverstein (1979) define las ideologías lingüísticas como un “conjunto de creencias acerca del lenguaje articulado por los usuarios como una racionalización o justificación de la estructura y el uso percibidos de la lengua” (p. 193) enfatizando que la conciencia lingüística posibilita que los hablantes puedan hacer cambios en sus prácticas lingüísticas como reflejo de estas representaciones. Irvine (1989) las describe como “el sistema cultural de ideas acerca de las relaciones sociales y lingüísticas junto con su carga de intereses políticos y morales” (p. 255). Otras definiciones del concepto destacan la conciencia de los hablantes como una forma de agencia y resaltan su vinculación con los sistemas sociales y culturales de los cuales emergen. En tal sentido, Kroskrity (2004) define a las ideologías lingüísticas como un concepto “arracimado” y divergente, e identifica la emergencia de estudios del lenguaje y el discurso entendidos como un “recurso económico y político empleado por los hablantes individuales, por los grupos étnicos o centrados en cierto interés, por los estados-nación” (p. 498). Esta ampliación del concepto apunta a los posicionamientos de los hablantes respecto de los sistemas políticos y económicos pero también a la formación de creencias, proclamas y evaluación de las formas lingüísticas y prácticas discursivas (Kroskrity, 2004). Blommaert (2006) retoma a Silverstein (1979) al plantear que el estudio de las ideologías lingüísticas involucra los estudio culturales, debido al carácter indexical del lenguaje. Por lo tanto, afirma que este no es neutral sino que por el contrario resulta evaluativo, relacional, mantiene intereses y es sujeto a cuestionamientos o dominio (p. 511).

Para desarrollar un análisis de las ideologías lingüísticas en este corpus de trabajo, en primera instancia presentamos los antecedentes vinculados a la producción de instrumentos lingüísticos por parte de la agencia indígena, los materiales y la prosopografía de los actores involucrados. En un segundo momento, realizamos la descripción y cotejo de los tres sistemas grafémicos hallados, para luego detallar las semejanzas y diferencias, así como ideologías lingüísticas (Kroskrity, 2004) detrás de cada uno de estos sistemas, al igual que la intencionalidad en el uso de cada uno, dado que la comprensión de las mismas reviste importancia para los procesos de conservación y desplazamiento lingüístico de lenguas minorizadas (Cisternas Irrazabal y Olate Vinet, 2020).

Se realizaron dos entrevistas5 semiestructuradas de corte etnografíco a Manuel “Kuky” Cayunao (h), entre 2019 y 2022, en su casa ubicada en la localidad de Maquinchao, Río Negro, Patagonia Argentina. Allí se tomaron fotografías de los documentos, escritos de puño y letra por Manuel Cayunao padre, datados entre 1955 y 1984, además de notas de campo. Esto nos permitió reconstruir el origen del sistema de escritura propuesto por Cayunao y otros datos relevantes para la reconstrucción de la biografía lingüística de esta familia y su vínculo con la lengua mapuzugun. Nos focalizamos en comprender el origen del sistema de escritura y su circulación. Además, junto a “Kuky”, observamos los diferentes símbolos que configuran este alfabeto y profundizamos en los datos biográficos con el objeto de reconstruir la trayectoria de vida de la familia Cayunao.

2. Producción de instrumentos lingüísticos desde la agencia mapuche

Dentro de los estudios historiográficos el sesgo colonial de la lingüística ha obliterado hasta hace pocos años las producciones de materiales sobre la lengua generadas por la propia agencia indígena. En cambio, se han estudiado y sistematizado los instrumentos lingüísticos elaborados tanto por misioneros como por científicos y aficionados al estudio de las lenguas.

En parte, esta vacancia responde a cierta invisibilizacón de la documentación generada por pu wiritufe (escribientes) mapuche, categoría que incluye diferentes funciones, entre ellas la de registrar mediante el ejercicio de chillkatukün (escritura) u otros tipos de objetos testimoniales como los witxal (tejidos) (Cañuqueo y Pichilef, 2023). También debido a cierto prejuicio lingüístico extendido de considerar a las lenguas indígenas como ágrafas.6 Sin embargo, en las últimas décadas se ha comenzado a revisar el rol de los llamados “informantes” y a destacarse su función como coproductores en la documentación (Malvestitti, 2019; Malvestitti y Farro, 2023).

En cuanto a los antecedentes que hemos relevado sobre escritura indígena, se destaca la preeminencia de trabajos que se centran en corpus epistolares, en su mayoría en castellano y en menor medida en mapuzugun (de Jong, 2016a y 2016b; Durán, 2006; Lobos, 2015; Pavez Ojeda, 2016; Pérez, 2007; Tamagnini, 1995, 2015 y 2019; Vezub, 2006 y 2009). Si bien previo al siglo XX la literacidad fue abordada como una excepcionalidad, en el caso del mapuzugun la desclasificación de corpus textuales cada vez más profusos da muestra de una continuidad en la producción escrituraria de la agencia indígena. Dicha escitura ha sido interpretada como una herramienta diplomática y como un locus privilegiado para analizar la performance de su praxis política (Vezub, 2002, 2011; Vezub y de Jong, 2019) junto a otros corpus textuales como tratados, acuerdos y parlamentos elaborados por lenguaraces y escribientes (Giordano, 2021; Levaggi, 2000; Pérez Zavala, 2014; Zavala y Payàs, 2015). Estos trabajos se enmarcan en una tradición que recupera los envíos de notas y cartas con solicitudes y pedidos, prácticas que se extienden al siglo XX y pueden encontrarse tanto en expedientes de tierras, como en diversas peticiones y reclamos dirigidos a instituciones estatales y no gubernamentales. Esta práctica resulta relevante, como desarrollaremos más tarde, ya que Flury y Hassler, quienes registraron cuestiones lingüísticas en mapuzugun, oficiaron de mediadores en la gestión de correspondencia de referentes comunitarios indígenas que luego serían sus coproductores de datos.

En cuanto al foco puesto en la agencia indígena y su rol activo durante la producción de conocimiento lingüístico en mapuzugun, consideramos que las investigaciones de Malvestitti (1994 y 2012) resultan inaugurales al respecto. Entre ellas se desatacan la transcripción y publicación de El parlamento imaginario de Ignacio Cañiumir, texto redactado entre 1885 y 1899 (Malvestitti, 1994). En la misma línea, el trabajo sobre las prácticas letradas7 de Nahuelpi, quien colaboró con el antropólogo Lehmann-Nitsche tanto en la recopilación y redacción, como en la traducción y el dictado de textos en mapuzugun. Nahuelpi, además, asesoró al investigador en la búsqueda de otros coproductores mapuche en el ámbito urbano (Malvestitti, 2019).

Por otro lado, podemos mencionar las desclasificaciones realizadas por Pavez Ojeda y Menard, el primero los textos bilingües de Manuel Manquilef y otros autores quienes contribuyeron con el historiador y etnógrafo Tomás Guevara (Pavez Ojeda, 2003 y 2016) y el diario del Presidente de la Federación Araucana, Manuel Aburto Panguilef (Menard, 2013), ambos resultan significativos en este sentido. Algunos de estos referentes indígenas letrados fueron instruidos tempranamente en colegios misionales o estatales en los que adquirieron la escritura (Jiménez, 2019).

Un ejemplo de coproductor que colabora con etnógrafos y que a su vez crea un diccionario es José Manquian8 –o Mañquián– quien es presentado como un “gran lingüista” por el maestro territoriano Segundo Fernández (1934). Su aporte sobre la lengua es “circunstancia de haber convivido con los araucanos chilenos y argentinos, de dónde viene el conocimiento de las variaciones o diferencia de significación de algunos términos” (Fernández, 1931, p. 54). Mañquián conocía los diccionarios de Lenz (1904), Augusta (1916), Barbará (1856), Havestadt (1777) y la Etimología Araucana de Milanesio (1915). Fue a colación del regalo de este último texto que le hiciera un padre salesiano que Mañquián se vio motivado a confeccionar su propio diccionario con el objetivo de que fuera un trabajo mejor a los existentes9 y que diera cuenta de las variedades dialectales de la lengua (Domínguez, 2021). Este diccionario, que aún no hemos hallado, fue producido en 1923 en Carmen de Patagones y culminado en Esquel seis años después.

Por otro lado, en Norpatagonia Belisario Painefil publicó Huné Mapu Dugnun ([1957] 1980), obra miscelánea que se presenta como diccionario pero que incorpora además de listados de palabras en mapuzungun, topónimos, y frases. Además, contiene fotografías de ceremonias10 junto a su descripción. Painefil reseña de prácticas de salud, arte verbal y cuestiones vinculadas con prácticas cristianas como los sacramentos. Este texto contó con varias ediciones (1949, 1953 y 1980) como un folleto destinado al turismo, con auspicio de la Comisión Municipal de Cultura de San Carlos de Bariloche.

Desde mediados del siglo XX en adelante se incrementan las producciones sobre la lengua. Referimos aquí sólo a los materiales previos y contemporáneos a la creación de Cayunao porque consideramos que existe una vacancia en cuanto a la sistematización de instrumentos y de la trayectoria de sus creadores, cuyos aportes al estudio de las lenguas se encuentran atomizados en diferentes producciones.

3. Transmisión familiar del abecedario

El primer contacto con los materiales que aquí analizamos fue a través de una fotocopia que nos acercara la lingüista Marisa Malvestitti, quien realizó trabajo de campo en distintos pueblos y parajes de la Línea Sur de Río Negro durante la década de 1990. Estos escritos le habían llegado por medio de un referente mapuche de la localidad de Maquinchao. Tiempo después, ubicamos otras copias de este material en el archivo personal de Telesfora Pichilef, familiar de una de las autoras. Asimismo, hemos recibido consultas en 2023 por parte de otros pobladores mapuche de la zona que contaban con fotografías digitales de este material.

Los documentos hallados en este archivo estaban firmados por Manuel Cayunao (p) y databan de 1985. Entre estos papeles se podía observar, con una caligrafía prolija, un sistema de caracteres para escribir en mapuzugun. Al corroborar con otros miembros de la comunidad mapuche del lugar en 2019 que estos materiales podrían estar relacionados con la familia Cayunao, nos dirigimos a entrevistar a Manuel Cayunao (h), a quien, al comentarle el motivo de la visita, le pareció propicio comenzar el encuentro improvisando versos en castellano.11

Manuel Andrés Cayunao, hijo del creador del sistema grafémico que analizamos, es un poblador de origen mapuche, nacido en 1960, oriundo del paraje Carrilauquen Chico.12 Fue miembro de la comunidad mapuche Nazario Chico,13 la cual estaba liderada por este reconocido logko. Nazario Chico fue integrante de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios (CHRI)14 y, como delegado de la Dirección Nacional de Protección al Aborigen, vehiculizaba reclamos territoriales entre la década de 1940 y 1950. Estas acciones, dirigidas a las autoridades gubernamentales, las realizaba mediante cartas escritas con tinta y plumas de gallina. Además, Chico se destacó como enseñante de mapuzugun, idioma que hablaba con fluidez. Manuel Cayunao (p) fue uno de sus más distinguidos aprendices.

Su hijo, pequeño productor rural, también es reconocido en la zona por ser cantautor, en cuyo rol se lo reconoce como “Kuky”. Recorre la provincia tocando chamamé y rancheras en fiestas populares, en señaladas15 y en eventos culturales de la región.16 Trabajó como esquilador para comprarse su primera “cordeona”.17 En 2019 el municipio de la localidad de Maquinchao renombró el Centro Cultural Municipal con su nombre en homenaje. Además de estos reconocimientos, Cayunao (h) representa un ícono popular en la región, ya que ha logrado con su arte conjugar un género musical tradicional con temáticas propias de la actualidad como el uso de redes sociales y la conectividad en los parajes. Sus temas circulan y se viralizan por redes sociales: uno de sus hits fue el tema “Wasapeando” en el cual aborda cuestiones como los avances en las comunicaciones en una región que históricamente fue relegada por los distintos gobiernos y donde las condiciones climáticas, geográficas y laborales dificultan la permanencia en el lugar. Además, protagoniza memes creados por el ingenio popular que dan cuenta de esta conjunción entre lo tradicional y lo moderno (ver Figura 1).

Figura 1. Meme en el que aparece Kuky, creado por el usuario de Facebook @Ja Ra.

El vínculo con la música fue importante para su historia familiar, ya que según sus palabras, su madre de origen español era acordeonista; y su padre, de origen mapuche, también tocaba este instrumento, además de la guitarra. Al igual que Kuky, aprendieron a ejecutar este instrumento “de oído”. Kuky recuerda que junto con sus hermanos se sentaban en un cuero de capón y tocaban para celebrar la llegada de su padre cada vez que regresaba de hacer mandados en el pueblo.

Los padres de Kuky no hablaban ni cantaban en mapuzugun, pero sus abuelos paternos que provenían de Chile sí lo hacían. Este dato podría indicar cómo aprendió Manuel (p) a hablar y a escribir en mapuzugun. Kuky, nacido en la década de 1960, se refiere a sus abuelos como “los antiguos”18 y recuerda la participación de sus ancestros en las ceremonias del Wüñoy Txipantü, o 24 de San Juan, en las que el Pueblo Mapuche conmemora el solsticio de invierno. Relata que en esa fecha sus abuelos levantaban a la madrugada a sus hijos y los llevaban a una aguada o laguna para realizar prácticas propias de dicha celebración.19 Además, le fueron transmitidos muchos relatos orales relacionados a la cosmovisión mapuche, referidos a seres no humanos que tienen nombre en mapuzugun y protegen y habitan los territorios. El entrevistado, en muchas oportunidades, destaca la importancia de que la lengua y la cultura mapuche no se pierdan. Kuky aprendió a cantar en mapuche gracias a su abuelo, aunque afirma no recordar estas canciones, por lo que elabora las suyas propias y las traduce al mapuzugun para luego guardarlas en su memoria. Con ayuda de otro reconocido hablante de la localidad, Gerónimo Huentenao, tradujo al mapuzugun el chamamé “Kilómetro 11” el cual interpretó durante uno de los encuentros. Por lo referido, inferimos que Kuky entiende el mapuzugun pero que no lo habla y que su repertorio lingüístico en esta lengua se da en el plano musical y ceremonial.

En una nota publicada en el periodico digital Río Colorado Informa (2018), Kuky menciona que no fue a la escuela, pero que sus padres le enseñaron a leer y a escribir y que luego continuó aprendiendo mientras hacía el servicio militar. En este reportaje señala además que su padre le enseñó a “escribir en lengua mapuche” por ser el hijo mayor. Kuky acompañaba a su papá “a todos lados” porque era el mayor de los hermanos. Su padre compraba los insumos para poder escribir y confeccionar sellos en el pueblo y recibía otras cosas por correo como la revista peronista Las Bases.20

Él aún no se explica cómo Manuel (p) creó estos símbolos que según él “parecen letras chinas”, pero a los que les adjudica gran valor y aún hoy escribe con ellas. Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en su camioneta Ford F100 a la que decoró con un pedazo de tela blanca bordada con este tipo de escritura. Aunque menciona que hace mucho no escribe “en indígena” puede hacerlo sin necesidad de volver a mirar las referencias gráficas.

En la segunda entrevista21 accedimos a los materiales en los que se incluye el alfabeto de su padre y los fotografiamos. Kuky conserva los documentos que heredó en una bolsa de plástico y suele llevarlos consigo a cada lugar al que va. Dice poseer otros documentos con esta caligrafía en Carrilauquen Chico –el encuentro se realizó en su casa en Maquinchao–, y hasta un calendario en el que reemplazó los días, fechas y meses por sus equivalentes con el alfabeto que le enseñó su padre. Sin duda Kuky continúa el legado sosteniendo este sistema de escritura al interior de su núcleo familiar.

3.1. Descripción de los documentos

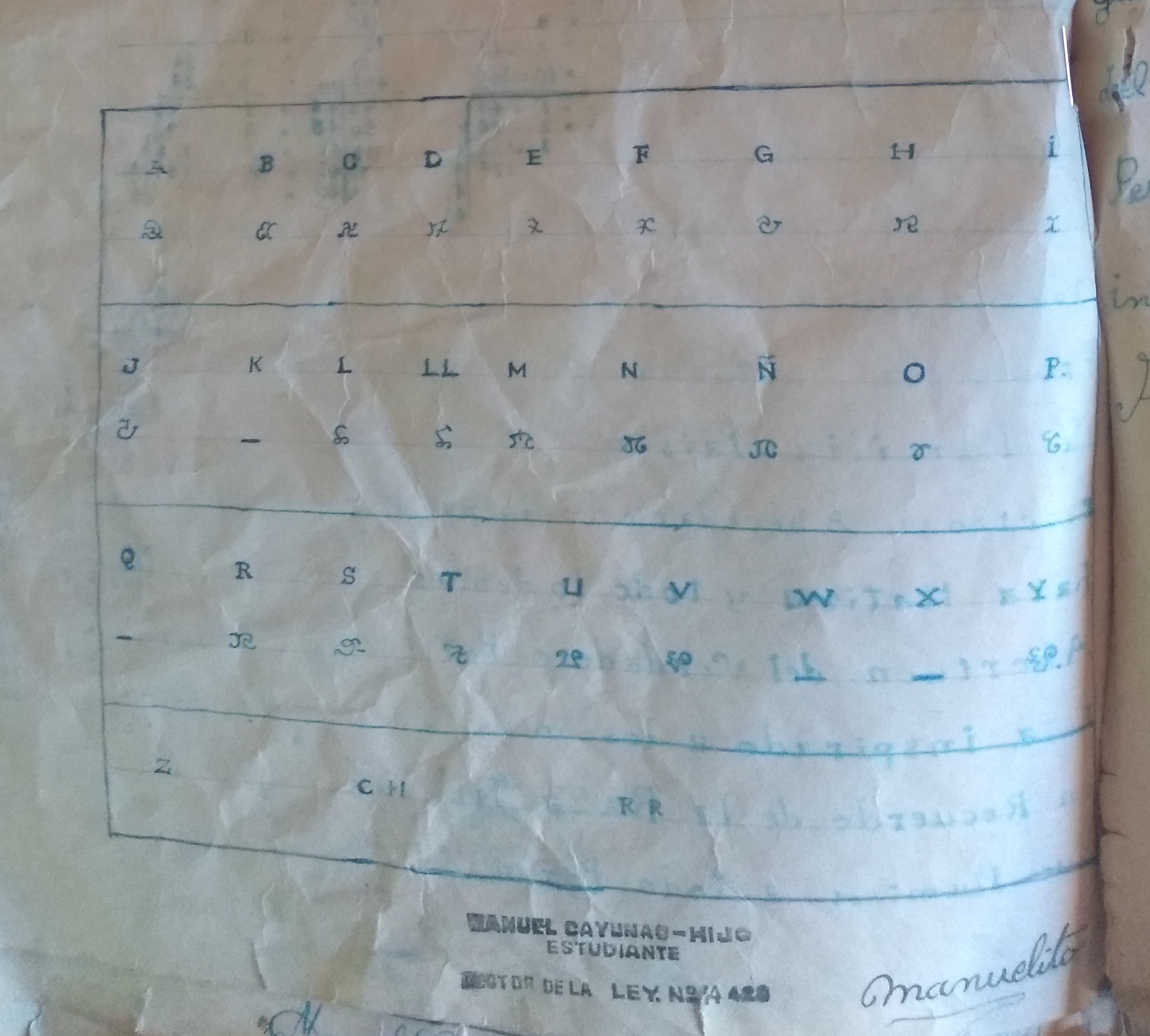

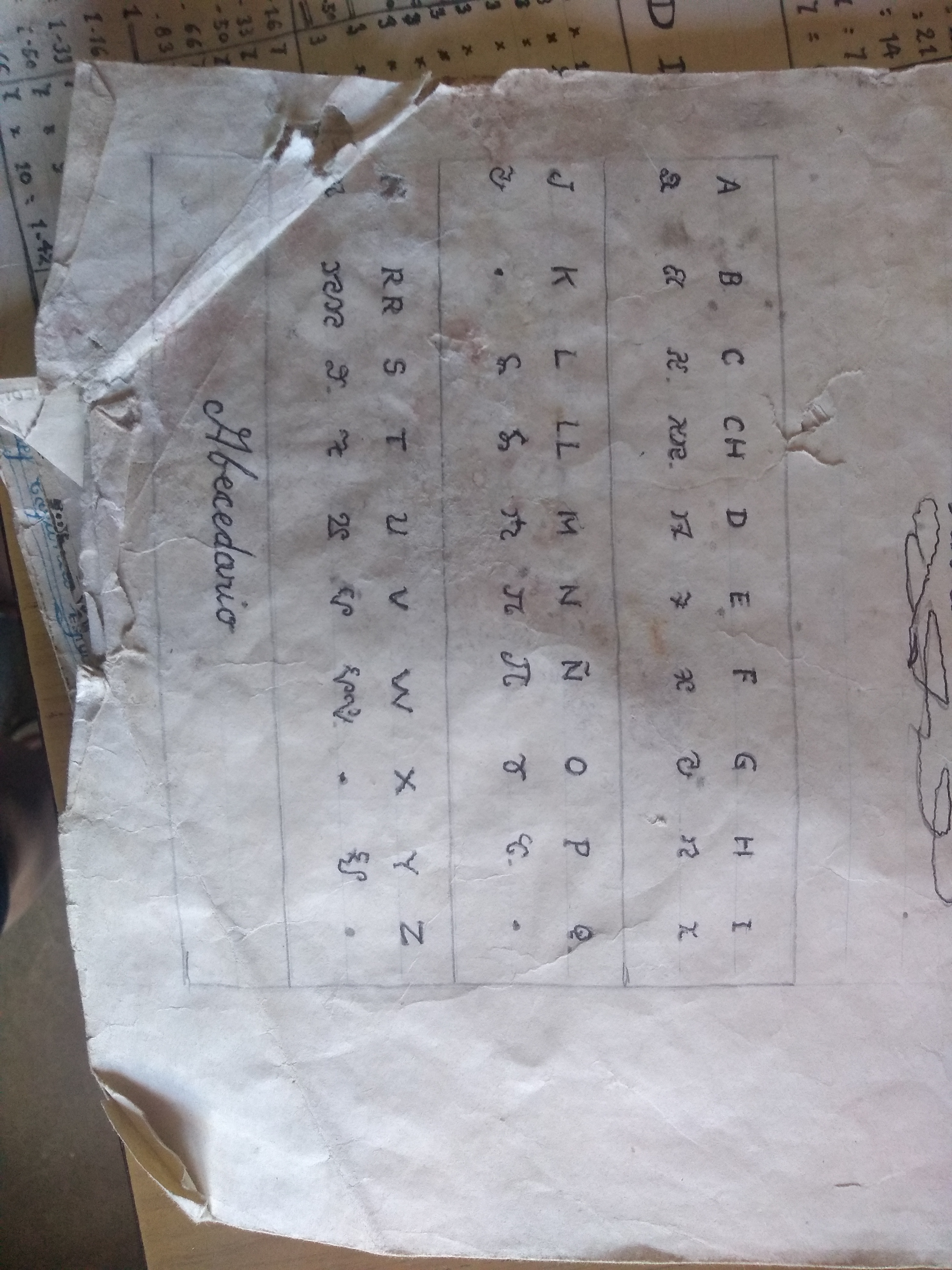

Los documentos resguardados por Kuky se organizan en dos grupos. El primero, fechado entre octubre de 1955 y enero de 1961, cuenta con 23 fojas manuscritas. El segundo corresponde a la década de 1980 y está compuesto por 5 fojas.

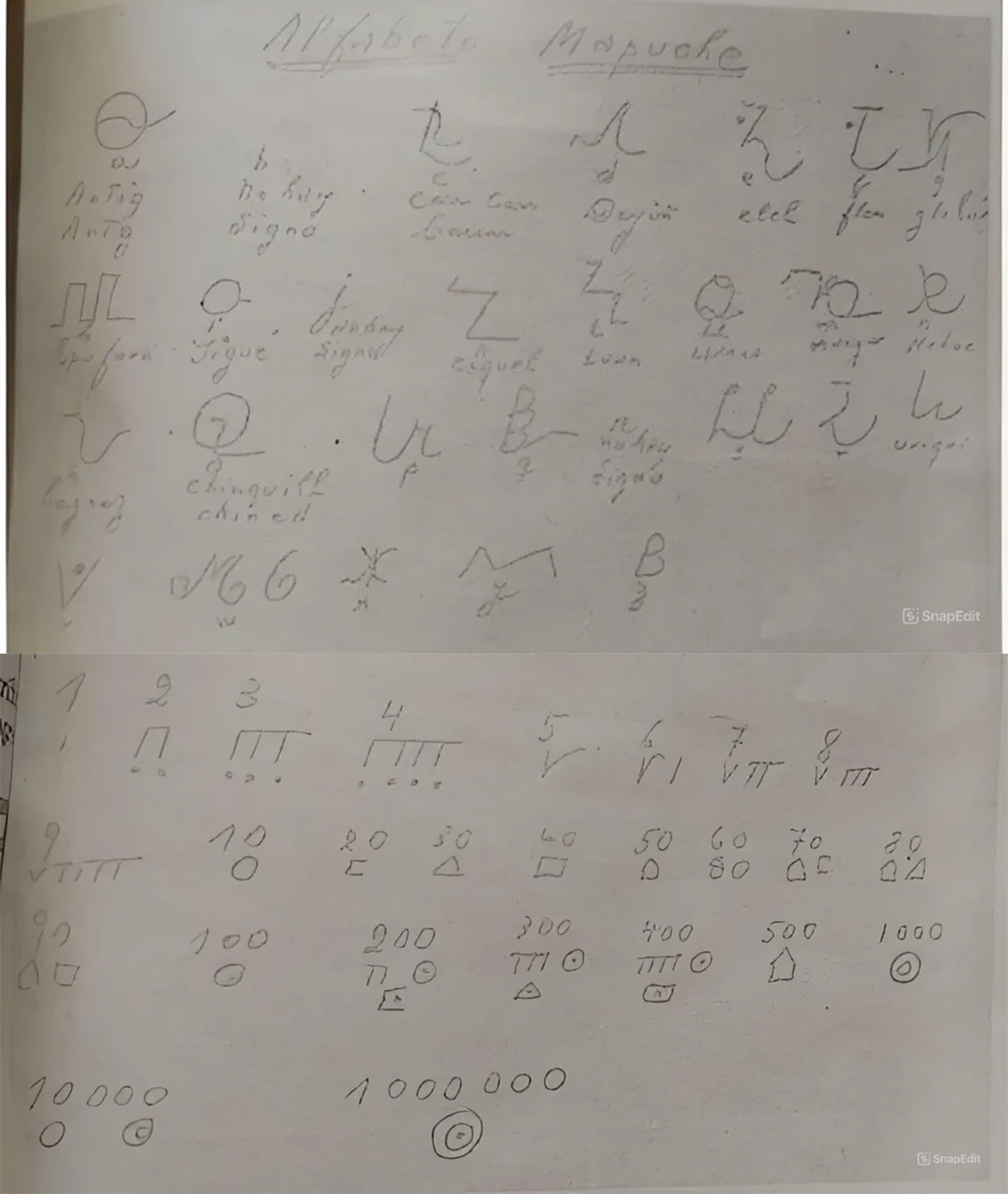

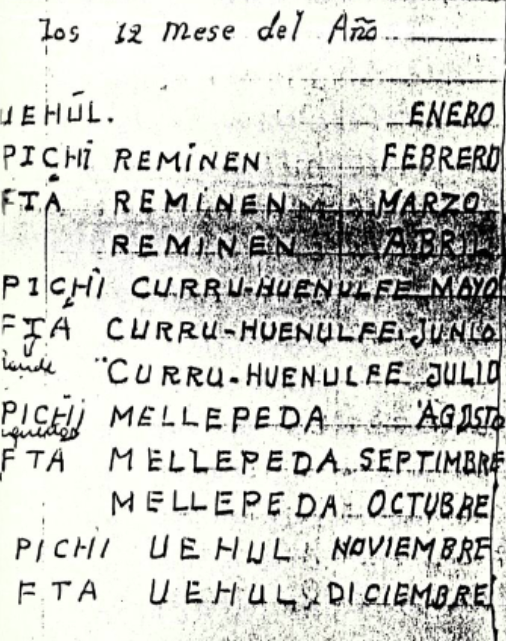

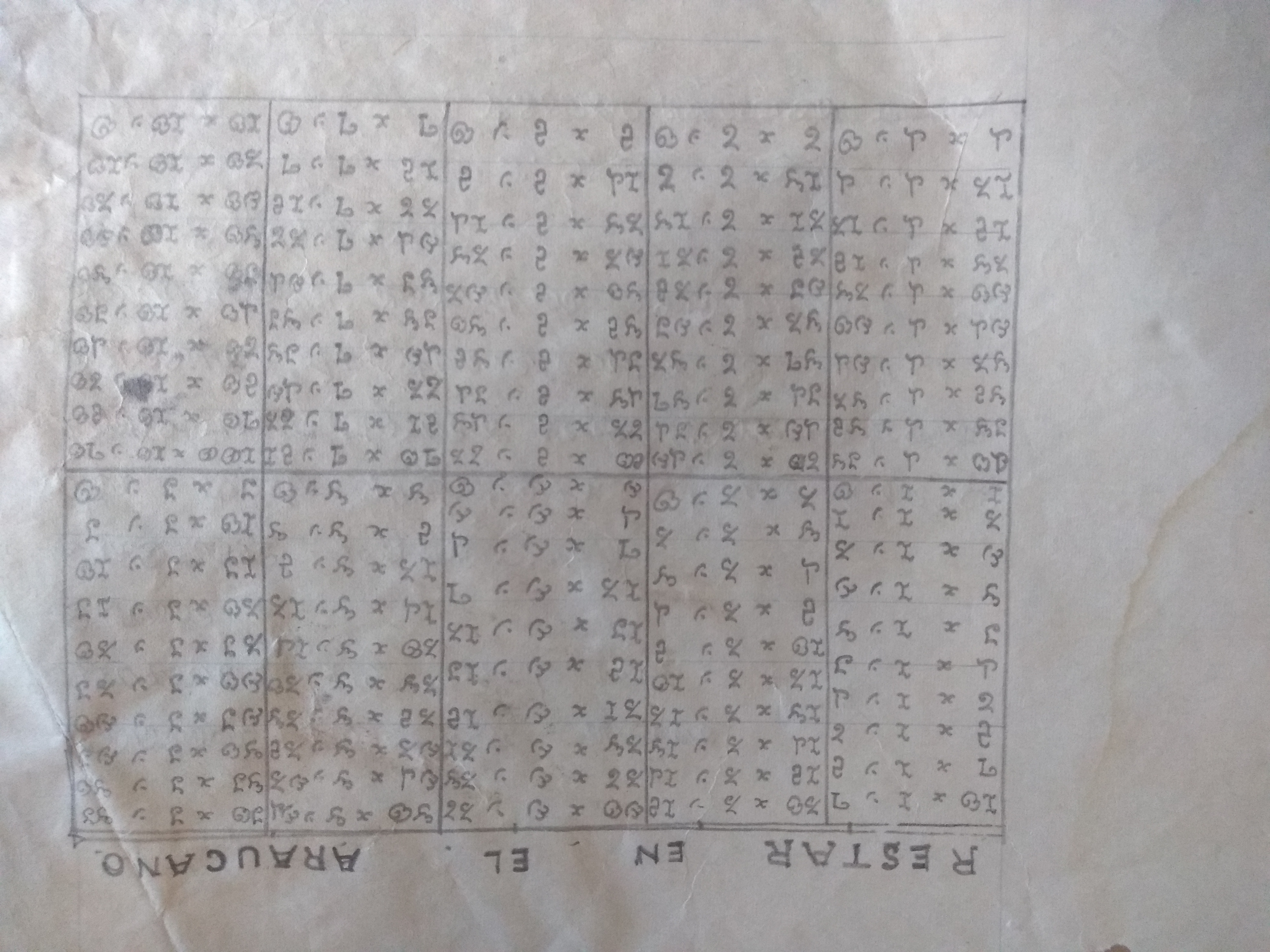

Los materiales del primer grupo constituyen un compendio heterogéneo de papeles sueltos sin numeración, integrados por un “Abecedario” (Figura 2), ejercicios de caligrafía escritos con pluma en español y prácticas de escritura con el abecedario “araucano”, cartas en español escritas con alfabeto latino y alfabeto propio, y tablas numéricas de suma, multiplicación, división y resta “en araucano”. Es importante destacar que en la primera serie de documentos, correspondiente a la década de 1950, no se observa escritura de términos en mapuzugun ni con sus símbolos ni con el alfabeto latino, solo se escriben palabras en castellano. En cambio, ya en el segundo grupo de textos sí se encuentra escritura de palabras en mapuzugun con su abecedario y también con el latino.

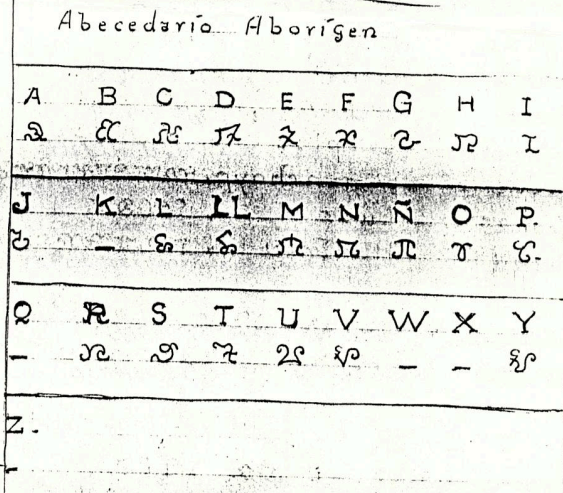

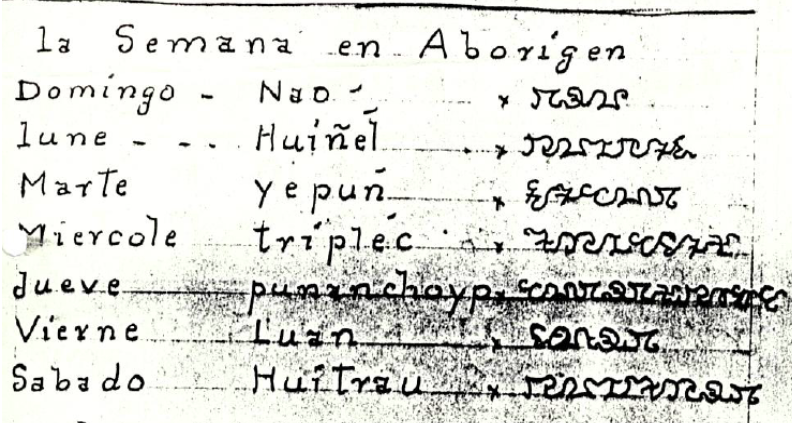

En el segundo aparece nuevamente el alfabeto, cartas, recuadros con listas léxicas con numerales, días de la semana, meses, estaciones, nombres de constelaciones, colores y términos de parentesco en mapuzugun con su respectiva traducción al español. Nuevamente se observan tablas numéricas con operaciones. A modo de titular, con letras más grandes y en mayúsculas, se presenta el nombre Maquinchao,22 traducido como “que piensa padre”. Este grupo de materiales se diferencia de la primera serie en la que solo había textos en castellano, por incorporar términos en mapuzugun escritos con ambos sistemas de escritura (Figuras 7). Además, sus materiales poseen una organización que da cuenta de cierta sistematicidad en pos de la circulación y de la posible utilización de los mismos, ya que posee léxico en mapuzugun de uso cotidiano. Las copias que efectivamente poseen pobladores de la zona corresponden a esta última serie.

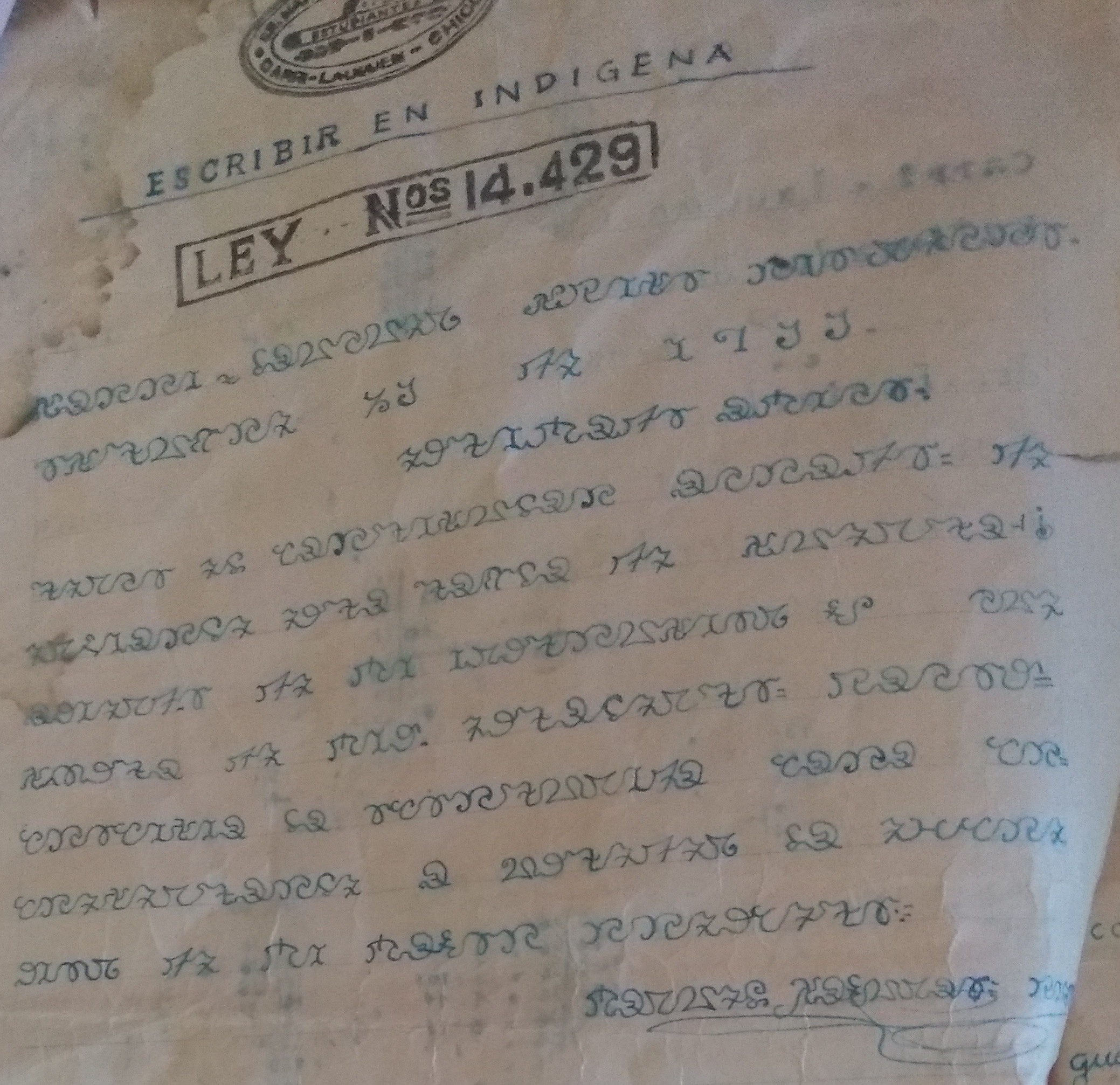

En el alfabeto cada letra corresponde a un símbolo similar a las marcas de señal que utilizan los productores ganaderos para identificar a sus animales (ver Figura 8). Es posible que Cayunao (p) se haya inspirado en ellos para el desarrollo de su sistema de escritura, dado que su familia se dedica hasta la actualidad a la ganadería. Por otro lado, todas las hojas se encuentran selladas. En uno de los sellos puede leerse “Manuel Cayunao-hijo.23 Estudiante. Rector de la Ley 14.429”.24 En un segundo se consigna “Ministerio de Justicia y Educación, Consejo Nacional”, en un tercero su nombre y su localidad “Carrilauquen Chico” y en el cuarto únicamente “Ley 14.429”.

Como puede visualizarse en las figuras 2, 3 y 4 los abecedarios poseen algunas pequeñas diferencias entre sí, probablemente porque Cayunao fue reflexionando con los años y adecuando su propio sistema a sus necesidades. Entre estas diferencias podemos mencionar que en el de 1961 aparecen las consonantes dobles <ch>, <rr>, <w>. Suponemos que Cayunao hace esta diferenciación entre <r> y <rr> como si se tratara de dos sonidos distintos, lo cual no es el caso, o bien para puntualizar el sonido fricativo retroflexo de la <r> del mapuzugun. No obstante, en la versión del año 1985 de este abecedario sólo se indica el equivalente a la letra <r> (ver figura 4).

La sexta vocal del mapuzugun, es decir el sonido <ə> es uno de los más característicos de esta lengua y se diferencia notoriamente de otras vocales y consonantes del español. No obstante, Cayunao (p) no lo destaca con ningún signo en particular. Por el contrario, en la serie de documentos de la década de 1980 directamente omite este sonido en palabras como küla (tres), füta (grande) o walüg (verano). En su lugar, transcribe estas palabras como clá, ftá y hualhn. En las palabras anthü (sol) y fotüm (hijo) directamente transcribe este sonido como <u> –antu y fotum– mientras que para karrü (verde), kolü (colorado) y püchü (pequeño) la sexta vocal fue transcripta como <i> –carri, coli, pichi–. Dado que se trata de una vocal posterior cerrada, no labializada de breve duración, que puede representarse como [ü] pero cuyas variaciones alofónicas en la región pueden girar hacía [γ]25 o [ǝ], este sonido puede resultar casi imperceptible o incluso puede llegar a omitirse cuando se ubica al final de una sílaba o en sílaba interna (Malvestitti, 2003). Estas alternancias son recurrentes en hablantes por adaptación al castellano de palabras con <ü> etimológica. Hipotetizamos que quizás Cayunao (p) fundamentó la escritura de estas palabras en el zugun (habla) de otros y otras hablantes fluidos de mapuzugun quienes contaban con la competencia lingüística suficiente para optar por variaciones u omisiones de este sonido.26

En el caso de la <w>, esta se incluye en el abecedario de 1961 pero no en los de 1955 y 1985, en el primer caso debido a que Cayunao (p) no escribe en mapuzugun con estos símbolos sino que utiliza un criterio de diferenciación del español. En el segundo caso porque sustituye este sonido por la letra <h>, en palabras tales como huitrau o huiñel (ver figuras 9 y 10).

Figura 2. “Abecedario”. Fuente: Cayunao (1955, Foja 6) [inédito].

Figura 3. “Abecedario” Fuente: Cayunao (1961, Foja 18) [inédito].

Figura 4. “Abecedario aborigen”. Fuente: Cayunao (1985, Foja 3) [inédito].

Para Cayunao (p) escribir en mapuzugun representaba un problema que debía ser resuelto. En esta línea creó símbolos para reemplazar los números ordinales por otros a la que llamó “magnífica tabla de cuentas” (Cayunao, 1956, foja 5). Además, manifestaba recurrentemente la importancia de una “nueva orientación” para darle solución al “problema indígena”. En este sentido en varias cartas Cayunao expresaba:

escribo el abecedario indígena para el bien de la Raza Nativa y todo lo demás el sincero Afecto Aborigen del Verdadero Patriotismo y los que está aspirado [sic] a los más Sanos Propósitos en Recuerdo de la Raza Nativa. Que ilumines a todos por igual para hacernos reconocer que somos de la raza que ha servido de base para la Nación Argentina. (Cayunao, 1956, foja 5)

Cabe aclarar que las cartas utilizan el nuevo abecedario, pero están escritas en español. Hipotetizamos que ejercitaba su uso con este tipo de escritos dedicados a sus “paisanos aborígenes” y “amigos” (ver Figura 5). Por tanto, este abecedario no es solo para el mapudungun, es más bien un alfabeto destinado a los mapuche aun para escribir en castellano.

Figura 5. Carta Octubre 15 de 1955 “Escribir en indígena”.27 Carri Lauquen Chico. Fuente: Cayunao (1955, Foja 6) [inédito].

En varios fragmentos de estos escritos pudimos identificar un formato similar al de los güllam (Golluscio, 1987, 2006; Malvestitti, 2005). La función de este género discursivo que se traduce en español como “consejos” suele ser didáctica y su transmisión alienta las reglas o conductas que deben asumir los y las jóvenes. Cayunao aconseja sobre la importancia del mantenimiento de la lengua, el culto de la amistad, el patriotismo, entre otros valores:

En las juventud practicamo solamente el culto de las amistades y no miramos si el amigo de quienes aconsejamo el deber y el derecho de la vida fundamental sea en la buena o en la mala miramo solamente si es o ha sido siempre un amigo.

Algunas de las características de este género oral se replican en las cartas redactadas por Cayunao. No hemos podido constatar a quienes están destinadas y si se enviaron efectivamente o no, pero podemos inferir que había aprendices de este abecedario al que caracteriza como “Nueva Orientación”: “exijo a todo los humildes aprendizajes de la zona en la mayor atención posible de su desarrollo– señores, señoras, señoritas y niño los que sepan leer y escrivir en la Nueva Orientación” (Cayunao, 1956, foja 5). A diferencia de lo que ocurre en los güllam, que suelen tener lugar entre dos o más personas que, por razones etarias o de roles sociales, sostienen una relación asimétrica, en las cartas, Cayunao no se ubica en una posición asimétrica respecto de sus destinatarios, sino que estos aparecen como pares o bien se los incluye mediante el uso de la 3° persona del plural (“Estimado compañero aborígen”, “Estimado amigo” y “Queridos Amigitos” [sic]).

Por otro lado, si bien Cayunao se incluye a sí mismo dentro de los destinatarios, en los casos en los que recomienda el uso de esa escritura se ubica en el rol de maestro. Estas recomendaciones son recursivas y se replican casi literalmente en otras cartas de 1956. Una de ellas cobra importancia porque Kuky, su hijo, expresó haberla leído, mucho después del fallecimiento de su padre, en un txawün (encuentro) mapuche de comunidades de la localidad con las que tiene vínculo actualmente. Esto da cuenta de la circulación de estos materiales hoy en día. De hecho, Kuky agregó su firma personal (“Kuky Andres Cayunao”) y un sello (“Manuel Cayunao e Hijo”) en el documento, haciendo propias las palabras de su padre. Una idea similar expresan las cartas escritas en español destinadas a sus paisanos de la región sur o a quien denomina “su maestro”.

Tanto las cartas, las recomendaciones en el uso de la escritura, el consejo a partir de los güllam y postular como una “Nueva Orientación”, dan cuenta de la intención de transmitir la necesidad de un sistema de escritura en lengua mapuche. La presencia de alfabetos con características análogas al de Cayunao evidencian la concreción de dicha circulación que merece ser profundizada.

Como hemos expuesto, en los materiales aparecen diversos tipos de textos, además de las diferentes versiones del abecedario a las que nos abocaremos en la siguiente sección. Asimismo, repararemos en las ideologías lingüísticas implicadas en la práctica escrituraria de Cayunao.

4. Presentación y cotejo de los abecedarios

Como mencionamos anteriormente, en “Dimensiones del imperio de los aukas” (1970) publicado por Lázaro Flury, se encuentra un sistema similar al abecedario de Cayunao. Flury (1909-2002) fue un maestro santafecino de formación autodidacta que ejerció en diferentes puntos de la Patagonia y también en Chaco. En ambos lugares se involucró en la resolución de conflictos territoriales, y junto con referentes de las comunidades gestionó reuniones con autoridades estatales con el objeto de resolverlos. En 1937 el maestro Flury participó de la fundación de Acción Indoamericana que postulaba el rescate de los valores de la América indígena. Entre 1939 y 1949 presidió la Comisión Indigenista Argentina. Sus aportes más destacables se vinculan a la divulgación de temáticas folklóricas en diferentes artículos académicos (1944, 1951, 1963, 1966, 1967, 1970). Estas publicaciones se encuentran en revistas de la Universidad del Litoral, lugar en el que presidió distintas cátedras vinculadas a la música y el folklore.

En este contexto es que conoce a quienes contribuyeron a sus registros lingüísticos.28 Algunas de las documentaciones realizadas por el maestro fueron: ülkantun en mapuzugun (1944), materiales de arte verbal y sobre prácticas culturales, listados léxicos, onomástica, y cuadros comparativos que intentaban dar cuenta de diferencias diacrónicas del mapuzugun (1970). Entre los registros presentados por Flury en torno al mapuzungun se encuentran más de 400 entradas léxicas ordenadas alfabéticamente que incluyen listados de numerales, ordinales, puntos cardinales y “Otros vocablos”.

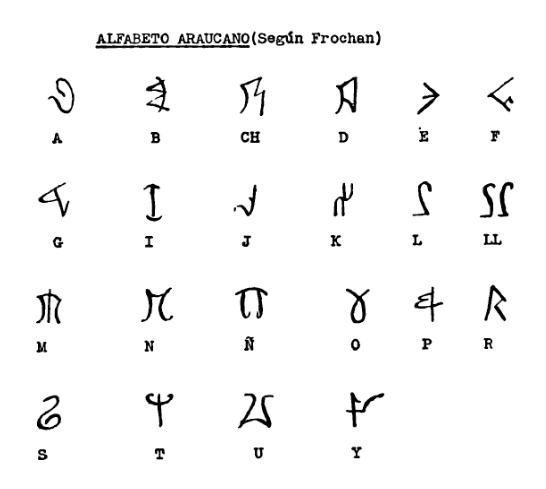

El maestro Flury cita y explica este sistema gráfico y lo titula “Alfabeto Araucano” (ver Figura 5). Flury adjudica su autoría a Enrique Frochan, a quien describe como un “erudito en lingüística araucana” y de quien solo hace mención en la bibliografía citando una obra suya titulada “Araucanía, civilización milenaria”. No hemos hallado información de este texto hasta la fecha, tampoco otras publicaciones de Frochan ni información biográfica, por lo que hipotetizamos que se trata o bien de un seudónimo o de una publicación de baja circulación.

Figura 6. Alfabeto Araucano según Frochan. Fuente: Flury (1970, p. 87).

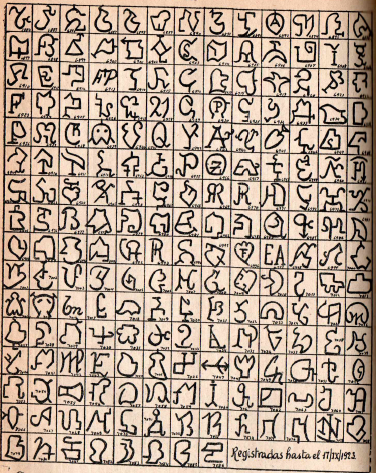

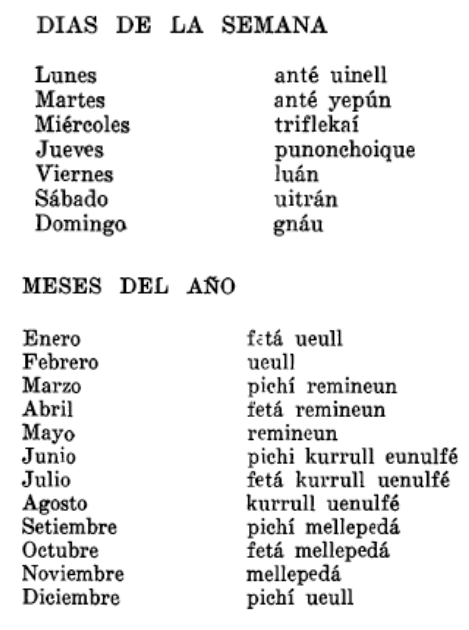

Otro alfabeto con similitudes aparentes al de Cayunao es el que publica Wily Hassler en Nguillatunes del Neuquén29 ([1957] 1987). Hassler (1923-1995) fue un comerciante y taxista, aficionado al estudio del mapuzugun, que residía en San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén. Allí se vinculó con numerosos hablantes de la lengua mapuche, con quienes registró prácticas comunicativas y hasta confeccionó un diccionario propio que se mantiene inédito (De Miguel, 2023). En dicha publicación Hassler intercala anécdotas, instancias de aprendizaje de la lengua, elementos léxicos y costumbres que obtuvo en contextos de observación participante y entrevistas.30 Al igual que Flury denunció los frecuentes desalojos y el relegamiento de la población mapuche hacia tierras improductivas.31

No contamos con mayores datos respecto del origen del alfabeto ya que en el libro Nguillatunes del Neuquén se observa la imagen sin epígrafes ni descripciones. Tampoco se mencionan detalles del contexto original de su producción, ni el nombre de los coproductores que participaron en la creación de este sistema. Sin embargo, podemos identificar anotaciones que suponemos pertenecen a Hassler que acompañan la descripción de cada uno de los símbolos.

En <h> utiliza como ejemplo “epu foro” su ideograma está representado por un dibujo similar a dos dientes o huesos. Dado que la palabra con la que ejemplifica no posee <h>, esta podría indicar el punto de articulación interdental. Actualmente, en el grafemario Azümchefe,32 la letra <h> posterior en <lh> o <nh>, se utiliza para indicar esto mismo.

Figura 7 . “Abecedario mapuche”. Fuente: Hassler (1987).

Estos tres sistemas de escritura tienen como referencia el alfabeto latino al cual es necesario recurrir para identificar a qué letra corresponde cada símbolo. Al realizar un análisis contrastivo de los tres sistemas de escritura identificamos:

Hay una gran similitud en los símbolos que describen las letras <e>, <i>, <o>, <n>, <m>, <ñ> y <u> entre el sistema ideado por Cayuno y el referido por Flury. Otras letras, como la <s> se representan de igual forma, pero en el caso de Flury, ésta se escribe en la dirección opuesta.

En los abecedarios de Cayunao y Flury se observa que las letras <k>, <q>, <x> y <z> no poseen un signo equivalente y por ello se las marca con punto o bien con guión. No obstante, en el segundo grupo de documentos, datados en 1985, observamos que para las oclusivas velares Cayunao (p) utiliza un símbolo similar a la <x> para indicar la letra <c> en la transcripción de palabras tales como cla, cayu, pataca, uarranca, curru, cahuel y chocum. Las palabras quiñe, quechu, puquem y lufquen [sic] son transcriptas en su alfabeto, allí utiliza el símbolo indicado para <g> pero adoptando el mismo criterio que en el español para las secuencias grafémicas iniciadas con <q>, es decir que o qui.

Por su parte, en la versión publicada por Flury tampoco se cuenta con símbolos para <c>, <h>, <w> y <rr>.

Figura 8. Marcas de Hacienda del Territorio Rio Negro registradas hasta 1923. Fuente: Guía General del Territorio del Río Negro y Partido de Patagones (Cores y Vélez y Rivas, s/f, p. 148).

Otras similitudes entre el trabajo de Cayunao y la publicación de Flury ocurren en la escritura de los días de la semana y los meses. Se identifica que para ambos casos, la traducción que hace Flury es similar a la de Cayunao (ver Figuras 9 y 10) excepto en el caso de la palabra “Miercole” [sic], la cual transcribe como “triplec”, en cuyo caso la secuencia “lec” no es posible en mapuzugun ya que [k] no se ubica al final de sílaba y palabra, mientras que Flury la traduce como “triflekai”.

Este último distribuye la información de días y meses en columnas, una con los nombres en español otra con su traducción en mapuzugun y una última, para el caso de los días, donde incorpora la escritura con el alfabeto también en mapuzugun (ver Figura 7).

Figura 9. Días de la semana. Fuente: Cayunao (1985, Foja 1) [inédito].

Figura 10. Días del meses. Fuente: Cayunao (1985, Foja 4) [inédito].

Las similitudes entre algunos símbolos, especialmente entre la propuesta de Cayunao y los registros de Flury, permiten hipotetizar que por la fecha el alfabeto de Flury deriva del de Cayunao. Como consecuencia la circulación de este alfabeto excedió a la órbita familiar. En cuanto al abecedario presentado por Hassler (ver Figura 7), este cuenta con 25 símbolos equivalentes a cada una de las letras del español, con excepción de B, J y R. Se observan además referencias manuscritas debajo de cada símbolo al que adjudica una palabra en lengua. Por ejemplo, debajo del símbolo que representa la letra A se observa escrita la palabra “antig” o “antg” que en mapuzugun significa sol. Estos ejemplos no se realizan para los grafemas equivalentes a P, Q, S, T, V, W, X, Y y Z.

Hassler también presenta números, similares a los números romanos y su lógica (Figura 11). El número 1 está representado con un símbolo similar a । mientras que el 2, 3 y el 4 se forman de la siguiente manera ᒥᒥ, ᒥᒥᒥ y ᒥᒥᒥᒥ. A partir del número 5 al 10 los símbolos son ᐯ, ᐯ।, ᐯᒥᒥ, ᐯᒥᒥᒥ y ᐯᒥᒥᒥᒥ. Luego se incluyen símbolos geométricos como círculos, triángulos o cuadrados para indicar las decenas del 10 al 90. En las “tablas de cuentas” de Cayunao (ver Figura 12), no se observa una estrategia para sumar sino que presenta un símbolo para cada número arábigo que le permite “sumar o restar en araucano” (Cayunao, 1956; 1985).

Figura 11. Días de la semana y meses del año. Fuente: Flury (1970, p. 84).

Figura 12. Tabla de Restar en el Araucano. Fuente: Cayunao (1956, Foja 21a) [inédito].

5. Análisis de ideologías lingüísticas

Entendemos las acciones de Manuel Cayunao como un ejercicio caligráfico, lúdico, que le permitió reflexionar sobre la importancia de transmitir la lengua y poseer una escritura propia que le diera un mayor estatus. El intento por crear un alfabeto propio para el mapuzugun que distara de los grafemas del español da cuenta del intento por diferenciar y no subordinar a la lengua mapuche al alfabeto dominante. Siguiendo los planteos de Woolard y Schieffelin (1994) en torno a la creencia de qué es y qué no es una lengua, la necesidad de Cayunao de plantear una escritura, reviste una estrategia para reposicionar al mapuzugun. Clavería Cruz (2012) plantea que Anselmo Ranguileo, creador del sistema de escritura que lleva su nombre, no se basó estrictamente en destacar las diferencias fonológicas entre el castellano y el mapuzugun sino que pretendía más bien distinguir su alfabeto de otros ya existentes, en especial del unificado que según él subordinaba la escritura del mapuzugun a la ortografía dominante. Esta operación, este mandato diferenciador (Clavería Cruz, 2012), permite interpretar las motivaciones de Cayunao a la hora de crear un sistema alternativo para la escritura del mapuzugun que se diferenciara de alguna manera del alfabeto castellano. En este sentido pensó símbolos que incluso le permitían escribir en español desde una “escritura indígena” diferenciada. Asimismo, creó una nueva instancia que ampliaba los contextos de uso de la lengua. Consideramos que su lealtad lingüística (Wittig, 2006; Moreno Fernández, 1998) funciona para Cayunao como una actitud de respuesta que contrarrestaría el progresivo desplazamiento del mapuzugun.

Por otro lado, la conciencia política de Cayunao ante la necesidad de generar instrumentos lingüísticos propios resulta heredera del uso político de la escritura en lengua por parte de la agencia indígena como se evidencia en los antecedentes expuestos. Para el Pueblo Mapuche la lengua es inherente a la política y el desarrollo de su escritura está íntimamente ligada a la tradición discursiva epistolar que vehiculizaba los reclamos territoriales. De allí que Cayunao no piense en un sistema rígido –él mismo modifica su propio sistema varias veces– ni restringido a ciertos ámbitos de uso, como el familiar o ceremonial, sino que alienta su aprendizaje y uso por medio de cartas, siguiendo con la tradición de su propia familia. De esta manera, Cayunao se aleja de una ideología purista o esencialista sobre la lengua y sus ámbitos de usos. Al no haber una adecuación entre los sonidos propios del mapuzugun y el sistema de caracteres creado, existe un uso performático del grafemario en tanto una “criptografía aborigen” que permite escribir en mapuzugun y en “castilla”.

Por su parte, en Flury y Hassler podemos identificar que los registros de las lenguas están íntimamente vinculados con los lazos cultivados con integrantes y referentes de las comunidades indígenas en el marco de los reclamos territoriales a las esferas gubernamentales. En este sentido, la importancia de documentar se relaciona con cierta ideología de la extinción, es decir, con el objeto de registrar aquello que, desde su perspectiva, está en proceso de pérdida.

6. Reflexiones finales

Como mencionamos, la correspondencia ocupa un lugar de importancia para vehiculizar tanto las demandas territoriales, en el caso de Flury y Hassler, como para fomentar el uso de este nuevo abecedario, en el caso de Cayunao. Esta tradición epistolar que se remonta a las antiguas secretarías, reversionadas en estas nuevas figuras políticas, tiene su antecedente en el propio Nazario Chico para la familia Cayunao.

El cotejo de las tres versiones nos permitió reconocer que mientras los de Cayunao y Flury presentan similitudes y guardan parecido a la señales utilizadas por productores ganaderos para marcar a sus animales, en el abecedario presente en Hassler algunos de los signos son motivados. Las similitudes entre algunos símbolos, especialmente entre la propuesta de Cayunao y los registros de Flury, permiten hipotetizar que la circulación de este alfabeto habilitó nuevas versiones y “mejoras” teniendo en cuenta las fechas de los documentos. Además, es importante recalcar que si bien aparece en registros de colectores como el de Flury, el abecedario de Manuel Cayunao data de por lo menos veinte años antes de la publicación El imperio de los Awkas.

Resta profundizar en las redes de correspondencia de la época vinculadas a las gestiones de referentes territoriales y su participación en comisiones tales como la de “Protección al Aborígen” y la “Honoraria de Reducción de Indios”; y en publicaciones de baja tirada contemporáneas en las que publicaban referentes letrados como Hassler y Flury. Consideramos que la recuperación de este tipo de materiales aporta a dar visibilidad a la creación de instrumentos lingüísticos y a las estrategias desplegadas desde la propia agencia indígena para el mantenimiento y transmisión de la lengua y contribuye a historiar las prácticas letradas (Malvestitti, 2019) que operaron como antesala a las iniciativas actuales de revitalización lingüística.

Referencias bibliográficas

Augusta, Fray Félix José de. (1916). Diccionario Araucano-Español y Español-Araucano. Santiago, Imprenta Universitaria.

Barbará, Federico. (1856). Usos y Costumbres de los Indios Pampas y algunos apuntes históricos sobre la guerra de la frontera. JA Bernheim.

Blommaert, Jan. (2006). Language Ideologies. En Brown, Keith (ed.), Encyclopedia of Language & Linguistics, Second Edition, volume 6. (pp. 510-522). Oxford, Elsevier https://tinyurl.com/294tr6yj

Casamiquela, Rodolfo. (1992). Manuel Blanco. Breve historia de mis abuelos y abuelas paternos y maternos. Viedma, Fundación Ameghino.

Cañuqueo, Lorena y Pichilef, Andrea. (2023). Archivos de militancia y activismo mapuche en Puel Mapu. En Perez, Pilar (ed.), El papel del archivo. (pp. 157-183). Viedma, Editorial de la UNRN. https://tinyurl.com/22brc425

Cayunao, Manuel. (31 de Agosto de 1956). Carta dirigida a “Queridos amiguitos”. Archivo personal de Manuel Cayunao.

Clavería Cruz, Alejandro. (2012). La lucha por el alfabeto mapuche. La ideología tras las grafías. [Tesis doctoral]. Universidad Católica del Norte.

Claraz, Georges. (2008). Viaje al Río Chubut. Aspectos naturalísticos y etnológicos (1865-1866). Buenos Aires, Ediciones Continente.

Cisternas Irrazabal, César y Olate Vinet, Aldo. (2020). Las ideologías lingüísticas sobre las lenguas indígenas americanas: una revisión sistemática de artículos de investigación. Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura, 25(3), 755-773. https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v25n03a09

Cores, Alberto y Vélez y Rivas, Antonio. (s/f). Guía General del Territorio del Río Negro y Partido de Patagones. s/d.

Cucchetti, Humberto. (2008). Redes sociales y retórica revolucionaria: una aproximación a la revista Las Bases (1971-1975). Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 1-16. https://doi.org/10.4000/nuevomundo.43252

Czertock, Viviana. (1999). Historia de vida y memorias de un antiguo. Viedma, Fundación Ameghino.

de Jong, Ingrid. (2016a). Prácticas de la diplomacia fronteriza en las pampas, siglo XIX. Habitus, 14(2), 175-197.

de Jong, Ingrid (comp.). (2016b). El difícil arte de la paz: la diplomacia salinera entre las décadas de 1840-1860. En Diplomacia, malones y cautivos en la Frontera Sur, siglo XIX (pp. 95-158). Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología.

Domínguez, Verónica. (2021). Aficiones etnográficas: la documentación de lenguas indígenas patagónicas en los Territorios Nacionales de Chubut y Río Negro (1911-1955) [Tesis doctoral]. Universidad Nacional del Sur.

Durán, Juan Guillermo. (2006). Namuncurá y Zeballos. El archivo del cacicazgo de Salinas Grandes. Buenos Aires, Bouquet.

De Miguel, Rodrigo. (2023). El mapuzungun en ámbito neuquino (1900-1960) [Tesis doctoral inédita]. Universidad Nacional del Sur.

Fernández, Segundo. (1931). Nuestros indios. Revista Nativa, 8(95), 9-11.

Fernández, Segundo. (1934). Entrevista a Mañquian. Revista Nativa, 11(132), 54-56.

Flury, Lázaro. (1944) Tradiciones, leyendas, apuntes gramaticales y vocabulario de la zona pampa-araucana. Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, (2). https://tinyurl.com/2ag2p8dl

Flury, Lázaro. (1951). Tradiciones, leyendas y vida de los indios del norte: con el primer vocabulario completo Castellano-Mocobí y Castellano-Toba (Vol. 5). Buenos Aires, Ciordia y Rodríguez.

Flury, Lázaro. (1963). El mensaje permanente de “la tradición nacional”. Revista de la Universidad del Litoral, 56(6), 105-111.

Flury, Lázaro. (1966). La música folclórica argentina. Revista de la Universidad del Litoral, 67, 117-122.

Flury, Lázaro. (1967). Indigenismo y folklorismo. Revista de la Universidad del Litoral, 70(3), 127-132.

Flury, Lázaro. (1970). Dimensiones del imperio de los aukas. Revista de la Universidad del Litoral, 81, 79-88.

Giordano, Juan Francisco. (2021). La pluma del cacique: el problema de la “escritura indígena”. En Pereyra, Osvaldo; Sancholuz, Carolina; Reitano, Emir y Aguirre, Susana (comps.), Conflictos y resistencias: la construcción de la imagen del “otro” (pp. 185-210). Buenos Aires, Teseo Press.

Golluscio, Lucía. (1987). Problemas de la comunicación lingüística y etnolingüística en comunidades mapuches de la Argentina. [Tesis doctoral]. Universidad Nacional de Buenos Aires. https://tinyurl.com/22pjuegl

Golluscio, Lucía. (2006). El Pueblo Mapuche: poéticas de pertenencia y devenir. Buenos Aires, Biblos.

Hassler, Wily. (1987[1957]). Nguillatunes del Neuquén. Camaruco en Zaina Yegua. Neuquén, Siringa.

Havestadt, Bernardo. (1777). Chilidúgú sive Res Chilenses vel Descriptio Status tum naturalis, tum civilis, tum moralis Regni populique Chilensis, inserta suis locis perfectae ad Chilensem Linguam Manductioni, Deo O.M. multis ac miris modis iuvante opera, sumptibus, periculisque, Bernardi Havestadt Agrippinensis quondam Provinciae Rheni Inferioris primum Hostmariae in Westphalia, deinde in Americae Meridionalis Regno Chilensi e Societate Jesu Missionarii. Permissu Superiorum ac Rmi. & Eximii D. Ordinarii Coloniensis facultate speciali. Münster.

Naturalis, Tum Civilis, Cum Moralis Regni Populique Chilensis, Inserta Suis Locis Perfectae Ad Chilensem Linquam Manuductio. Münster: s/d.

Irvine, Judith. (1989). When talk isn’t cheap: Language and political economy. American Ethnology, 16(2), 248-267.

Jiménez, Juan Francisco. (2019). Sujetos que pudiessen leer las Chilcas. La temprana difusión de la escritura entre los mapuche (1775-1818). Quinto sol, 23(3), 33-43. https://doi.org/10.19137/qs.v23i3.2109

Kroskrity, Paul. (2004). Language ideologies. En Duranti, Alessandro (ed.,) A Companion to Linguistic Anthropology (pp. 496-517). Nueva York, Blackwell Publishing.

Lenz, Rodolfo. (1904). Diccionario etimolójico de las voces chilenas derivadas de lenguas indíjenas americanas (Vol. 1). Imprenta Cervantes.

Levaggi, Abelardo. (2000). Paz en la frontera. Historia de las relaciones diplomáticas con las comunidades indígenas de la Argentina (siglos XVI-XIX). Buenos Aires, Universidad del Museo Social Argentino.

Lobos, Omar (comp.). (2015). Juan Calfucurá. Correspondencia 1854-1873. Buenos Aires, Colihue.

Malvestitti, Marisa, y Máximo Farro (comps.). (2023). Documentos inéditos en lenguas fuegopatagónicas (1880-1950). Viedma, Editorial de la UNRN. https://doi.org/10.4000/books.eunrn.22217

Malvestitti, Marisa (1994). El parlamento imaginario de Ignacio Cañiumir. Viedma, Fundación Ameghino.

Malvestitti, Marisa. (2003). La variedad mapuche de la Línea Sur. Aspectos lingüísticos y dialectológicos. Santa Rosa, IASeD.

Malvestitti, Marisa. (2005). Kiñe Rakizuam. Nuestra América. CABA, Facultad de Filosofía y Letras - UBA.

Malvestitti, Marisa (2012). Mongeleluchi Zungu. Los textos araucanos documentados por R. Lehmann–Nitsche. Berlín, Ibero-Amerikanisches Institut Preubircher Kulturbesitz-Gebr. Mann Verlag.

Malvestitti, Marisa. (2019). Nahuelpi: escritos en mapuzungun, presente y memoria del pueblo mapuche en la etapa posterior al awkan. Quinto Sol, 23(3), 1-18. http://dx.doi.org/10.19137/qs.v23i3.2047

Martinelli, María Laura. (2019). Procesos de territorialización y reservas indígenas en Ñorquincó: apuntes para la reconstrucción de las trayectorias de las comunidades de Ancalao y Cañumil (1900-1950). En Cañuqueo, Lorena; Kropff, Laura; Pérez, Pilar y Wallace, Julieta, La tierra de los otros (pp. 71-96). Viedma, Editorial de la UNRN. https://doi.org/10.4000/books.eunrn.4093

Menard, Andre. (2013). Diario del Presidente de la Federación Araucana Manuel Aburto Panguilef. Santiago, Colihue.

Milanesio, Domenico. (1915). Etimología araucana, idiomas comparados de la Patagonia: lecturas y frasario araucano. Talleres Gráficos del Estado Mayor del Ejército.

Moreno Fernández, Francisco. (1998). Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona, Ariel.

Musters, George. (1964). Vida entre los patagones. Un año de excursiones por tierras no frecuentadas desde el estrecho de Magallanes hasta el Río Negro. Buenos Aires, Ediciones Solar.

Painefil, Belisario. (1980[1957]). Huné Mapú Dugnun (Primera voz de esta tierra). Bariloche, Imprenta Tarrini.

Painequeo Paillán, Juan Héctor y Quintrileo Llancao, Elizabeth. (2015). Algunas causas que podrían estar incidiendo en el eventual debilitamiento de la vitalidad y posible desplazamiento de la lengua mapuche por el castellano en Chile. Onomázein, (31), 205-218.

Painequeo Paillán, Juan Héctor. (2012). Técnicas de composición en el ÜL (canto mapuche). Literatura y lingüística, (26), 205-228.

Pávez Ojeda, Jorge. (2003). Mapuche ni nutram chilkatun/escribir la historia mapuche: estudio posliminar de Trokinche mufu ni piel. Historias de familias. Siglo XIX (1). Revista de historia indígena (7), 7-54.

Pávez Ojeda, Jorge. (2016). Etnografía y traducción en el laboratorio lingüístico de Rodolfo Lenz. Cultura-hombre-sociedad, 26(1), 9-35.

Perea, Enrique. (1989). Y Félix Manquel dijo. Viedma, Fundación Ameghino.

Pérez, Pilar. (2007). Historiadores e historias de Juan Calfucurá. Mundo Agrario, 8(15), 1-24.

Pérez, Pilar. (2016). Archivos del silencio. Estado, indígenas y violencia en Patagonia Central 1878-1941. Buenos Aires, Prometeo Libros.

Pérez Zavala, Graciana. (2014). Tratados de Paz en las pampas. Los ranqueles y su devenir político (1850-1880). Buenos Aires, Aspha.

El chamamé viral del gaucho wasapero de la Línea Sur. (22 de abril de 2018). Río Colorado Informa. https://tinyurl.com/2364apd2

Silverstein, Michael. (1979). Language structure and linguistic ideology. En Clyne, Paul; Hanks, William y Hofbauer, Carol (eds.), The elements: A parasession on linguistic units and levels (pp. 193-247). Chicago, Chicago Linguistic Society.

Schiaffini, Hernán. (2019). La marca de las bestias. Mercancía, propiedad y territorio entre los pobladores mapuche de zonas rurales de Chubut y Río Negro. Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana, 9(1). https://doi.org/10.4000/corpusarchivos.2944

Tamagnini, Marcela. (1995). Cartas de Frontera. Los documentos del conflicto interétnico. Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto.

Tamagnini, Marcela. (2015). Los ranqueles y la palabra. Cartas indígenas en tiempos del federalismo cordobés (1840-1852). Buenos Aires, Ashpa.

Tamagnini, Marcela. (2019). Las cartas ranqueles del siglo XIX: un corpus en construcción. Quinto Sol, 23(3), 44-53.

Vezub, Julio y de Jong, Ingrid. (2019). El giro escritural de la historiografía mapuche: alfabeto y archivos en las fronteras. Un estado de la cuestión. Quinto sol, 23(3), 22-32.

Vezub, Julio. (2002). La ‘Secretaría de Valentín Sayhueque’. Correspondencia indígena, poder e identidad en el País de las Manzanas (1860-1883). Revista de Estudios Trasandinos, 7(12), 159-177.

Vezub, Julio. (2006). Lenguas, territorialidad y etnicidad en la correspondencia de Valentín Saygüeque hacia 1880. Intersecciones en antropología, (7), 287-304. https://tinyurl.com/28nbr4nf

Vezub, Julio. (2009). Valentín Saygüeque y la “Gobernación Indígena de las Manzanas”. Poder y etnicidad en la Patagonia septentrional (1860-1881). Buenos Aires, Prometeo.

Vezub, Julio. (2011). La escritura mapuche-tehuelche en español durante la expansión argentina y chilena del siglo XIX. En Delmas, Adrien y Penn, Nigel (eds.), Written Culture in a Colonial Context. Africa and the Americas, 1500-1900 (pp. 207-232). Cape Town, Cape Town University Press.

Weinreich, Uriel. (1974 [1953]). Languages in contact. Findings and problems. Paris, La Haya.

Wittig, Fernando. (2006). La escritura en mapudungun: alfabetos en uso y nuevos escenarios. CISAI. Centro interdipartimentale di studi sull’america indigena. Universitad Degli Studi di Siena. https://tinyurl.com/22gxovpt

Woolard, Kathryn y Schieffelin, Bambi. (1994). Language ideology: Practice and theory. Annual Review of Anthropology, 23(16), 55-82. https://tinyurl.com/25ydjsnm

Zavala, José Manuel y Payàs, Gertrudis. (2015). Ambrosio O´Higgins y los parlamentos hispano-mapuches (1771-1803): Política indígena, escritura administrativa y mediación lingüístico-cultural en la época borbónica chilena. Memoria americana, 23(2), 103-136.

*Verónica S. Domínguez es Doctora en Letras con orientación Lingüística en la Universidad Nacional del Sur (UNS) y Licenciada en Letras por la Universidad Nacional de la Patagonia (UNP). Actualmente, es becaria posdoctoral en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH-CENPAT/CONICET) y profesora en la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades de la UNP. Además, integra el equipo de investigación Grupo ALT (Archivo, lenguas y territorios), junto a quienes ha publicado Documentos inéditos en Lenguas fuegopatagónicas –Malvestitti y Farro (eds.), 2023–. Participa además en el Centro de Estudios de Lenguas y Literaturas Patagónicas y Andinas (CELLPA) y del PICT Interacciones entre lenguas y territorios en el pasado y en el presente. Su campo de estudio involucra la documentación de lenguas indígenas en la Patagonia durante el siglo XX.

*Andrea Pichilef es Profesora de Inglés por la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y Doctoranda en Letras con orientación lingüística por la Universidad Nacional del Sur (UNS). Realiza investigaciones sobre las ideologías lingüísticas y las políticas lingüísticas del mapuzugun de la Línea Sur de Río Negro. Forma parte de la comunidad mapuche Ñanko Newen de Los Menucos, espacio desde el que se involucra en iniciativas de revitalización lingüística. Integra también el Grupo ALT (Archivo, lenguas y territorios). Actualmente, es becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con investigación radicada en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Proceso de Cambio (IIDyPCa/UNRN-CONICET). Participa de los Proyectos de Investigación Archivos y Narrativas de la Norpatagonia. Producción, circulación y efectos de relatos constituyentes y subalternos y Lenguas y variedades minorizadas en la Patagonia. Perspectivas desde la ecolingüística, ambos radicados en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

Queremos agradecer a los evaluadores quienes con su lectura y aportes enriquecieron este trabajo.↩︎

En adelante optamos por la utilización de la expresión “abecedario” tal como lo denominara el propio Cayunao, pese a que este sistema de escritura no se corresponde con la definición estricta de abecedario, está cuestión será abordada más adelante.↩︎

En el caso de Nguillatunes del Neuquén (1987), de Hassler, la edición más reciente de este ejemplar circula en ámbitos turísticos.↩︎

En los sistemas presentados por Flury y Cayunao se utiliza como títulos “abecedario” y “alfabeto”, sin embargo, sería más pertinente denominarlos sistema de caracteres ya que no hay una adaptación de los grafemas para representar los sonidos del mapuzugun, es decir, se rige por un sistema de equivalencias gráficas del castellano. Por lo tanto, tal como nos sugiere un evaluador, a quien agradecemos, es más bien un sistema caligráfico donde la ortografía castellana se mantiene.↩︎

Para ello se le solicitó el consentimiento informado el cual fue otorgado de forma oral y quedó registrado en las grabaciones de campo.↩︎

En Painequeo Paillán (2012) y Painequeo Paillán y Quintrileo Llancao (2015) se propone una visión complementaria a la del mundo letrado en el que la escritura resulta la única forma prestigiosa de transmisión. En dicho planteo, siguiendo a Ong (1987) y su conceptualización de oralidad primaria, existen ciertos elementos de la cultura mapuche que no han precisado de la escritura ya “que en ellas el elemento oral ha seguido siendo suficiente para la comunicación entre sus miembros” (Painequeo Paillán, 2012, p. 209).↩︎

Por otro lado, algunos de los materiales producidos o coproducidos por personas mapuche hacia finales del siglo XX fueron dados a conocer desde una perspectiva testimonial. Algunos ejemplos de esto son las transcripciones de manuscritos de autoría indígena y la textualización de autobiografías e historias de vida expresadas en modo oral, entre las que pueden mencionarse las de Manuel Blanco (Casamiquela, 1992), Domingo Cañuequir (Czertock, 1999) y Félix Manquel (Perea, 1989).↩︎

Mañquián, nacido en Cautín en 1896, había estudiado hasta 6º grado en la Misión Araucana. Tomás Guevara fue su profesor y quien le consultaba sobre la lengua mapuche. Hijo de una machi, desde 1914 vivió y viajó por el sur argentino en los Territorios Nacionales de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Chubut, realizando trabajos de doma, esquila y agrícolas (Domínguez, 2021).↩︎

Si bien este diccionario no se ha hallado hasta la fecha y se encuentra inédito, en una publicación de Fernández (1934) se cita un fragmento del mismo, se lo describe y se atestigua mediante una fotografía a Mañquián con su obra en mano.↩︎

Se trata del kamarikum celebrado por la comunidad Cañumil del paraje Chacay Huarruca (Comunicación personal con Pablo Cañumil).↩︎

Estos remiten a sus orígenes mapuche y a la presencia de hablantes de mapuzugun en su familia: “Es gaucho mi acento, donde piso sé que mi suelo es de los mapuche que han vivido. A veces los llamaron indios, los que de afuera llegaban. Pero mi abuelo, en la lengua hablaba. Y él fue indígena en esta tierra. Y hoy me corre por las venas esta sangre araucana” (Manuel Cayunao, febrero 2022).↩︎

Paraje ubicado a 45 km de la localidad de Maquinchao, Rio Negro, Argentina.↩︎

Nazario Chico (1900-1963), oriundo también del paraje Carrilauquen Chico. En el expediente N° 95075/ 1934 de la Dirección General de Tierras y Bosques y del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación se registra la inspección de esta comunidad compuesta por 19.375 hectáreas en la que se asentaban las familias de Manuel Cayunao, José Manquin, Alberto Pino, Cipriano Gorozo, Venancio Chico, Nazario Chico, Antonio Peña, Juan Antonio Peña, Cesario Chico, y Julián Ayahuili, quienes poseían numerosos animales y mejoras y, según consta ejercían una ocupación tranquila. La Dirección General de Tierras y Bosques aconsejó que se reserve la radicación gratuita de los indígenas que vivían allí, ampliando la extensión territorial a un total de 26.875 hectáreas. En 1947 Chico se entrevistó con el entonces presidente Juan Domingo Perón, quien mediante el Decreto Nacional N° 3106/47, otorgó el reconocimiento legal, designándoles tierras para su establecimiento definitivo. La comunidad fue finalmente reconocida como Reserva indígena por leyes provinciales en el año 1971 (Martinelli, 2019). (Agradecemos a su sobrino nieto, Carlos Chico de Maquinchao quien mediante comunicación personal propició estos datos).↩︎

Esta Comisión dependía de la Dirección de Territorios Nacionales y fue organizada por un decreto presidencial en 1916. La presencia de la CHRI se efectivizó en el territorio hasta la década de 1930 y su función era la de asistir a la población indígena en sus reclamos, tarea ejecutada por los delegados (Pérez, 2016).↩︎

Nombre con el que se conoce al trabajo de campo anual llevado a cabo en verano en el que se señalan con un corte en la oreja a los animales pequeños que nacieron en el último tiempo. Suelen juntarse varias familias y trabajadores para realizar estas tareas y, además, compartir asado, bebidas, música y baile.↩︎

Cayunao cuenta con tres discos grabados en la radio de Maquinchao y durante el período de la pandemia COVID-19 se dedicó a hacer recitales online transmitidos en la cuenta de Facebook del Municipio de Maquinchao con el apoyo de la Secretaría de Cultura Municipal.↩︎

Se refiere al acordeón verdulera, instrumento utilizado en estos géneros musicales.↩︎

Este término es utilizado recurrentemente por algunas personas mapuche para referirse a sus abuelos o bisabuelos, generación que aún mantenía prácticas culturales y hablaba la lengua. En mapuzugun, el término fütakecheyem puede traducirse como “las personas mayores que ya no están”.↩︎

Esta práctica es recordada por otros pobladores de la zona quienes mencionan que al interior de la familia se conmemoraba la fecha prendiendo un fuego a orillas de la casa, haciendo gillipun (rogativa) con yerba por la madrugada o mojándose en una aguada. Desde los años 90 en adelante comenzaron a realizarse ceremonias comunitarias entre el 19 y el 24 de junio en distintos puntos de la provincia.↩︎

Esta revista, influenciada por la figura de López Rega, fue editada durante noviembre de 1971 y agosto de 1975. Según Cucchetti (2008), expresó un conjunto de modalidades políticas presentes en la época.↩︎

Este segundo encuentro se concretó en Febrero de 2022 luego de que cesaran las restricciones de la pandemia COVID 19.↩︎

Esta interpretación del nombre de la localidad resulta interesante ya que integrantes de la comunidad mapuche Makunchao, conformada a finales de los años 80, lo definen como “poncho del padre” ya que makun significa poncho y chao padre en mapuzugun. En tanto que Viajeros como Claraz (2008) o Musters (1964) lo identifican como un topónimo gününa a küna que podría traducirse como “lugar de invernada”.↩︎

La familia Cayunao sigue la tradición de nombrar a los hijos varones con el onomástico de su padre o abuelo. En tal sentido, a partir de la lectura de estos documentos interpretamos que el padre del creador de este abecedario, es decir, el abuelo de Kuky, también se llamaba Manuel Cayunao.↩︎

Si bien hemos rastreado los fundamentos de esta ley en el sistema nacional de información jurídica, no se consigna información respecto de la misma.↩︎

Semiconsonante fricativa velar sonora no labializada. En Malvestitti (2003) se estudia la variedad del Mapuzugun de la Línea Sur de Río Negro, allí este alófono es representado mediante el símbolo [γ].↩︎

En la actualidad, los distintos abecedarios más utilizados para la escritura del mapuzugun, el Unificado, Ranguileo y Azümchefe, indican esta sexta vocal con caracteres especiales y los equipos que trabajan en la revitalización del idioma destinan especial atención a la enseñanza y adquisición de /ɨ/.↩︎

Transcripción de la carta (Foja 6 de 1955): “Escribir en indígena. LEY Nº 14.429. Carri Lauquen Chico Rio Negro Octubre 15 de 1955. Estimado amigo: tengo el particular agrado de enviarle esta tabla cuenta y asiento de mi instrucción y consta de mis [ilegible] hago propicio la oportunida para presentarle a usteden la expresión de mi mayor respeto. Manuel Cayuno hijo”.↩︎

Algunas de las personas que fueron parte de sus registros fueron: Antonio Ñanculef, Mariano Nahuelpán, José S. Comolay, Antonio Payllamá, Manuel Ayllpan, José Colimán Calfú, de Chubut; Benito Muñancó, Emilio Antimil, Mariano Ñancuan y José Melipán, de Río Negro; y Juan Quilaqueo, de Neuquén.↩︎

Hassler mantuvo vínculos con comunidades y “caciques” de la zona durante muchos años, de quienes aprendió mapuzugun, en Ngillatunes del Neuquén de 1956 relata sus vivencias en varios eventos ceremoniales denominados gillatun o kamarikum a los que fue invitado a participar. Este libro contiene además fotografías de Carlos Gonzalía, otro aficionado que acompañaba sus viajes con el fin de registrar las ceremonias.↩︎

Entre algunos de los coproductores de Hassler se encuentran: Germán Quintoman y familia, Juan Himihuala y su esposa Guillermina, Francisco Carfin Parra, Gregorio Curruhuinca, Miguel Curruhuinca, Pedro Curruhuinca, Agustín Curruhuinca y Agustín Treuquil, Amado Curruhuinca, la señora viuda de Rafael Curruhuinca, Clara viuda de Cayun, Lucas Lefiñir, José Morales, Antonio Cheuquepán, Juan de Dios Cheuquepán, Francisco Ancatru, Manuel Painefilu, Aníbal Namuncurá, Carlos Vera, Juan Aigo y sus hijos Florencio, Nazario y Amaranto, Carlos Caitrú, Damasio Caitrú, Albino Zalazar, Hilario Payalef, Luisa Torres, Jaime Epuyan, Martín Paine Epuyan y Antonio Aquit (De Miguel, 2023, p. 226).↩︎

Al respecto publicó en 1963 “Los problemas del indígena neuquino (en jurisdicción de Parques Nacionales)”.↩︎

Agradecemos esta observación a uno de nuestros evaluadores.↩︎