| ARTÍCULOS |

https://doi.org/10.30972/clt.268282

CLRELyL 26 (2025). ISSN 2684-0499

| ARTÍCULOS |

https://doi.org/10.30972/clt.268282

CLRELyL 26 (2025). ISSN 2684-0499

alejandro.angelina@comunidad.unne.edu.ar

Universidad Nacional del Nordeste

fernando.yamil.12@gmail.com

Universidad Nacional del Nordeste / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

aguirreceleste.unne@gmail.com

Universidad Nacional del Nordeste

Recibido: 01/12/2024 - Aceptado: 03/02/2025

Resumen

Esta propuesta aborda la descripción de la relación de concordancia, o no, de número entre el objeto indirecto léxico plural y su pronombre dativo, en dos comunidades de habla distintas: a) escritos de estudiantes universitarios de la Facultad de Humanidades, de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); b) muestras extraídas de medios de comunicación escritos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Los objetivos planteados son dos: a) describir y explicar el comportamiento de clíticos dativos con referente plural en distintos contextos de aparición, en ambos conjuntos de muestras; b) aportar, mediante el cotejo de resultados de ambos grupos, evidencia sobre la preminencia de la concordancia entre el clítico les y su referente léxico plural, dada la naturaleza del predicado verbal que rige a ambas unidades. Por los aportes teórico-metodológicos, la descripción de las formas se realiza conforme los contextos reales en las que emergen, desde una perspectiva mixta que incluye una lectura cuantitativa y cualitativa.

Palabras clave: pronombres clíticos; dativo; concordancia

Abstract

This proposal examines the relationship of agreement –or lack thereof– in number between the lexical plural indirect object and its dative pronoun, in two distinct Spanish-speaking communities: a) writings by university students from the Faculty of Humanities, at the Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); b) samples from the written media in the Autonomous City of Buenos Aires (CABA). The objectives are twofold: a) to describe and explain the behaviour of Spanish dative clitics with a plural referent in various contexts within both sample sets; b) to compare the results from both groups, providing evidence of the prevalence of agreement between the clitic les and its plural lexical referent, influenced by the nature of the verbal predicate governing both units. Through theoretical and methodological contributions, the description of these forms is based on the real contexts in which they emerge. This analysis adopts a mixed perspective that incorporates both quantitative and qualitative approaches.

Keywords: clitic pronouns; dative; agreement

1. Introducción1

En español encontramos verbos que permiten la duplicación de la función objeto indirecto mediante un sintagma nominal en correferencia con un clítico dativo. Gutiérrez Ordóñez (1999) en el estudio que le dedica al dativo español identifica este fenómeno en verbos de afección como importar, encantar, gustar, alegrar, sorprender, donde la duplicación se da de forma obligatoria –observables en (1) y (2)–; y en verbos de transferencia como dar, donar, devolver, destinar, asignar, donde la duplicación no es obligatoria –visualizados en (3) y (4)–:

(1) A mis padres les sale decir la verdad.

(2) *A Celia encantan las golosinas.

(3) Selma les devolvió los apuntes a Cristina y a Juan.

(4) Los filósofos dan una interpretación al presente.

Como arrojan las pruebas sintácticas, los clíticos pueden ir antepuestos o pospuestos al OI léxico, lo que da como resultante estructuras marcadas como (5) y (6); y pueden compartir o no oración, como en (7):

(5) Les sale decir la verdad a mis padres.

(6) A Cristian y a Juan Selma les devolvió los apuntes.

(7) Los filósofos interpretan la realidad. Aunque no siempre les sale eso.

El presente trabajo tiene por objeto de estudio el uso de los pronombres átonos le y les en dos contextos de producción diferentes, en comunidades de habla diferentes:2 a) producciones escritas de alumnos y alumnas del primer año de las carreras de los Profesorados y Licenciaturas en Letras y Ciencias de la Educación, en el marco de la cátedra Taller de Comprensión y Producción de Textos (Taller) del Departamento de Letras, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), durante el período lectivo 2022; b) en la etapa actual de la investigación, noticias periodísticas de medios de comunicación digitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 2022-2024.

Tal como lo demuestra el trabajo de Abadía de Quant (2003) relativo al nordeste argentino (NEA) –y dado que nuestra comunidad de habla es distinguidora de caso–, resulta de interés identificar las estructuras y las posiciones que posibilitan la elección de uno u otro pronombre con referente plural, en ambas áreas mencionadas. Con ello nos proponemos responder dos preguntas de investigación: a) en qué medida se mantiene el uso de les en comparación con le con referente plural, en las muestras seleccionadas; b) dados los resultados provisorios expuestos –y teniendo en cuenta que las muestras representan dos áreas de usos diferentes–, qué relación podría trazarse entre los usos de los clíticos dativos, y la naturaleza sintáctica y la estructura argumental del verbo que los rige.

2. Desarrollo

2.1. Antecedentes del tema

2.1.1. Trabajos con hablantes de Resistencia (Chaco) y Corrientes (capital)

Sobre el origen de la variante le por les en la ciudad de Corrientes, Quant (2003)3 adhiere a la hipótesis que presenta Keniston (1937): el uso de la forma singular en detrimento de su correlato plural se debe a la equiparación de formas que derivan de las combinaciones registradas en el español medieval ge lo ~ se lo, en donde el pronombre dativo ge o se es usado tanto para plural como para singular –como variante alomórfica de le/les–. Para Quant “el hablante extiende a le, las características de singular y plural propias de ge-se” (2003, p. 128);4 variante sintáctica que la autora registra “con frecuencia” desde mediados del siglo XVI hasta fines del siglo XIX en el español documentado de la capital correntina.

Hacia principios de este siglo, el uso de le con valor plural se mantiene en el español sincrónico de Corrientes, “se registra ampliamente extendido” y en situaciones sintácticas muy variadas, en oposición a lo planteado por la gramática oficial del español, para la que su uso es “ocasional” (Quant, 2003, p. 129). El fenómeno pervive tanto en el nivel estándar, conformado por hablantes “varones y mujeres con escolaridad primaria completa, estudios secundarios completos, estudios terciarios completos o incompletos”; como en el nivel subestándar, que se compone de hablantes “varones y mujeres sin escolaridad (o que desertaron muy tempranamente el sistema)” (p. 4).

Es de destacar que los entornos sintácticos de los ejemplos que presenta la autora son variados, que los referentes obedecen al rasgo [+animado], y que la posición del clítico dativo en relación con su referente puede ser anafórica como en (10) y (12), o bien catafórica como en (8) y (9) y (11).5

(8) Yo ya le avisé a lo que viven por aquí de que esos son chorro.

(9) … y sola la madre le dio (a sus hijos) toda la educación, eso sí que sola… sin hombre.

(10) -Pero usted me dijo que ella atiende bien a los hijos…

-Sí pue, atiende… pero no le cocina como debe ser… guiso eso.

(11) -Ustedes van a hacer alianza con otros partidos ¿o van solos (a las elecciones)?

-Nosotros queremos que la democracia se afiance y le vamos a ofrecer posibilidades a todos. Ellos van a decidir.

(12) A los pobres malloneros perjudican porque le sacan todo y venden el dorado en Santa Fe, Buenos Aires.

De estos ejemplos se pueden rescatar algunas regularidades: a) todos los referentes de estos pronombres átonos distinguen plural e implican personas o conjunto de las mismas; b) son predicados verbales diádicos o triádicos que en la variedad estudiada por la autora presentan variación con la elisión del clítico dativo; c) pueden compartir o no oración con el referente plural, y estar en posición anafórica o catafórica con este último.

Algunos estudios en la región NEA a los que hemos podido acceder a la fecha, tratan no en específico la problemática de los átonos dativos, sino los pronombres átonos en general. Los valiosos aportes de dos trabajos que mencionamos a continuación radican, desde nuestra lectura, en la perspectiva teórica que adoptan, en el objeto de estudio que delimitan, y en la presentación y tratamiento de los resultados provisorios.

Así, el trabajo de Yausaz (2007) aborda el estudio de la variación en el uso de pronombres clíticos en el discurso oral y escrito –recogido en 2007– de hablantes correntinos de tercer grado de dos escuelas: una de Corrientes capital y otra de Goya. El autor focaliza en la variación de uso de pronombres le y la/lo en función de acusativo. Destacamos que el autor caracteriza la región como zona de contacto lingüístico (entre el guaraní y el español), y sostiene que “las inferencias realizadas dentro de este contexto no son errores de variación sino operaciones de análisis de la sustancia semántica subyacente a los signos con los cuales el hablante entra efectivamente en contacto” (p. 5).

Las hipótesis de este estudio son, por un lado, que la neutralización de pronombres átonos “se producirá con mayor frecuencia en el discurso oral que en el escrito”; por otro, que el proceso de aprendizaje de la lengua escrita “producirá variaciones en el uso de estas formas pronominales” (Yausaz, 2007, p. 3). En este sentido, los resultados que arroja el trabajo permiten sostener que hay mayor neutralización de le-la/lo en la oralidad que en la escritura, con lo cual los niños harían uso estratégico de los clíticos según la situación de enunciación. Por otra parte, el leísmo y las formas etimológicas en la oralidad presentan vacilaciones, algo que en los escritos no se evidencia ni por tachaduras, ni por enmiendas. Finalmente, Yausaz sostiene que este proceso de cambio lingüístico en situación de contacto puede estar motivado por acciones educativas, como consecuencia del contacto con la variedad estándar propia del discurso escrito escolar, y que frente a esto se podría proponer “una intervención didáctica escolar basada en criterios de adecuación y no de normatividad” (2007, p. 9).

Por su parte, y desde un enfoque tipológico-funcional, el trabajo de Zurlo (2007) aborda el análisis de los usos del clítico se en una muestra de aproximadamente 150 enunciados –orales y escritos– de conversaciones espontáneas y de la prensa local, de la ciudad de Resistencia. Para el análisis del corpus, la autora tiene en cuenta los siguientes aspectos/categorías: tipo de predicado (estado, evento, etc.), participantes o roles semánticos (Agente, Paciente, etc.), funciones sintácticas (sujeto, objeto directo, etc.). Las preguntas de investigación que plantea son tres: en qué tipo de estructuras se presenta este clítico y qué significado aporta cada uno; si las construcciones donde ocurre el clítico constituyen un único dominio funcional y, en tal caso, cómo podría ser definido; si se constituye únicamente un marcador medio o codifica varias oposiciones de voz “tales como: activa-transitiva impersonal, pasiva refleja, espontánea-anticausativa, media propiamente dicha” (Zurlo, 2007, p. 1).

Las observaciones generales de la investigación arrojan que se “ocurre inmediatamente antepuesto al verbo, conformando con él una unidad morfosintáctica, por ello adoptando la terminología de Bogard (2008) [es denominado] cuasi afijo verbal”; se caracteriza por su versatilidad funcional, o sea, “puede funcionar como pronombre (reflexivo, recíproco, de objeto) y además, como marcador de aspecto y de voz” (Zurlo, 2007, p. 15). En términos semánticos, los cambios de conceptualización de este clítico son diversos: “espontaneidad, pasividad, impersonalidad, reflexividad, reciprocidad, media (procesos internos, benefacción, afectación, etc.), valoraciones subjetivas de hablantes ajenos a la escena verbal” (p. 15). Desde lo morfosintáctico, se distinguen dos grandes grupos de construcciones: en las que el clítico permanece como tercera persona invariable, y aquellas en las que se declina.

La concordancia entre un clítico dativo y su correferente léxico en situaciones de enunciación académica escrita, en estudiantes ingresantes universitarios de la Facultad de Humanidades de la UNNE, es abordada por Wingeyer y Angelina (2020) desde una perspectiva descriptiva. Se consideran allí 15 de 56 secuencias enunciativas (una por cada estudiante) en las que los pronombres átonos desempeñan función de objeto indirecto. Las muestras corresponden a trabajos domiciliarios de escritura libre.

De manera sucinta, exponemos las consideraciones finales que los autores desarrollan conforme a las preguntas de investigación planteadas. En primer lugar, el uso de le por les se mantiene en alto grado con referente plural de rasgo [+animado] con verbos diádicos intransitivos (de uso obligatorio y sin elisión en ningún caso, como con gustar) y con triádicos ditransitivos (de uso no obligatorio, incorporado, como con solicitar). En segundo lugar, el estudio arroja que los usos de clíticos dativos tienen mayormente posición anafórica y comparten oración; asimismo, el uso catafórico de aquellas unidades está determinado por

la voz del texto fuente y la voz imaginaria de docentes en las actividades propuestas como referentes antepuestos a le o les catafóricos, dimensión que seguramente tienen presente estudiantes a la hora de hacer uso solo de uno u otro clítico en un enunciado (Wingeyer y Angelina, 2020, p. 145)

para así indicar su correferente léxico. Finalmente, y en perspectiva con el trabajo llevado a cabo por Quant (2003), el artículo demuestra la pervivencia de la fluctuación en el uso de clíticos dativos con referente plural sin limitación de entorno sintáctico en hablantes de Resistencia y Corrientes (de nivel estándar) en el campo de la producción escrita académica.

2.1.2. Otros trabajos sobre clíticos dativos

La investigación de Aleza (2013) aborda el estudio de pronombres átonos clíticos en un corpus oral de la Habana (Cuba) con la intención de identificar qué verbos y qué estructuras pronominalizan en ambos casos, o bien, cuáles optan por el dativo en vez del acusativo y, consecuentemente, qué verbos condicionan la elección del pronombre. Para esto, tiene en cuenta la cercanía o no del clítico respecto de su referente plural (por ejemplo, si comparten oración o no) y la posición anafórica o catafórica respecto de aquel.

Así, la “inmovilización del pronombre le con referencia plural” se debería a que el pronombre está afectado por un proceso de gramaticalización con pérdida de la referencia deíctica “para funcionar como un marcador de la existencia de un elemento de complemento indirecto en la oración” (Aleza, 2013, p. 21), tanto para referentes animados como inanimados.

Barbeito et al. (2018) estudian la concordancia que aquí nos ocupa desde un Enfoque Cognitivo Prototípico, y el objetivo principal de la investigación es aportar evidencia que indague en un posible desgaste semántico del pronombre dativo. Esto es llevado a cabo con atención a factores lingüísticos que puedan condicionar la aparición de esta estrategia (el uso de le o les), tales como el rasgo de [+/-animado] y la posición del objeto indirecto con respecto verbos ditransitivos (como pedir, prometer, generar, etc.) y el número gramatical del objeto directo. Así, le posee un debilitamiento de su estatus de pronombre anafórico; se constituiría “como un marcador que anticipa en el verbo, como casi un afijo, que en ese evento sigue o existe un argumento” (Barbeito et al., 2018, p. 133).

Algunas conclusiones preliminares de las autoras indican que la animación tiene un peso relativo para la ausencia de concordancia; asimismo, que los objetos antepuestos al verbo –más cercanos al pronombre dativo que los pospuestos– favorecen más la concordancia; finalmente, que a mayor distancia léxica entre el objeto indirecto y el pronombre, “mayor será la tendencia a duplicar el objeto plural con un dativo singular” (Barbeito et al., 2018, p. 141).

2.2. Marco teórico

Este trabajo se inscribe en una perspectiva descriptiva con aportes, principalmente,6 del enfoque cognitivo-prototípico (ECP), cuyos objetivos fundamentales

son describir y explicar la lengua a partir de su funcionamiento en uso. Es decir, el ECP intenta establecer las correspondencias entre el pensamiento conceptual, la experiencia corpórea y la estructura lingüística. Se trata de estudiar la relación entre ciertos principios cognitivos que la teoría sostiene y su repercusión en la estructura del discurso. Para lograr estos objetivos, se parte del presupuesto de que el estudio del lenguaje no puede separarse de su función comunicativa. Asimismo, el lenguaje tampoco puede separarse tajantemente de otras facultades de la cognición humana. (Funes, 2011, p. 152)

Para este enfoque la sintaxis no es un componente autónomo, el sistema gramatical se encuentra relativamente motivado tanto pragmática como semánticamente (Hopper, 1998; González Vergara, 2006), lo que implica que la relación de enlace entre las representaciones semánticas y sintácticas no es derivativa, sino de proyección y de carácter bidireccional; por otro lado, las unidades categoriales son de tipo culturales, por tanto, movibles y variables: no discretas ni absolutas (Borzi, 2002).

Las cláusulas, en tanto unidades categoriales (Funes, 2011; Borzi, 2002), responden también a un modelo canónico de cláusulas prototípicamente7 transitivas que posee los siguientes atributos semánticos:

a) se describen eventos con dos participantes: uno ejecuta una acción y el otro la recibe;

b) esos participantes están individualizados, son entidades contrapuestas y hay contacto físico entre ellas;

c) el agente (sujeto) es humano, inicia el evento, actúa con conciencia y volición, y controla el evento;

d) el paciente recibe los efectos de la acción realizada por el agente, y sufre un cambio de estado perceptible como consecuencia del evento;

e) el evento es real, puntual y causativo. (Barbeito et al., 2018, p. 244)

La transitividad pensada en estos términos implica entonces: a) que estas cláusulas transfieren en mayor o menor medida su modelo hacia otras cláusulas, como las intransitivas o las ditransitivas; b) que dichas cláusulas se presentan como el efecto de la relación entre diversos componentes semánticos, cuya realización en el discurso da lugar a un ordenamiento gradual de cláusulas con mayor o menor grado de transitividad (Hopper y Thompson citados en Barbeito et al., 2018, p. 254). De manera más general, los autores demuestran que todas las lenguas poseen estructuras morfosintácticas que reflejan variados grados de transitividad de la cláusula, una similitud que se fundamenta en la existencia de un marco de funcionamiento pragmático-discursivo que las contiene.

Para el análisis de los casos observados en las muestras, seguimos lo desarrollado por González Vergara8 quien también reconoce una gradiencia en la “transitividad de macropapeles” (González Vergara, 2006, p. 115) según los predicados sean atransitivos (sin macropapeles), intransitivos (con un macropapel), transitivos (con dos macropapeles) y –agregamos aquí a partir de los casos analizados– ditransitivos (con tres macropapeles). Como se observa, esta categorización es gradual, dada la confluencia de atributos que no deben estar necesariamente presentes en cada uno de los usos de las formas y que, de algún modo, pueden ser compartidos parcialmente por otras formas o miembros de una misma categoría. Esto es, hay un prototipo y ejemplos marginales, y los límites entre las categorías son difusos. El análisis de las formas lingüísticas en contexto permite establecer el valor prototípico de cada una de ellas.

A continuación, presentamos una caracterización de la función dativo en español, y de los dos tipos de predicados verbales que la rigen. Para esto último, tendremos presente los aportes de Borzi (2002), Ghio y Fernández (2008), González Vergara (2006) y Funes (2011).

2.2.1. Rasgos sintácticos y semánticos del dativo en español

La forma del dativo en español posee dos manifestaciones básicas: con pronombres átonos, o con frase prepositiva introducida por la preposición a. Las manifestaciones formales del objeto indirecto incluyen la “duplicación” (Company, 2006, p. 480), es decir, la concurrencia del clítico y su frase prepositiva. Como se registra en los casos identificados en nuestras muestras, con algunos verbos el clítico es obligatorio (intransitivos de afección) y con otros no (ditransitivos, de transferencia):

(13) *A las personas preocupa la actualidad.

(14) La sociedad otorga importancia a la realidad ~ a los intelectuales.

Como previamente expusimos, los clíticos le/les cuando concurren con átonos acusativos quedan restringidos en su uso (Di Tullio, 2005) a cambio de se, tanto si su nominal léxico dativo está en singular o plural (Company, 2006; Gutiérrez Ordóñez, 1999):

(15) Les entregó regalos a sus amigas.

(16) *Les los entregó;

(17) Se los entregó.

Semánticamente, “el objeto indirecto es la meta o destino en el que concluye la acción significada por el verbo” (Company, 2006, p. 481). Esa meta puede presentar una amplia gama de valores semánticos según el significado del verbo que lo rige, y según el significado contextual: experimentante, benefactor, receptor, etc.

En cuanto a su función, Company explica que en cualquier etapa evolutiva del español el objeto indirecto “puede mostrar diferentes grados de vinculación y dependencia” (2006, p. 482) con el significado del verbo que lo rige. Expone, así, cuatro focos de funcionamiento sintáctico de la datividad a partir de una gradación o continuum de valores +/- argumental, según contiene categorías para identificar cambios experimentados en el objeto indirecto: dimensión que enriquece –como menciona la autora– la división tradicional entre dativos argumentales y no argumentales: argumental, como en (17); superfluo, como en (18); intensificador, como en (19) y (20).9

(17) Andrea dijo a su amiga la verdad / A María le gustan las frutas.

(18) Quiere que te vayas a su casa.

(19) No se me preocupen.

(20) No te le enfrentes.

Los distintos aportes teóricos a los que hemos tenido acceso sobre la relación entre el clítico dativo y su correferente SN plural animado o inanimado, abordan el fenómeno tanto desde la concordancia de número, como desde la duplicación obligatoria o incorporada de le o les. Campos afirma que “los complementos indirectos pueden aparecer reduplicados por un pronombre clítico dativo [que] concuerda en número con el complemento indirecto. Sin embargo, hay casos en los que falla la concordancia” (1999, p. 1570), como en el ejemplo (21) frente a (22):

(21) Les entregamos el regalo a los niños.

(22) Le entregamos el regalo a los niños.

Por su parte, Martínez (1999) explica que la concordancia de número sirve para añadir aporte léxico de un sintagma nominal “en la configuración del predicado cuyo centro es el verbo, haciéndolo mediante la intervención de los pronombres átonos le, les” (p. 2776). Esta concordancia es más frecuente cuando el sintagma es antepuesto al verbo, aunque también puede darse con un orden de palabras no marcado, como en el segundo ejemplo del siguiente par:

(23) A Juan le negaste el saludo.

(24) Les envié una carta a tus padres.

En la función de complemento indirecto, entonces,

cuando este se presenta doble y por tanto concordada sus dos partes, bastante a menudo sucede –sobre todo, pero no solo en el español de América– que también falla la concordancia de número, y en lugar de les aparece le, aunque el sustantivo o pronombre aparezca en plural. [Esto] se da tanto cuando el sustantivo va en la misma oración… como cuando pertenece a una diferente. (Martínez, 1999, p. 2776)

Desde una perspectiva semántica, Campos afirma que la duplicación incorporada del clítico marca un mayor grado de culminación del evento que describe el predicado (1999, p. 1552). Con la presencia del clítico el orden de los complementos tiende a ser directo – indirecto, en casos no marcados.

El estudio de Gutiérrez Ordóñez (1999) señala que verbos de transferencia pueden incorporar una duplicación en la función de dativo, expresada a través de un clítico –le o les– antepuesto al verbo principal seguido de un sintagma nominal en función de dativo (incorporado por una secuencia de origen e introducido por el índice funcional a). En tales casos, el pronombre incorporado (o clítico simpatético) viene a reforzar que el objeto directo es objeto de posesión del dativo. Es lo que sucede en los casos que se analizan en esta investigación, como en los ejemplos que siguen, los que presentan variación de le/les:

(25) Los orientales les dan ~ otorgan mucha importancia a los controles.

(26) La sociedad les pide ~ exige una solución a los gobernantes.

En casos como estos, donde podría haber una discordancia de número entre el clítico antepuesto y el complemento indirecto plural, el fenómeno es “tanto más frecuente cuanto mayor sea la distancia” entre ambas unidades (Ordóñez, 1999, p. 1872).

2.2.2. La estructura argumental de los predicados verbales diádicos y triádicos

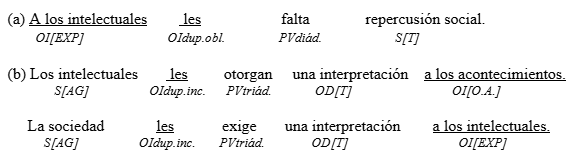

Presentamos aquí los esquemas sintáctico-semánticos prototípicos que arrojan los tipos de predicados verbales implicados en el uso de clíticos dativos, abstraídos de los casos que registramos en nuestro corpus. En todos ellos, los argumentos que selecciona cada predicado están representados léxicamente, incluido el objeto indirecto que está duplicado por el clítico de manera obligatoria con verbos de afección –como en (a)–,10 o incorporada con verbos de transferencia –como en (b)–. Luego, presentamos una descripción de ambos grupos de verbos que rigen dativo. Es interesante observar también –en consonancia con lo que explican Ghio y Fernández–, que las cláusulas del tipo (a) cristalizan procesos inmateriales, mentales, que incluyen un perceptor “participante dotado de conciencia” (Ghio y Fernández, 2008, p. 104). En tanto que las cláusulas del tipo (b) despliegan procesos que implican movimientos o cambios de estado (a modo de traspaso o tránsito).

Imagen_1

Los verbos del tipo (a) son intransitivos, diádicos, con objeto indirecto que encabeza la oración, seguido del clítico dativo. El sintagma nominal que auspicia de dativo está articulado por “el índice funcionalº más neutro” de esta función en español (Gutiérrez Ordóñez, 1999, p. 1873): la preposición a. El sujeto oracional –con papel de tema, generalmente no animado– en posición no marcada se ubica seguido del predicado verbal. Otras secuencias sintácticas posibles topicalizan argumentos en posición inicial:

(27) Repercusión social les falta a los intelectuales;

(28) Les falta a los intelectuales repercusión social.

Las muestras analizadas no arrojan variación con elisión de clítico, como en (29):

(29) *A los intelectuales falta repercusión social.

En términos semánticos, como gustar, salir, preocupar, faltar, molestar, son verbos de afección psíquica o física.11 En los casos identificados en el corpus, el objeto indirecto tiene el papel temático de experimentante12 (animado) de la acción expresada en el verbo; y el sujeto, el de tema (no animado).

Los verbos del tipo (b), en cambio, desde un punto de vista sintáctico son ditransitivos, dado que en todos los casos identificados seleccionan un objeto indirecto y un objeto directo; son, además, triádicos. Incorporan al sujeto antepuesto seguido del clítico dativo, el que encuentra a su correferente nominal al final de la oración y pospuesto al objeto directo. Es interesante observar que –a diferencia de los ditransitivos, diádicos– el clítico dativo es de incorporación no obligatoria. Semánticamente, como donar, devolver, traer, asignar, son verbos de transferencia. Los esquemas sintácticos prototípicos arrojan que el sujeto es el agente (animado) de la acción expresada en el verbo, el objeto directo tiene el papel temático de tema, y el objeto indirecto bien de objeto afectado (no animado), bien de experimentante (animado). Sobre el clítico dativo incorporado, varios autores indica que esto favorece dos rasgos: a) refuerza que el objeto directo es posesión del dativo (Gutiérrez Ordóñez, 1999); b) marca, “el mayor grado de culminación del evento que describe el predicado” (Campos, 1999, p. 1553-4).

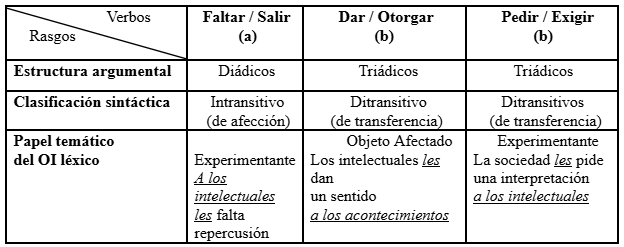

En la tabla que sigue se exponen los rasgos de estos dos tipos de verbos y los esquemas oracionales prototípicos a los que responden seguidos de ejemplos. Adelantamos que, al analizar casos de producción escrita concretos, estos esquemas presentan variación según sobre qué argumento quieran focalizar los hablantes, qué relevo léxico se quiera realizar, y si ese relevo comparte oración o no.

Tabla 1

Esquemas oracionales de dativo

Imagen_2

2.3. Metodología

De los 40 pasajes enunciativos que conforman el corpus, identificamos 77 usos de clíticos dativos. Para el análisis de los casos estimamos dos variables: “posición del clítico” y “tipo de verbo”. La metodología de este trabajo encuentra apoyatura en los abordajes cualitativo y cuantitativo. En esta primera etapa de aproximación al problema que aquí tratamos, nos interesa identificar la frecuencia de concordancia o su ausencia entre clítico dativo y el referente nominal plural dativo, en contextos lingüísticos específicos, dadas las necesidades comunicativas que los informantes deben cubrir en la producción escrita de un trabajo práctico, tipo ensayo, domiciliario (no tipeado). El corpus está formado por 40 producciones escritas de estudiantes de primer año de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Letras, y Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación, en el marco de la cátedra Taller de Comprensión y Producción de Textos del Departamento de Letras, de la Facultad de Humanidades de la UNNE. Cada uno de los estudiantes tiene entre 18 y 30 años, han terminado sus estudios secundarios y en la actualidad se encuentran cursando, en el primer cuatrimestre, una cantidad promedio de cuatro materias cuatrimestrales (a excepción del Taller, que es anual).

Los textos fueron recogidos durante 2022. Son producciones textuales de secuencia explicativo-argumentativa, corolario de trabajos escritos domiciliarios. Los pasajes textuales sobre los que hacemos foco se recuperan de distintas actividades, algunas de las cuales refieren a los siguientes puntos: a) la problemática de los sistemas de control a nivel mundial durante la experiencia del COVID-19; b) la conceptualización y la importancia del intelectual y sus interpretaciones en la sociedad actual; c) la explicación de algún pasaje textual que se identifique en los textos fuentes; d) la explicación y ejemplificación sobre tipos de vocabularios.

Los signos auxiliares que utilizamos para el tratamiento de los casos son muy pocos. Intentamos realizar solo modificaciones que ayuden a la comprensión, respetando lo máximo posible las producciones originales.

2.4. Análisis del corpus: algunos resultados

2.4.1. Corpus de producciones académicas (UNNE)

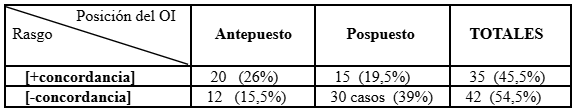

Luego de una primera rutina exploratoria, seleccionamos de manera aleatoria diez escritos, cinco por cada uno de los dos esquemas verbales, a lo que hicimos referencia en apartados anteriores. El gráfico que acompaña al análisis expone los resultados que arrojan los usos de clíticos dativos –singular o plural– de objeto directo léxico plural, ya sea [+/-animado]. La primera tabla presenta los porcentajes de concordancia o no con relación a la posición del complemento dativo léxico, y la segunda, con relación a los esquemas verbales en los que este aparece.

Este primer procesamiento de datos permite observar que de 77 usos de clíticos dativos, el 54,5% son de le con 42 casos, como se identifica en el primer caso de (1); en tanto que el 45,5% restante, 35 casos, expone concordancia plural entre dativo y OI léxico, como en el segundo uso de (1) y en (2).

(1) El uso de la Big Data le da una mayor capacidad de rastreo a las personas que podrían portar la enfermedad. Una vigilancia extrema a toda la población mediante el uso de redes sociales a distintas plataformas de internet les brinda información necesaria para frenar una amenaza.

(2) Las personas son más obedientes cuando se les impone una medida de protección. Y además las personas se muestran dispuestas a hacer lo que se les mande.

Estas ocurrencias se manifiestan en diversos contextos lingüísticos, ya sea compartiendo oración o no con el referente, ya posea este el atributo [+animado] o no, como “los intelectuales” o “los acontecimientos” en (3):

(3) Sarlo considera que lo que la sociedad le pide a los intelectuales es una fantasía porque le otorgan un sentido a los acontecimientos, ya sea buena o mala. El papel de ellos está aunque no siempre les sale de la manera correcta y, en algunos casos, no lo intentan o no son iluminados.

Es frecuente la observancia de casos como (4) donde tanto el sujeto (“la misma”, es decir, ‘una disciplina’) como el objeto directo (“un significado”) que rodean al clítico dativo están en singular. Dimensión por tener en cuenta en trabajos futuros, a sabiendas que es un factor –aunque no el único– que puede determinar el uso de la variante le por sobre les.

(4) Los términos disciplinares son aquellos que pertenecen al ámbito formal y son aquellas palabras que son usadas específicamente por una disciplina determinada y que la misma le otorga un significado.

Un rasgo destacable en el corpus es la alta frecuencia de escritos que presentan exclusivamente la forma les, tanto para referentes plurales [+/-animado], y de uso tanto catafórico como anafórico en otra oración, y con elisión del referente.13 Como arroja (5), en estas secuencias se mantiene la concordancia, independientemente de la distancia y de los argumentos que medien entre el objeto indirecto léxico y su clítico plural.

(5) Se espera que los intelectuales estén iluminados y encuentren las respuestas para todo, pasando a la antropología como con la aparición y explicación de Dios, pasando a los tiempos actuales, no siempre les sale su tarea, es lo que cree, ya que no muchas veces es lo que más les preocupa buscar.

Sobre el total de estos casos, observamos que resulta significativo para la variación del pronombre dativo la posición del dativo léxico. La tabla que sigue arroja la cantidad de casos que presentan el objeto indirecto pospuesto o antepuesto al verbo; asimismo, dentro de estos dos grupos, establecemos una relación según muestren concordancia o ausencia de esta.

Tabla 2

Posición del dativo léxico en relación con el predicado verbal

Imagen_3

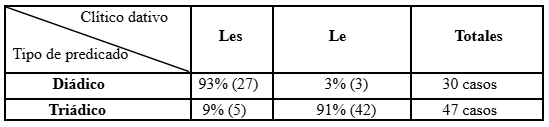

Una lectura de los usos de clíticos dativos desde la variable “tipo de verbo” que los rigen indica que 30 casos son predicados diádicos, de los que el 93% rige a les, como en las secuencias que siguen.

(6) En Asia están [los ciudadanos] tan acostumbrados a la vigilancia digital, que no tienen objeción por ella. Todo es controlado en el cotidiano vivir. Es por ello que les resulta fácil de acatar las medidas administradas para el control de la pandemia.

(7) Las ventajas del sistema de control asiático por sobre el europeo son muy destacables. Poseen una mentalidad que [a los asiáticos] les permite dejar de lado el bienestar individual y aplicar el foco en el bien común.

(8) Más allá de ser autoritarios con los habitantes [los orientales] son muy bien organizados al respecto, ya que cuentan con la mejor tecnología para realizar cualquier acción que les parezca útil o necesaria.

Ahora bien, de los 47 casos restantes de predicados triádicos, solo el 9% tienen a les como argumento. Es significativo el 91% restante que arroja el uso de le, como en los ejemplos (9) y (10).

(9) En primer lugar, se refiere a que los ciudadanos de países asiáticos no ponen en cuestionamiento el hecho de que su privacidad sea expuesta; incluso el gobierno los premia otorgándole puntos a quienes cumplan con esas normativas.

(10) Las ventajas del sistema de control asiático contra el virus y la pandemia son múltiples, a pesar de ser invasivas, son eficaces. Pues poseen sistemas encargados de lo siguiente: las autoridades le miden frecuentemente la temperatura a las personas, vigilan su locación en directo.

Tabla 3

Uso de clíticos dativos según tipos de predicados

Imagen_4

2.4.2. Corpus de medios digitales de CABA

Los casos que hemos relevado hasta la fecha, y tal como se observa, son de predicados tríadicos ditransitivos, arrojan objeto indirecto léxico [+humano], en posición pospuesta al clítico. Al igual que los fenómenos identificados en escritos de ingresantes universitarios en la comunidad de habla de Resistencia, es llamativo que en estos esquemas prime una tendencia a la no concordancia, dados los usos de le.

En cuanto a la posición del clítico (todos antepuestos a su correferente léxico), nuestros resultados concuerdan con la afirmación de la RAE, para la que influye el orden en que aparecen los dos segmentos: si el pronombre le precede al grupo preposicional al que se refiere habrá mayor tendencia a la discordancia, “si el orden es el inverso, decrecen notablemente los casos de discordancia” (RAE, 2009, p. 2664-5). Ahora bien, respecto del atributo [+humano], acaso sea pertinente remarcar dos dimensiones relacionadas con esta investigación: a) de los casos relevados, solo (14) arroja concordancia entre los dativos; b) la RAE afirma que “se ha observado que aumenta la proporción de la variante discordada con los complementos indirectos de cosa” (RAE, 2009, p. 2664), lo que llama la atención por la naturaleza de los casos que hemos identificado hasta la fecha, por arrojar todos ellos complementos indirectos léxicos de persona.

(11) El gobierno porteño le quitará la ayuda social a las familias de bajos recursos que no envíen a sus hijes a la escuela. (Página 12, 15/08/22)

(12) Milei le soltó la mano a sus candidatos provinciales. (América 24, 10/09/22)

(13) Once Giuntas le ganan a once Riquelmes (ESPN, 05/03/22)

(14) La ciencia es para la gente; es lo que les garantiza el derecho a la salud mental a las personas que se atraviesan un padecimiento. (Página 12, 12/04/24)

(15) Le están sacando plata a las mayorías y se está yendo al bolsillo de alguien. (Página 12, 12/04/24)

(16) Así es la escuela virtual que le enseña a los hombres a hacer las tareas de la casa. (Página 12, 10/04/23)

(17) El curioso protocolo que los hermanos Milei le piden a los gobernadores para el pacto de julio. (Página 12, 04/07/24)

(18) Si le aumentamos a las universidades, después le tenemos que aumentar a los médicos. (El Destape, 07/10/24)

3. Algunas conclusiones provisorias14

En escritos académicos, la totalidad de casos registrados de átonos dativos revela que el 54,5% de los usos son de le y el 45,5% restante, de les. La tendencia hacia un sincretismo formal entre estas unidades es algo difícil de conjeturar. Por el contrario, puede observarse una inestabilidad en el uso de una y otra formas, incluso en casos donde ambas pueden compartir referente. De igual forma, observamos que las secuencias enunciativas con el objeto indirecto léxico antepuesto tienden al rasgo de [+concordancia] (26%), frente a le, que tiende al rasgo [-concordancia] con su referente léxico pospuesto (39%).

Por lo que refiere a la relación que podríamos trazar entre los usos de clíticos dativos y los rasgos sintáctico-semánticos de los verbos que rigen dicho caso, en el corpus de escritos académicos de la UNNE observamos que, de 30 usos de predicados diádicos intransitivos de afección, el 93% tienen a les como argumento. Esto, a diferencia de los 47 casos de usos predicados triádicos, de los que solo el 9% tienen a les como argumento y el 91% restante a la variante en singular, tendencia visible en siete casos de ocho en las muestras de la prensa digital de CABA.

A modo hipotético y a la luz de los porcentajes expuestos, podemos pensar en dos aspectos que deben seguir siendo estudiados:15

a) que les establece mayor dependencia con predicados diádicos intransitivos, en oraciones encabezadas por un objeto indirecto léxico de sintagma preposicional y con papel temático de experimentante (como en A los intelectuales les falta repercusión social); por su parte, le con referente plural, establece mayor dependencia con predicados triádicos ditransitivos, de objeto indirecto léxico con papel temático de objeto afectado o experimentante (como en Los intelectuales le dan sentido a los acontecimientos o La sociedad le pide una interpretación a los intelectuales), esta última afirmación encuentra fundamento en los casos revisados en la prensa digital de CABA, donde casi todos ellos arrojan el uso de le, en posición antepuesta;

b) que esa dependencia de les con predicados diádicos intransitivos de afección, se deba a la presencia en plural del argumento que es el sujeto semántico (objeto indirecto léxico encabezado por “a”, experimentante) que encabeza prototípicamente este tipo de esquemas oracionales, y el que controlaría al átono dativo por la preminencia semántica que le dan los hablantes (es decir, A los turistas les gusta la comida de nuestro país). Esta hipótesis podría demostrarse si seguimos indagando en casos como (2), (6) y (8) de nuestro corpus, donde los experimentantes, incluso estando elididos –no manifiestos sintácticamente–, encuentran concordancia con les: “a las personas”, “a los ciudadanos” y “a los orientales”.

Referencias bibliográficas

Abadía de Quant, Inés. (2003). Aspectos del español coloquial sincrónico de los nativos de la capital de Corrientes (Argentina). Revista Nordeste, 21.

Aleza, Milagros. (2013). Estudio del empleo de los pronombres clíticos en un corpus oral de La Habana (Cuba). Borealis - An International Journal of Hispanic Linguistics, 2(1), 1-34. http://dx.doi.org/10.7557/1.2.1.2439

Barbeito, Vanina Andrea; Murata Missagh, Julieta y Peri, Silvina. (2018). La ausencia de concordancia entre el clítico dativo y su referente nominal. Textos en Proceso, 3(2), 128-143. https://tinyurl.com/2cj3rumu

Borzi, Claudia. (2002). Gramática cognitiva prototípica y normativa. Anales del Instituto de Lingüística, XXII y XXIII, 11-20.

Campos, Héctor. (1999). Transitividad e intransitividad. En Bosque, I. y Demonte, V. (eds.), Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Tomo 2 (pp. 1519-74). Madrid, Espasa.

Company Company, Concepción. (2006). El objeto indirecto. En Sintaxis histórica de la lengua española. Primera parte: La frase verbal. Vol. 1 (pp. 477-572). México, Fondo de Cultura Económica.

Di Tullio, Ángela. (2005). Manual de gramática del español. Buenos Aires, Waldhuter.

El Destape [@eldestape]. (07 de octubre de 2024). Insólita defensa de Sturzenegger al veto de Milei [Publicación, texto e imagen]. Instagram. https://tinyurl.com/22mytu6l

Funes, Soledad. (2011). Una aproximación a la metodología de investigación del Enfoque Cognitivo-Prototípico. En Actas de la I Jornada de jóvenes lingüistas. Facultad de Filosofía y Letras (UBA) (pp. 152-7). Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Ghío, Elsa y Fernández, María Delia. (2008). Lingüística sistémico-funcional. Aplicaciones a la lengua española. Santa Fe, Waldhuter.

González Vergara, Carlos. (2006). La Gramática del Papel y la Referencia: una aproximación al modelo. Onomázein, 14, 101-40.

Gutiérrez Ordóñez, Salvador. (1999) Los dativos. En Bosque, Ignacio y Demonte, Violeta (eds.), Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Tomo 2 (pp. 1855-930). Madrid, Espasa.

Hopper, Paul. (1998). Emergent Grammar and the A Priori Grammar Postulate. En Tannen, Deborah (ed.), Linguistics in Context: Connective Observation and Understanding (pp. 111-134). Ablex, Norwood.

Keniston, Hayward. (1937). The Syntax of Castilian Prose. The Sixteenth Century. Chicago, The University of Chicago Press.

Martínez, José. (1999). La concordancia. En Bosque, I. y Demonte, V. (eds.), Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Tomo 2 (pp. 2695-786). Madrid, Espasa.

Miranda, Lidia y Rodríguez Chaves, David. (2014). Del movimiento al pensamiento: proyecciones metafóricas en verbos de movimiento de sentido intelectual. En Andreína Adelstein, Interfaces semánticas (pp. 149-61). Mendoza, Editorial UNCUYO.

Página 12. (15 de agosto de 2022). En modo campaña, Rodríguez Larreta anunció que quitará planes sociales a alumnos que falten a la escuela. Página 12. https://tinyurl.com/24ryte22

Página 12. (07 de abril de 2022). A lavar los platos no volvemos nunca más. Página 12. https://tinyurl.com/2595zu75

Página 12. (12 de abril de 2024). Le están sacando la plata a las mayorías y está yendo al bolsillo de alguien [Texto e imagen]. Facebook. https://tinyurl.com/2dpyq3kn

Página 12. (10 de abril de 2023). Así es la escuela virtual que le enseña a los hombres a hacer tareas de la casa [Texto e imagen]. Facebook. https://tinyurl.com/2474vyez

Página 12. (04 de abril de 2024). El curioso protocolo que los hermanos Milei le piden a los gobernadores para el pacto de julio. Página 12. https://tinyurl.com/26m26452

Real Academia Española. (2009). Nueva Gramática de la Lengua Española. Sintaxis II. Madrid, Espasa. [RAE]

Van Valin, Robert. (2005). Exploring the syntax-semantics interface. New York, Cambridge University Press.

Wingeyer, Hugo y Angelina Angelina. (2020). Estudio del empleo de los pronombres clíticos le / les con referente plural en un corpus escrito de la región NEA de Argentina. Cuadernos de Literatura. Revista de Estudios Lingüísticos y Literarios, 15, 137-146. http://dx.doi.org/10.30972/clt.0154723

Yausaz, Fabián. (2007). Estrategias de adecuación en el uso de pronombres clíticos en textos orales y escritos producidos por hablantes correntinos. Estudios en Ciencias Humanas, 7, 1-13.

Zurlo, Adriana. (2007). Forma y función de construcciones con el clítico se en español. Aproximación a los usos medios del clítico reflexivo del español. Estudios en Ciencias Humanas, 7, 1-18.

*Alejandro Bautista Angelina es Profesor en Letras, egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); Magíster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, egresado de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); y Doctor en Ciencias Humanas y Sociales, egresado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Se desempeña como Profesor Adjunto en las cátedras Lingüística II y Taller de Comprensión y Producción de Textos, pertenecientes al Profesorado y a la Licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades de la UNNE. Forma parte de proyectos de investigación en esta institución y en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM.

*Fernando Yamil Cristaldo es Profesor y Licenciado en Letras, egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Se desempeña como Profesor Auxiliar de la materia Historia del Español en la misma institución, becario de finalización de doctorado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e integrante del PI 21H005 “Reconfiguraciones genéricas de la representación de los héroes y sus armas en Heroidas de Ovidio” (radicado en la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNNE). Cursa el Doctorado en Letras de la Facultad de Humanidades de la UNNE.

*María Celeste Aguirre es Profesora en Letras, egresada de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Se desempeña en dicha Facultad como Profesora Adjunta a cargo del Taller de Competencias Comunicativas de la carrera de Comunicación Social, y como Profesora JTP del Taller de Comprensión y Producción de Textos de las carreras del Profesorado y de la Licenciatura en Letras. Forma parte de proyectos de investigación en esta institución y en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Cursa el Doctorado en Educación de la Facultad de Humanidades de la UNNE.

En el presente trabajo empleamos las siguientes siglas, abreviaturas y signos auxiliares: S=sujeto; PV=predicado verbal; OI=objeto indirecto; OD=objeto directo; [EXP]=experimentante; [BEN]=benefactor; [T]=tema; [AG]=agente; [OA]=objeto afectado; diád.=diádico; triád.=triádico; dup. obl.=duplicación obligatoria; dup. inc.=duplicación incorporada; …=recorte en la muestra, hecho por nosotros; subrayado=objeto indirecto léxico y clítico dativo; [los ciudadanos]=argumento que elide el hablante en el fragmento que seleccionamos.↩︎

La RAE (2009) reconoce que esta discordancia “está extendida en muchos países hispanohablantes, y no opone especialmente el español europeo al americano. Algunas de sus manifestaciones se han introducido incluso en el habla culta, sobre todo en la oral. No obstante, en los registros formales se aconseja mantener la concordancia de número entre el pronombre dativo y el grupo nominal o el pronombre tónico al que se refiere” (2664).↩︎

Las fuentes consultadas del Archivo Histórico de la Provincia de Corrientes son: Actas Capitulares Editadas, Correspondencia Particular, Actas Capitulares, Correspondencia Oficial, Documentos de Gobierno, Documentos Oficiales, Protocolos, Documentos incluidos en Fondo Mantilla y Judiciales (Quant, 2003).↩︎

Company (2006) y Gutiérrez Ordónez (1999) también exponen ejemplos de este fenómeno.↩︎

Ejemplos de la obra de Quant (2003).↩︎

Nuestro acercamiento al tema es ecléctico ya que también toma aportes de origen funcionalista, sobre todo en lo relativo a la caracterización de los papeles temáticos. Por otra parte, intentamos seguir el posicionamiento de Miranda y Chaves, quienes toman aportes de la perspectiva formal, estructuralista, así como la aplicación de la perspectiva cognitiva al análisis léxico-semántico, porque esto les “posibilita el estudio de diversos elementos lingüísticos –frases, palabras, morfemas–, en procura de reconstruir sus esquemas conceptuales a partir de los diferentes recursos expresivos utilizados en las distintas lenguas” (2014, p. 151).↩︎

Para Funes (2011) el prototipo puede definirse por los siguientes rasgos: a) es un esquema abstracto que reúne la mayor cantidad de atributos comunes a todos los miembros de la categoría; b) está formado por un conjunto de atributos del objeto discernidos por los sentidos y cuya identidad en la mente no se conoce de forma directa, sino mediante experimentos; c) se constituye como el mejor ejemplo, de ocurrencia más frecuente, en la mente de los hablantes nativos de un dialecto en un momento dado; d) se corresponde con una rutina neurológica bien aprendida (tiene correlato mental), “es una forma productiva y saliente” (p. 153).↩︎

El autor sigue la obra de Van Valin (2005) Exploring the syntax-semantics interface. Explica que los macropapeles semánticos “actúan como la interfaz primaria entre la estructura semántica y la representación sintáctica de una oración” (p. 113).↩︎

Sintetizamos aquí la taxonomía que propone Company (2006), la que incluye otras categorías. Los ejemplos son nuestros.↩︎

En estos contextos lingüísticos, Quant (2003) identifica de forma frecuente la elisión del clítico en la variedad subestándar de Corrientes. Actualmente en Resistencia, y en la variedad lingüística que estudiamos, no registramos estos casos con verbos de afección.↩︎

Campos los denomina seudo-impersonales. Explica que “con estos verbos el sujeto generalmente es inanimado y aparecen con un complemento indirecto” (1999, p. 1564). González Vergara nos dice que estos verbos estipulan dos macropapeles y presentan como ‘sujeto gramatical’ al ‘objeto nocional’ del predicado, y “cuando el ‘sujeto nocional’ se manifiesta sintácticamente, aparece en caso dativo” (2006, p. 115).↩︎

Así, para el español, “es posible señalar como ‘paciente’ al argumento único de un verbo de estado monoargumental o como ‘experimentante’ al primer argumento de estado de experiencia interna biargumental” (González Vergara, 2006, p. 112).↩︎

Es un dato para poner en perspectiva en investigaciones futuras ya que, de los 40 escrito analizados, 16 (40%) arrojan variación en el uso de clíticos dativo; 11 (27%), usos exclusivos del singular; y 13 (33%), usos exclusivos de les.↩︎

La ampliación de las conclusiones requiere –entre otras dimensiones– continuar con la búsqueda de usos de predicados diádicos intransitivos en muestras de la prensa escrita de CABA.↩︎

Nos resulta necesario aclarar que estos aspectos se presentan como causas posibles que se integran a un paisaje multicausal que atraviesa al fenómeno, como el contacto de lenguas en nuestra región, o la relación diacrónica de las formas lingüísticas (verbos y clíticos) con la herencia del latín, entre otros factores.↩︎