Artículos Libres

Estrategias de Comunicación para el Cambio Climático en Argentina basadas en los sesgos cognitivos

Communication Strategies for Climate Change in Argentina Based on Cognitive Biases

Geográfica Digital

Universidad Nacional del Nordeste, Argentina

ISSN-e: 1668-5180

Periodicidad: Semestral

vol. 21, núm. 42, Esp., 2024

Recepción: 08 Julio 2024

Aprobación: 25 Septiembre 2024

Resumen: El cambio climático es considerado una de las mayores amenazas dado que compromete a todos los ecosistemas y a la sostenibilidad de los recursos naturales. La problemática se presenta de manera mundial, pero no todas las localidades están expuestas a las mismas consecuencias. Dadas las repercusiones que presenta la problemática en Argentina, es de suma importancia para la ciencia el poder comunicar de una manera eficiente sus efectos sobre la población para que se tomen medidas para paliar los efectos negativos. Sin embargo, la forma de divulgación histórica no ha tenido en consideración la forma en la que los individuos procesan la información y toman decisiones en base a ello. Ya que estas últimas pueden basarse en procesamientos automáticos de la información, creencias previas o influencias culturales que constituyen sesgos en la manera de interpretarla. Por lo tanto, la presente reseña tuvo como objetivo analizar las formas de comunicación del cambio climático en la toma de conciencia de la población en Argentina.

Palabras clave: Crisis climática, Divulgación, Sesgos Cognitivos, Toma de Decisiones.

Abstract: Climate change is currently considered one of the greatest threats as it compromises all ecosystems and the sustainability of natural resources. The issue is global, but not all localities are exposed to the same consequences. Given the repercussions of this problem in Argentina, it is of utmost importance for science to efficiently communicate its effects to the population so that measures can be taken to mitigate the negative impacts. However, historical dissemination methods have not taken into account how individuals process information and make decisions based on it. These decisions can be influenced by automatic information processing, pre-existing beliefs, or cultural influences that create biases in interpretation. Therefore, the aim of this review is to analyze the forms of climate change communication in raising public awareness in Argentina.

Keywords: Climate Crisis, Dissemination, Cognitive Biases, Decision Making.

1.Introducción

El cambio climático se refiere a la alteración de los patrones meteorológicos a corto, mediano y largo plazo, establecidos hacia un futuro que, en general, incluyen treinta años (Abass et al., 2022). En la actualidad, es considerado una de las mayores amenazas dado que compromete a todos los ecosistemas y a la sostenibilidad de los recursos naturales. Al mismo tiempo, este fenómeno ha afectado el desarrollo y la vida de especies animales y vegetales, acelerando la pérdida de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y comprometiendo las actividades económicas de la población (Abass et al., 2022).

Tanto la variabilidad climática, el calentamiento global y el cambio climático están afectando las condiciones ambientales, socio-económicas y físicas del mundo (IPCC, 2023; Ferrelli et al., 2024a). Por lo tanto, su estudio es esencial para la toma de decisiones (Fawzy et al., 2020). Sin embargo, existe un interrogante referido a las estrategias de comunicación y su impacto en las distintas localidades. Si bien los cambios en el clima tienen influencia sobre la mayor parte del mundo, no todas las localidades están expuestas a las mismas consecuencias. Por ejemplo, en Argentina, existe evidencia de implicancias negativas sobre el aumento del nivel del mar y su impacto en localidades del Partido de la Costa, Buenos Aires (Carretero et al., 2013), donde ciudades como Mar del Tuyú están siendo afectadas por las pleamares. Sin embargo, existen otras regiones áridas, donde la influencia del cambio climático sólo genera un cambio en el patrón térmico, pero no así en el pluviométricos, ocasionando que dispongan de mayor energía que podría ser utilizada para la implementación de energías renovables, como la solar. Esta situación se evidencia en ciudades como La Quiaca (Ferrelli et al., 2022).

En relación con ello, es importante resaltar las distintas escalas de análisis que tiene el cambio climático. Debido a que está influenciado por diversas variables, hoy se estudia en base a Trayectorias Socioeconómicas Compartidas (SSP, por sus siglas en inglés). Ellas están determinadas por distintos escenarios a futuro, en relación con la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y el nivel de desarrollo de las sociedades. A partir de ello, se distinguen el SSP4.5, SSP7.0 y el SSP8.5. El análisis de esta información se hace, en general, realizando proyecciones con información in situ que son avaladas y publicadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Estos modelos son validados a partir de la simulación de los datos presentes de la cual dependerá la incertidumbre en representar las condiciones actuales para poder reproducir mejor a futuro. Sin embargo, estos escenarios se extienden hasta finales de siglo, lo que podría dificultar la toma de decisiones en base a las consecuencias externas, dado que deja evidencia de una percepción sesgada hacia el futuro de las personas sobre la problemática.

En este contexto, se generan desafíos para la población mundial. No sólo por las modificaciones térmicas y pluviométricas de las cuales hay evidencia científica (p.ej., Woolway et al., 2020; van Leeuwen et al., 2024, entre otros), sino también en la forma de interpretar y de comunicar estas consecuencias a los individuos. En este sentido, en la comunicación sobre la problemática no han sido considerados adecuadamente los mecanismos de procesamiento de la información de las personas a la hora de tomar decisiones, los cuales a menudo recurren a atajos mentales, influencias sociales, emociones o atajos mentales que el cerebro emplea para simplificar la toma de decisiones en lugar de emplear un pensamiento detenido, racional y basado en la estadística (Kahneman, 2011). Estos atajos mentales, conocidos como ‘heurísticos’, fueron adaptativamente útiles para la supervivencia a lo largo de la evolución. Sin embargo, estos modos dinámicos de procesamiento de la información frecuentemente proporcionan una percepción sesgada de la realidad. Los sesgos cognitivos, son errores sistemáticos en el pensamiento que influyen en las decisiones y juicios de las personas y pueden modular la percepción, la atención, el pensamiento hacia el futuro, la búsqueda de evidencia contraria al propio pensamiento y otras funciones cognitivas que son importantes para la implementación de medidas efectivas para paliar las consecuencias climáticas adversas (Luo y Zhao, 2021). Por todo lo mencionado, es que en esta reseña se propuso como objetivo analizar las formas de comunicación del cambio climático en la toma de conciencia y de decisiones de la población en Argentina. Los resultados proporcionados por esta investigación serán útiles a la hora de comunicar y presentar los resultados a los individuos, desde una perspectiva que tenga en cuenta las consecuencias del contexto actual del cambio climático, considerando las particularidades que afronta la cognición humana, para poder superar algunos sesgos cognitivos que son relevantes en la forma de comunicación.

2. Marco Teórico

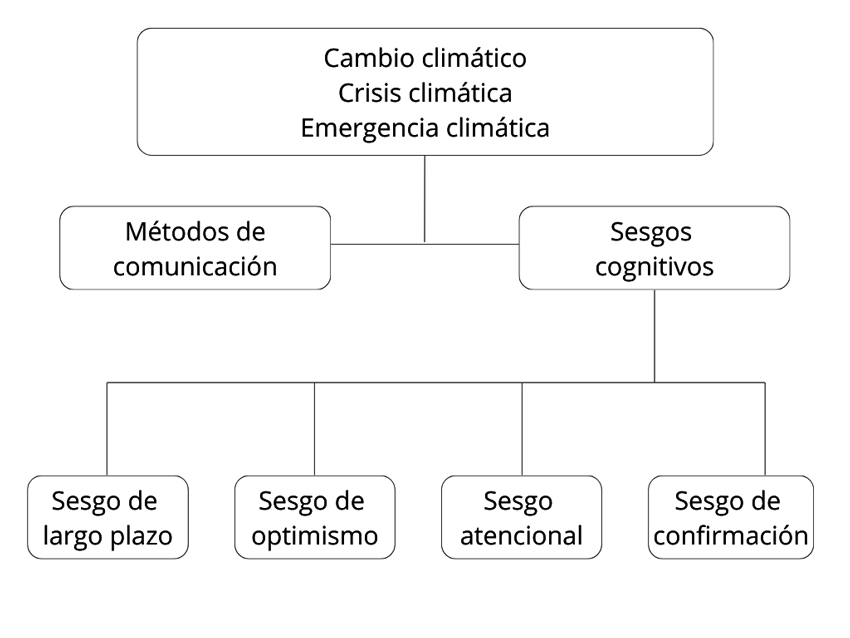

En la Figura 1, se presenta un diagrama que resume los temas desarrollados en el estudio, incluyendo el cambio climático, la crisis climática, la emergencia climática, los métodos de comunicación y los sesgos cognitivos de las personas. En primer lugar, se analizaron los efectos del cambio climático en Argentina, destacando tanto las áreas costeras directamente afectadas por el aumento del nivel del mar como las zonas no expuestas de manera inmediata a los efectos del calentamiento global. Asimismo, se destacaron conceptos clave, como la crisis climática y la emergencia climática, que son fundamentales para entender los sesgos cognitivos asociados a la percepción del cambio climático.

Por último, se examinaron los sesgos cognitivos para identificar las formas en las que la población percibe estos cambios. Se hizo hincapié en la manera en que se adoptan diversas acciones, la importancia de una comunicación eficaz, y los diferentes mecanismos que influyen en la formación de sesgos cognitivos entre los ciudadanos en relación con estas temáticas (Figura 1).

3. Breve resumen sobre las consecuencias del cambio climático en Argentina

Argentina es un país localizado en el sur de Sudamérica que tiene la característica de tener una gran cantidad de climas (Figura 2). Esta variación latitudinal y longitudinal de los climas en el país, lo exponen a diferentes impactos ante el contexto del cambio climático y el calentamiento global. Por ejemplo, se ha evidenciado que la temperatura en la mayor parte del país tiene una tendencia positiva y significativa, ocasionando mayor número de olas de calor, que repercuten en la población (Brendel et al., 2020; Ferrelli et al., 2021). Así mismo, se ha evidenciado un aumento en la evapotranspiración, lo que repercutirá negativamente en la extensión e intensidad de las sequías (Barros et al., 2015).

Por otro lado, Argentina presenta un futuro climático caracterizado por una distribución espacial heterogénea en lo referente a las precipitaciones. Si bien hay regiones donde los cambios no son estadísticamente significativos, existe evidencia de un aumento de la aridez, donde las isohietas migran cada vez más hacia el norte. Junto a ello, se espera que las precipitaciones comiencen a concentrarse en menor cantidad de días, aumentando con ello la cantidad de tormentas severas y extremas que impactarán de forma negativa en los centros urbanos, generando un aumento de las inundaciones y anegamientos, sobre todo en el noreste del país. Así mismo, este contexto conlleva a una mayor exposición de la población a enfermedades relacionadas con estos fenómenos como lo son la leptospirosis, el dengue, entre otras. De igual manera, el cambio climático favorece el aumento de plagas y enfermedades que afectarán los cultivos, el ganado y a las personas, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país (del Barrio et al., 2020; Coates y Norton 2021; Long et al., 2023).

Se espera que las regiones del sudoeste de Argentina comiencen a acelerar su proceso de deshielo, generado por un retroceso de los glaciares, lo que podría afectar al suministro de agua de varias ciudades y a la generación de energía hidroeléctrica (Vega et al., 2023). Una de las consecuencias más importantes se generará en el sector agrícola, dado que la mayor intensidad de las sequías reviste la importancia de una mejora en los cultivos y una adaptación de nuevas prácticas agropecuarias. Los cultivos más sensibles a la variabilidad pluviométrica son el maíz y la soja (Andrade et al., 2021). Sumado a ello, se ve afectada la biodiversidad del país. La mayor vulnerabilidad la enfrentan las especies nativas (Alcañiz y Gutierrez, 2020).

Finalmente, cabe destacar que el aumento de la temperatura, junto con las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionará una pérdida en la calidad del aire. Esto será más intenso en las ciudades medianas y grandes dado que generará impactos sobre la salud de la población (Mellado et al., 2022).

4. Crisis climática y Emergencia climática

La crisis climática es un concepto estrechamente relacionado con la emergencia climática y hace referencia a los efectos adversos que el calentamiento global y el cambio climático pueden generar en la población y el ambiente. Este término se utiliza para describir los desafíos urgentes y severos provocados por el cambio climático inducido por el ser humano, abarcando tanto los impactos actuales como los proyectados del aumento de las temperaturas globales y sus consecuencias ambientales, sociales y económicas (Pinsky et al., 2020; Alexander, 2023).

El calentamiento global y el cambio climático han dado lugar al desarrollo de los conceptos de crisis climática y emergencia climática. El primero se refiere a la situación actual que enfrenta el planeta debido al calentamiento atmosférico, originado por el incremento de emisiones antropogénicas (Ferrelli et al., 2021). La crisis climática se asocia a fenómenos como el aumento de las temperaturas, especialmente en las áreas urbanas, el deshielo de glaciares y zonas polares, la elevación del nivel del mar y la creciente frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones, olas de calor y tormentas severas (Ferrelli et al., 2024a).

Por otro lado, el concepto de emergencia climática está estrechamente vinculado con el de crisis climática, pero hace hincapié en la necesidad urgente de implementar acciones inmediatas de adaptación y mitigación. Este término engloba la necesidad de mantener el calentamiento global en niveles mínimos para reducir los efectos adversos sobre la población y la biodiversidad. El término ‘emergencia climática’ subraya la gravedad de la situación actual derivada del cambio climático y promueve la acción inmediata de gobiernos, organizaciones y ciudadanos para abordar esta problemática (Ferrelli et al., 2024b).

5. Los sesgos cognitivos y la importancia de las estrategias de comunicación del cambio climático

Como punto de partida para la realización de una campaña de comunicación efectiva acerca del cambio climático, es crucial tener en cuenta que los seres humanos no interpretan la información de una manera totalmente racional. A grandes rasgos, por racional se entiende que los responsables de la toma de decisiones tienen preferencias que:

● satisfacen ciertos requisitos de coherencia mutua (es decir, requisitos del tipo "si la opción A es preferible a la opción B, entonces la opción C debería ser preferible a la opción D");

● las preferencias son estables, tanto a lo largo del tiempo, como en distintos contextos de decisión;

● los responsables de la toma de decisiones son capaces de procesar la información de forma adecuada;

● y eligen la mejor opción de acuerdo con sus preferencias y su información (Congiu y Moscati, 2021).

Por el contrario, en general, la toma de decisiones humanas no cumple con los criterios prescritos por las reglas de la lógica, el razonamiento probabilístico, los modelos formales de costo-beneficio y las consideraciones prudentes (Korteling y Toet, 2020), sino que la información se procesa a través de heurísticos. Los heurísticos son atajos que emplea el cerebro a la hora de analizar información y permiten que las personas decidan de una manera más rápida y con menor esfuerzo cognitivo. Sin embargo, aunque en ocasiones resultan extremadamente útiles, pueden entorpecer la forma en que se toman estas decisiones y provocar un comportamiento irracional o incorrecto (Kahneman, 2011). El concepto de 'sesgos cognitivos' se utiliza más comúnmente para describir y calificar estas desviaciones en la toma de decisiones humanas (Azzopardi, 2021; Tversky y Kahneman,1973).

Los sesgos cognitivos pueden describirse, generalmente, como tendencias, inclinaciones o disposiciones sistemáticas y universalmente ocurrentes que distorsionan los procesos de información de manera que hacen que su resultado sea inexacto, subóptimo o simplemente incorrecto (Tversky y Kahneman, 1981; Korteling y Toet, 2020). Los procesos intuitivos que preceden a los juicios y decisiones sesgados y que están en la base del comportamiento humano, son en gran parte implícitos y no conscientes. Muchos de los sesgos cognitivos parecen ser fenómenos psicológicos robustos y universales, extensamente demostrados, descritos y analizados en la literatura científica. Se aplican a casi todos los individuos, en todos los niveles y en todas las partes de la sociedad, no solo en la vida diaria, sino también en instituciones profesionales como la política, el gobierno, los negocios y los medios de comunicación. Por lo general, las personas se sienten muy seguras sobre sus decisiones y juicios, incluso cuando la evidencia es escasa y cuando son conscientes de sus inclinaciones cognitivas (Risen, 2015; Eigenauer, 2018)

En relación con ello, en cuanto a las percepciones del cambio climático, se sostiene que la falta generalizada de sentido de urgencia no se debe a la falta de conocimiento básico sobre el tema, sino a la forma en que se comunican los problemas relacionados con este fenómeno. La percepción de esta información no es neutral. Sino que está sujeta a sesgos cognitivos. Como tal, los sesgos cognitivos que afectan el juicio y la toma de decisiones siguen siendo un impedimento para la acción ambiental (Luo y Zhao, 2021). Uno de los más relevantes es el 'sesgo de largo plazo' también llamado ‘sesgo de percepción del riesgo’, que afecta significativamente la forma en la que los individuos toman acción sobre un acontecimiento e implica que, si un comportamiento tiene una serie de consecuencias a largo plazo, la motivación para ejercerlos disminuye considerablemente (Frederick et. al, 2002). De alguna manera, este concepto podría relacionarse con la actual crisis y emergencia climática. Esto es así porque esto implica que, en su mayoría, las personas tomarán medidas de protección, prevención y contención si pueden observar consecuencias a corto plazo, pero no así en el largo plazo. Las personas perciben el futuro optimista de lo que puede ser, ya que creen que se cuenta con más tiempo del que realmente tienen para revertir la situación. La explicación evolucionista de este comportamiento sostiene que el cerebro de los seres humanos tiende a percibir y priorizar:

1) problemas o amenazas inmediatas, en contraste con peligros que se desarrollan gradualmente a largo plazo,

2) eventos que desencadenan un sentido de urgencia debido a su dinámica rápida, y

3) decisiones que no requieren intercambios, sacrificios o pérdidas a corto plazo por beneficios a largo plazo (Gilbert, 2006; Marshall, 2015; Diggs, 2017).

Por lo tanto, se ha reconocido que el sesgo de percepción al riesgo contribuye a subestimar el riesgo personal de las consecuencias del cambio climático, actuando como una barrera para tomar medidas frente a este problema (para más información ver Luo y Zhao, 2019). De manera contraria a estas evidencias, históricamente se han comunicado los efectos adversos del cambio climático pronosticando los efectos perjudiciales que tendrá el mismo a largo plazo tales como deterioro de los ecosistemas, aumento de la temperatura, cambios en los patrones pluviométricos, modificación de la intensidad de las tormentas, entre otros. Sin embargo, parecería ser más óptima una comunicación más cortoplacista para que la comunidad tome acción sobre la problemática.

Otra cuestión a tener en cuenta la conforma la manera en la que los sesgos modulan la atención. En relación a ello, existe evidencia científica que indica que los sesgos cognitivos dirigen la atención de las personas hacia la información que es coherente con sus creencias, motivaciones y valores preexistentes (p.ej., Kahan et.al, 2017; Nurse y Grant, 2020). En el contexto de la información sobre el clima, se ha propuesto el marco de atención motivada para describir los sesgos atencionales impulsados por motivaciones previas, los cuales pueden moldear la percepción y las acciones relacionadas con el clima (Luo y Zhao, 2019). En esta línea, una serie de experimentos de seguimiento ocular encontraron, en relación con las preferencias políticas previas, que los participantes más liberales prestaban más atención visual a la fase ascendente de la curva de temperatura global (después de 1990) en comparación con la fase más plana (de 1940 a 1980). Al manipular la atención resaltando la fase ascendente en rojo en una condición y la fase plana en otra, los liberales eran más propensos a firmar peticiones climáticas y donar a causas ambientales cuando se enfocaban en la fase ascendente. Este efecto no se observó en los conservadores, sugiriendo que las orientaciones políticas influyen en los sesgos atencionales hacia la información sobre el cambio climático, afectando sus acciones subsecuentes (Luo y Zhao, 2019). En otro estudio atencional, se encontró que las personas con actitudes más proambientales respondían más rápido a imágenes relevantes para el cambio climático (por ejemplo, hielo derritiéndose) en comparación con imágenes neutrales (por ejemplo, edificios) cuando se mostraban en conjunto. Estos hallazgos sugieren un mayor sesgo atencional hacia los estímulos del cambio climático para estos individuos (Carlson et. al., 2019).

Por otra parte, se han encontrado hallazgos sobre cómo los sesgos modulan la atención de acuerdo a la valencia afectiva de los estímulos presentados. En este sentido, la evidencia sugiere que las personas mantienen más la atención ante estímulos con valencia positiva (Luo y Zhao, 2021). Por ejemplo, en un experimento de seguimiento ocular, las imágenes con valencia positiva de soluciones para el cambio climático (por ejemplo, molinos de viento) capturaron la atención más fuertemente que las imágenes con valencia negativa de causas (por ejemplo, contaminación) y efectos del cambio climático (por ejemplo, inundaciones) (Carlson et al., 2020). En línea con estos hallazgos, se encontró que en la cognición humana existe un fenómeno en el cual la información deseable se incorpora con mayor facilidad que la información indeseable, conocido como ‘actualización asimétrica de creencias’ o ‘sesgo de optimismo’ (Sharot y Garett, 2016; Kuzmanovic et al., 2015). Este fenómeno se ha observado en diversos ámbitos como las perspectivas económicas, la salud mental, el cambio climático y las habilidades cognitivas, y se atribuye principalmente a un efecto de valencia, donde la información se integra más fácilmente. Racionalmente podría considerarse que las decisiones óptimas se toman con información más precisa y realista. Sin embargo, mantener expectativas positivas sobre uno mismo y los demás puede servir una función adaptativa, ya que se asocia con una mayor autoeficacia, emociones positivas, reducción del estrés y un sentido de control sobre los resultados. En entornos relativamente estables (baja incertidumbre y alta previsibilidad), estas expectativas pueden ayudar a reducir la aversión al riesgo, motivar la acción y fomentar la exploración de nuevas posibilidades (Berón et al., 2024). Por lo tanto, y en relación con estos hallazgos sería de suma importancia una comunicación centrada en las medidas a tomar para mejorar la situación actual en la que las personas tienen control que una comunicación basada en las consecuencias adversas del mismo.

En relación a las variables atencionales y perceptuales existen hallazgos científicos que sostienen que la percepción de los riesgos climáticos está determinada por varios factores, incluyendo el conocimiento sobre las causas, impactos y respuestas al cambio climático (Shi, et al., 2016), la experiencia personal con eventos climáticos extremos y las normas sociales (Van der Linden, 2015). Bajo el marco de atención motivada, es concebible que un mayor conocimiento sobre el cambio climático pueda sesgar la atención hacia la información relacionada con el clima, lo que a su vez puede generar más conocimiento y una percepción más alta de los riesgos climáticos.

Por otro lado, un menor conocimiento sobre la temática también se ve influenciado por los sesgos cognitivos, por ejemplo, las personas que justifican el sistema económico (es decir, sesgo de justificación del sistema) están motivadas a recordar falsamente que las pruebas del cambio climático son menos serias, lo que se asocia con mayor escepticismo sobre la existencia del cambio climático (Hennes, et al., 2016). Otro sesgo que tiene una influencia significativa es el sesgo de confirmación (Peters, 2022), en el cual las personas tienden a buscar y aceptar información que es concordante con sus propios ideales y creencias y a desestimar aquella que es contraria a las mismas. En esta línea, las personas se exponen selectivamente a los medios de comunicación que son consistentes con sus motivaciones disposicionales, lo que puede reforzar aún más sus creencias preexistentes sobre el cambio climático (Bolin y Hamilton, 2018).

Por otro lado, además de la percepción selectiva, muchas personas son escépticas sobre el cambio climático causado por el hombre porque no entienden el mecanismo de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un estudio mostró que aquellos que no tienen prácticamente conocimientos sobre los mecanismos químicos o físicos del calentamiento global, son más propensos a negar la existencia del calentamiento global (Newell et al., 2015). Sin embargo, cuando se les proporciona una explicación del mecanismo, es más probable que entiendan el funcionamiento de este fenómeno (Ranney et al., 2016).

Finalmente, es de suma importancia tener en cuenta que la evidencia empírica logró demostrar que existen enormes diferencias culturales en la cognición y percepción, lo que sugiere que los sesgos cognitivos no son tan universales como se creía originalmente (Heine, 2020). En consecuencia, el efecto de la interacción o interrelación de los sesgos cognitivos y su integración cultural en las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, definido por Moser et al., (2022) como ‘Sesgos Cognitivos Culturalmente Incrustados’ (CECB), debe tenerse en consideración a la hora de investigar las estrategias más eficientes para comunicar los cambios ambientales globales.

6. Conclusiones

En esta reseña se evidenció que el cambio climático representa un desafío relevante para Argentina, con impactos evidenciables sobre el ambiente, la economía y la salud pública. Las estrategias de mitigación y adaptación son cruciales para reducir los impactos negativos en el país y asegurar un desarrollo sostenible. La colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil es esencial para implementar soluciones efectivas y enfrentar esta amenaza global.

Sin embargo, se destacó la importancia de las estrategias de comunicación y las consecuencias externas. A partir de ello, se debe incluir en el análisis del cambio climático grandes aportes recientes de las ciencias del comportamiento tales como el análisis de los sesgos cognitivos. En este sentido, conociendo el funcionamiento del sistema de creencias de los seres humanos, se pueden tomar diferentes estrategias para que se produzca un mayor conocimiento sobre la problemática y sobre todo establecer medidas sostenibles. Si bien el tema continúa siendo estudiado y expandiéndose, se recomienda que la comunicación sea a nivel local, con consecuencias próximas a corto plazo y planteado dentro de lo posible con una valencia positiva para que la ciudadanía obtenga una recompensa en lugar de un castigo por las acciones que va a realizar.

Referencias Bibliográficas

Abbass, K., Qasim, M. Z., Song, H., Murshed, M., Mahmood, H. & Younis, I. (2022). A review of the global climate change impacts, adaptation, and sustainable mitigation measures. Environmental Science and Pollution Research, 29(28), 42539-42559. https://doi.org/10.1007/s11356-022-19718-6

Alcañiz, I. & Gutierrez, R. A. (2020). Between the global commodity boom and subnational state capacities: payment for environmental services to fight deforestation in Argentina. Global Environmental Politics, 20(1), 38-59. https://doi.org/10.1162/glep_a_00535

Alexander, B. (2023). Universities on fire: higher education in the climate crisis. JHU Press.

Andrade, V. S., Gutierrez, M. F., Regaldo, L., Paira, A. R., Repetti, M. R. & Gagneten, A. M. (2021). Influence of rainfall and seasonal crop practices on nutrient and pesticide runoff from soybean dominated agricultural areas in Pampean streams, Argentina. Science of the Total Environment, 788, 147676. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147676

Azzopardi, L. (2021). Cognitive biases in search: A review and reflection of cognitive biases in Information Retrieval. In Proceedings of the 2021 Conference on Human Information Interaction and Retrieval (pp. 27-37). doi:10.1145/3406522.3446023

Barros, V. R., Boninsegna, J. A., Camilloni, I. A., Chidiak, M., Magrín, G. O. & Rusticucci, M. (2014). Climate change in Argentina: trends, projections, impacts and adaptation. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 6(2), 151-169. https://doi.org/10.1002/wcc.316

Beck, H. E., Zimmermann, N. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A. & Wood, E. F. (2018). Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution. Scientific data, 5(1), 1-12. https://doi.org/10.1038/sdata.2018.214

Beron, J. C., Solovey, G., Ferrelli, I. A., Pedreira, M. E. y Fernández, R. S. (2024). Large environmental changes reduce valence-dependent belief updating. Sci Rep, 14(10429). https://doi.org/10.1038/s41598-024-61207-y

Bolin, J. L. & Hamilton, L. C. (2018). The News You Choose: news media preferences amplify views on climate change. Environmental Politics, 27(3), 455–476. https://doi.org/10.1080/09644016.2018.1423909

Brendel, A. S., del Barrio, R. A., Mora, F., León, E. A. O., Flores, J. R. & Campoy, J. A. (2020). Current agro-climatic potential of Patagonia shaped by thermal and hydric patterns. Theoretical and Applied Climatology, 142, 855-868. https://doi.org/10.1007/s00704-020-03350-w

Carlson, J. M., Lehman, B. R. & Thompson, J. L. (2019) Climate change images produce an attentional bias associated with pro-environmental disposition. Cognitive Processing, 20, 385–390. https://doi.org/10.1007/s10339-019-00902-5

Carlson, J. M., Kaull, H., Steinhauer, M., Zigarac, A. & Cammarata, J. (2020). Paying attention to climate change: Positive images of climate change solutions capture attention. Journal of Environmental Psychology, 71(101477). https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2020.101477

Carretero, S. C., Rapaglia, J., & Kruse, E. E. (2013). Análisis de la futura intrusión salina en un acuífero costero como respuesta al cambio climático: Partido de la Costa, provincia de Buenos Aires. Acta Geológica, 24(1-2), 34-40.

Coates, S. J. & Norton, S. A. (2021). The effects of climate change on infectious diseases with cutaneous manifestations. InternationalJjournal of Women's Dermatology, 7(1), 8-16.

Congiu, L. & Moscati, I. (2021). A review of nudges: Definitions, justifications, effectiveness. Journal of Economic Surveys, 36(1), 188-213. https://doi.org/10.1111/joes.12453

del Barrio, R. A., Fernandez, E., Brendel, A. S., Whitney, C., Campoy, J. A. & Luedeling, E. (2020). Climate change impacts on agriculture's southern frontier–Perspectives for farming in North Patagonia. International Journal of Climatology, 41(1), 726-742. https://doi.org/10.1002/joc.6649

Diggs, G. (2017). Evolutionary mismatch: implications far beyond diet and exercise. Journal of Evolution and Health, 2(1). https://doi.org/10.15310/2334-3591.1057.

Eigenauer, J. D. (2018). The problem with the problem of human irrationality. International Journal of Educational Reform, 27(4), 341-358. https://doi.org/10.1177/105678791802700402

Fawzy, S., Osman, A. I., Doran, J. & Rooney, D. W. (2020). Strategies for mitigation of climate change: a review. Environmental Chemistry Letters, 18, 2069-2094. https://doi.org/10.1007/s10311-020-01059-w

Ferrelli, F., Brendel, A. S., Perillo, G. M. E. & Piccolo, M. C. (2021). Warming signals emerging from the analysis of daily changes in extreme temperature events over Pampas (Argentina). Environmental Earth Sciences, 80(12), 422. https://doi.org/10.1007/s12665-021-09721-4

Ferrelli, F., Brendel, A. S. & Piccolo, M. C. (2022). Evaluación del reanalysis (NCEP/NCAR) para el estudio de la variabilidad termo-pluviométrica del noroeste argentino. Papeles de Geografía, (68), 26-39. https://doi.org/10.6018/geografia.524631

Ferrelli, F., Pontrelli Albisetti, M., Brendel, A. S., Casoni, A. I. & Hesp, P. A. (2024a). Appraisal of Daily Temperature and Rainfall Events in the Context of Global Warming in South Australia. Water, 16(2), 351. https://doi.org/10.3390/w16020351

Ferrelli, F., Brendel,. A. S., Mendioroz, P. & Ferrelli, I. A. (2024b) Reviewing the Heat: Exploring Global Warming Patterns in the Southern Hemisphere. Environmental Analysis & Ecology Studies (EAES), 2024(2), 1458 - 1467. https://crimsonpublishers.com/eaes/pdf/EAES.000789.pdf

Frederick, S., Loewenstein, G. & O'Donoghue, T. (2002). Time discounting and time preference: A critical review. Journal of Economic Literature, 40(2), 351-401. doi.org/10.1257/002205102320161311

Gilbert, D. (3 de julio 2006). Humans wired to respond to short-term problems. NPR. https://www.npr.org/2006/07/03/5530483/humans-wired-to-respond-to-short-term-problems

Heine, S. J. (2020). Cultural psychology: Fourth international student edition. WW Norton & company.

Hennes, E. P., Ruisch, B. C., Feygina, I., Monteiro, C. A. & Jost, J. T. (2016). Motivated recall in the service of the economic system: The case of anthropogenic climate change. Journal of Experimental Psychology: General, 145(6), 755. https://doi.org/10.1037/xge0000148 https://doi.org/10.1111/tops.12187

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Ed.). (2023). Climate Change 2022 - Mitigation of Climate Change: Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press

Kahan, D. M., Peters, E., Dawson, E. C. & Slovic, P. (2017). Motivated numeracy and enlightened self-government. Behavioral Public Policy, 1(1), 54-86. doi:10.1017/bpp.2016.2

Kahneman, D. (2011). Thinking Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.

Korteling, J. E. & Toet, A. (2020). Cognitive biases. In S. Della Sala, Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology (pp.610-619). Elsevier ScienceDirect. doi.org/10.1016/B978-0-12-809324-5.24105-9

Kuzmanovic, B., Jefferson, A. & Vogeley, K. (2015). Self-specific optimism bias in belief updating is associated with high trait optimism. Journal of Behavioral Decision Making, 28, 281–293. https://doi.org/10.1002/bdm.1849

Long, Q., Wang, F., Ge, W., Jiao, F., Han, J., Chen, H., Roig, F., Abraham, E., Xie, M. & Cai, L. (2023). Temporal and Spatial Change in Vegetation and Its Interaction with Climate Change in Argentina from 1982 to 2015. Remote Sensing, 15(7), 1926. https://doi.org/10.3390/rs15071926

Luo, Y. & Zhao, J. (2019). Motivated attention in climate change perception and action. Frontiers in psychology, 10(1541). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01541

Luo, Y. & Zhao, J. (2021). Attentional and perceptual biases of climate change. Current Opinion in Behavioral Sciences, 42, 22–26. https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2021.02.010

Marshall, G. (2015). Don't even think about it: Why our brains are wired to ignore climate change. Bloomsbury Publishing USA.

Mellado, D., Giuliani, D., Demetrio, P. M., Sanchez, E. Y., Porta, A. & Lerner, J. E. C. (2022). Influence of vehicular emissions on the levels of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in urban and industrial areas of La Plata, Argentina. Environmental monitoring and assessment, 194(11), 822. https://doi.org/10.1007/s10661-022-10496-9

Moser, D., Steiglechner, P. & Schlüter, A. (2022). Facing global environmental change: The role of culturally embedded cognitive biases. Environmental Development, 44, 100735. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2022.100735

Newell, B. R., Kary, A., Moore, C., & Gonzalez, C. (2015). Managing the Budget: Stock-Flow Reasoning and the CO2 Accumulation Problem. Topics in Cognitive Science, 8(1), 138–159. https://doi.org/10.1111/tops.12176

Nurse, M. S. & Grant, W. J. (2019). I’ll See It When I Believe It: Motivated Numeracy in Perceptions of Climate Change Risk*. Environmental Communication, 14(2), 184–201. https://doi.org/10.1080/17524032.2019.1618364

Peters, U. (2022). What Is the Function of Confirmation Bias? Erkenn, 87, 1351–1376 https://doi.org/10.1007/s10670-020-00252-1

Pinsky, E., Guerrero, A. P., & Livingston, R. (2020). Our House Is on Fire: Child and Adolescent Psychiatrists in the Era of the Climate Crisis. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 59(5), 580-582. doi: 10.1016/j.jaac.2020.01.016

Ranney, M. A. & Clark, D. (2016). Climate Change Conceptual Change: Scientific Information Can Transform Attitudes. Topics in Cognitive Science, 8(1), 49–75. doi: 10.1111/tops.12187

Risen, J. L. (2015). Believing what we do not believe: Acquiescence to superstitious beliefs and other powerful intuitions. Psychological Review, 123(2), 128-207. doi: 10.1037/rev0000017

Sharot, T. & Garrett, N. (2016). Forming beliefs: Why valence matters. Trends Cognitive. Sciences, 20(1), 25–33. https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.11.002

Shi, J., Visschers, V., Siegrist, M. & Arvai, J. (2016). Knowledge as a driver of public perceptions about climate change reassessed. Nature Clim Change, 6, 759–762. https://doi.org/10.1038/nclimate2997

Tversky, A. y Kahneman, D. (1973). Availability: A heuristic for judging frequency and bability. Cognitive Psychology, 5(2), 207-232. https://doi.org/10.1016/0010-0285(73)90033-9

Tversky, A., Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211(4481), 453-458. DOI: 10.1126/science.7455683

Van der Linden, S. (2015). The social-psychological determinants of climate change risk perceptions: Towards a comprehensive model. Journal of Environmental Psychology, 41, 112–124. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.11.012

van Leeuwen, C., Sgubin, G., Bois, B., Ollat, N., Swingedouw, D., Zito, S. & Gambetta, G. A. (2024). Climate change impacts and adaptations of wine production. Nature Reviews Earth & Environment, 5(4), 258-275. https://doi.org/10.1038/s43017-024-00521-5

Vega, E., Bastidas Navarro, M., Martyniuk, N., Balseiro, E. & Modenutti, B. (2023). Glacial recession in Andean North-Patagonia (Argentina): microbial communities in benthic biofilms of glacier-fed streams. Hydrobiologia, 850(18), 3965-3979. https://doi.org/10.1007/s10750-023-05279-3

Woolway, R. I., Kraemer, B. M., Lenters, J. D., Merchant, C. J., O’Reilly, C. M. & Sharma, S. (2020). Global lake responses to climate change. Nature Reviews Earth & Environment, 1(8), 388-403. https://doi.org/10.1038/s43017-020-0067-5